Cristina Valota

Leggi i suoi articoli<!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 39.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 9.0px Helvetica} span.s1 {vertical-align: 2.0px; font-kerning: none} span.s2 {vertical-align: 2.0px} -->

Secondo Per Kirkeby, artista, geologo e poeta, «solo nel momento in cui arriva quasi a dipingersi da solo, allora il quadro funziona»

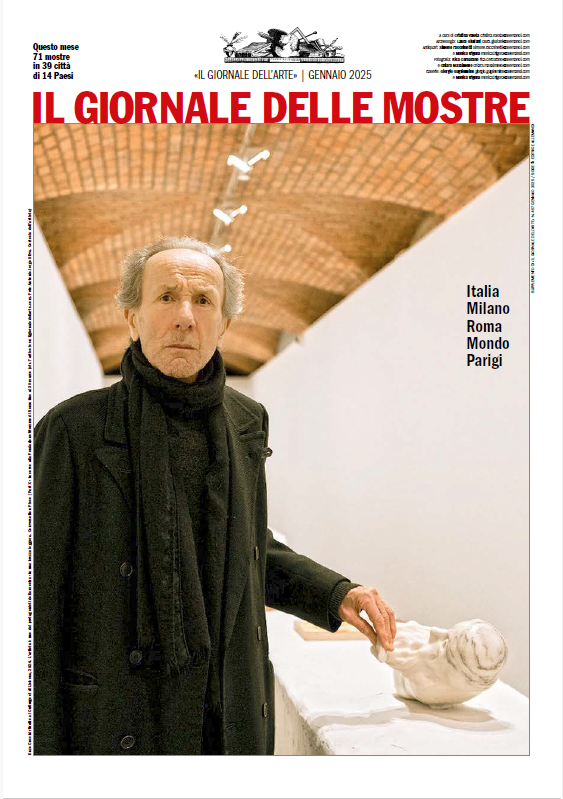

Pittore (è stato tra i protagonisti delle nuove tendenze espressive degli anni Settanta cui ha fatto seguito un forte interesse per l’arte minimalista e un avvicinamento a Fluxus e alla Pop art), geologo, poeta, scultore, creatore di luoghi architettonici, scrittore d’arte, uomo di teatro e cinema (collabora con Lars von Trier), Per Kirkeby (Copenaghen, 1938) è però stato pressoché assente dal panorama espositivo italiano.

«Per Kirkeby. I luoghi dell’anima del grande maestro scandinavo» è infatti la prima grande mostra in area italiana, al Museo d’arte di Mendrisio dal 2 ottobre al 29 gennaio per la cura del direttore Simone Soldini che, attraverso 33 tele di grandi dimensioni, 30 opere su carta (acquerelli realizzati in particolare nei paesaggi della Groenlandia) e 6 sculture (di cui una alta quasi 4 metri collocata nel chiostro del museo), ha focalizzato l’attenzione sul periodo della maturità (1983-2012), dedicato esclusivamente a una pittura più materica e informale.

Per Kirkeby, perché la mostra si sviluppa a partire dai primi anni Ottanta?

È una scelta del curatore, fatta già da altri in precedenza. Probabilmente sentono una sorta di cesura tra ciò che ho creato prima e dopo i primi anni Ottanta. Punti di vista. È vero comunque che sul finire degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta si apre un nuovo fondamentale capitolo nella mia pittura, penso anche influenzato dal mio coinvolgimento nella scultura.

Il suo percorso sembra l’opposto di quello seguito dagli artisti del Nord che scendevano in Italia per trarre ispirazione dal «paesaggio», artistico, architettonico e umano. Lei ha viaggiato preferibilmente verso il Nord, anche quello meno accogliente come la Groenlandia, dove le protagoniste sono la natura e la luce e dove è pressoché assente la presenza dell’uomo. È come se le tracce dell’uomo non la interessassero. Perché?

Le tracce umane sono sempre presenti, fin da quando l’opera viene dipinta dal pittore. Ma naturalmente si trasforma. In quel senso non sono un pittore figurativo e nemmeno un semplice paesaggista. In pittura anche la più piccola cosa ha un significato. Il colpo del pennello dato con la mano. Verso la fine degli anni Settanta ho deciso di diventare un pittore serio, un grande pittore, e non lo dico in senso ironico. Lo pensavo davvero. Avevo dedicato tanti anni alla sperimentazione, al Minimalismo e a quant’altro. Con tutte quelle esperienze al mio attivo, volevo lanciarmi nella creazione di grandi, folli, coraggiosi dipinti.

Leggendo i suoi scritti e guardando i suoi dipinti della maturità (nei quali la natura e la luce sono filtrate attraverso la mente), si ha l’impressione che lei abbia aspirato a una nuova forma di classicismo, che nell’arte seicentesca italiana coniugava l’idealismo, inteso come armonia, proporzione e misura, con il realismo, inteso come ispirazione e osservazione della realtà. Si ritrova in questa idea?

Sì, forse, in un certo senso uso tutto come fonte di ispirazione. Nei miei quadri ci sono molti quadri nascosti. Attingo anche alla storia dell’arte. Non sono un paesaggista, anche se a prima vista può sembrare. Ciò che affiora è piuttosto la materia biografica, intesa come quella galassia a tutto tondo che definiamo individualità: il presente e il passato, la materia e il pensiero, la storia e la società, ed è questa materia, non i semplici colori sulla tela, a strutturarsi come un’aspirazione. Questa aspirazione, al tempo stesso destino e futuro, io lo chiamo classicismo.

Perché la geologia esercita un fascino particolare sugli studiosi dell’immagine, sugli artisti, sugli scrittori e sui poeti, da Paul Celan a Roger Caillois?

Forse ha a che fare con l’enigma e il lato ermetico della natura. Non possiamo penetrarla appieno, per questo abbiamo la poesia e la pittura. Il mio video sulla geologia ha a che fare con questo aspetto. All’incirca nel 1983 ho cominciato ad abbandonare il periodo delle immagini destrutturate. Ne è un esempio «Kristall», che in parte origina da qualcosa che ho letto, ma contiene al tempo stesso una narrazione. I modelli da cui ho tratto ispirazione sono Alpine Architektur di Bruno Taut, per esempio, o la chiesa di Grundtvig a Copenaghen, un gigantesco cristallo di mattoni. Racchiudono in sé il principio romantico, in fondo una sorta di platonismo, secondo cui dietro ogni fenomeno, per quanto manchi di chiarezza, si nasconde una forma perfetta.

Si può dire che nella sua pittura emerge un «approccio da scienziato», riscontrabile anche nel processo di lavorazione, fatto di stratificazioni, sovrapposizioni come sedimenti geologici?

Sì. Ogni quadro è costituito da strati di immagini. Una volta ho usato la metafora secondo la quale si tratta di una sedimentazione di immagini. La domanda fondamentale da porsi è: come arrivo a dipingere un quadro? Per riuscire a completare un dipinto, devo plasmare creature, costruire grandi strutture sia contenutistiche sia formali. E spesso non sono affatto solide. Solo nel momento in cui qualcosa di insolito prende ad agire in tutti i quadri al punto che, per così dire, arrivano a dipingersi da soli, solo quando il quadro imbocca una strada imprevista, allora funziona.

Ci sono artisti, anche antichi, che costituiscono per lei dei modelli ideali?

Tutti! E ho scritto libri su diversi di loro, come Munch e Van Gogh, per nominarne solo due importanti durante la mia giovinezza. E poi ci sono i dipinti del danese Abildgaard e quelli di Christen Købke, altro pittore danese di epoca Biedermeier. Vorrei ricordare anche Eugène Delacroix e Gustave Moreau, i pittori francesi del Romanticismo e del Simbolismo.

Che cosa le è rimasto di tutto quel che è stato scritto sul suo lavoro?

Uno dei testi che mi torna in mente è The Kirkeby Effect di Peter Schjeldahl. Scritto da un fanatico di baseball. Diceva questo a proposito della mia pittura: «L’effetto è oscuro, di un gusto aspro, ma a poco a poco avviene nel profondo una sorta di agitazione, l’inizio di un piacere gratificante». Significava qualcosa.

Come si interseca la sua attività letteraria e saggistica rispetto a quella di artista?

Nella pratica quotidiana passo da una all’altra. Dipingo e raccolgo idee che poi scrivo quando sono stanco di stare di fronte alla tela. E i pensieri si fanno più chiari quando torno al quadro. È un ritmo che ti mantiene sintonizzato. Ho scritto molti libri dedicati ai pittori, oltre a resoconti di viaggio, testi teorici e soprattutto poesie, ma anche qualche romanzo. Accanto alla produzione artistica, mi sono sempre dedicato alla poesia e alla letteratura, gemelle delle arti figurative.

Altri articoli dell'autore

A volo d’uccello tra le eccellenze del calendario espositivo internazionale di quest’anno

Dopo 18 anni il pittore fiammingo torna nel capoluogo ligure con una mostra che tra le sue 25 opere conta due inediti e vari pezzi mai esposti prima in Italia. Finalmente svelate le identità dei potenti genovesi raffigurati

In streaming da Londra, Hong Kong e New York l'asta di Christie's del 23 marzo

Una proposta di legge per le edizioni d'arte del gallerista Mario Peliti