Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

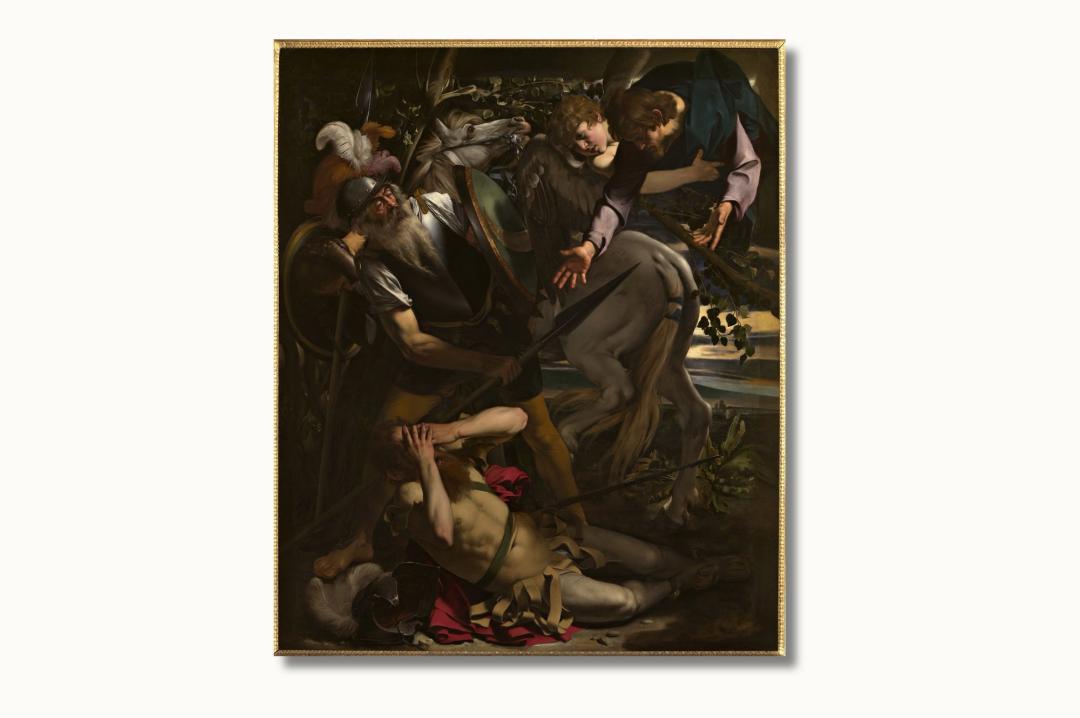

Leggi i suoi articoliLa mostra «Caravaggio 2025» (a Palazzo Barberini di Roma fino al 20 luglio) presenta un fuori programma tutto estivo con l’esposizione della «Conversione di Saulo», nota anche come «Pala Odescalchi», dal 24 luglio al 30 settembre nella Sala dei Paesaggi al piano nobile del palazzo museo, vis-à-vis con la copia ad altissima definizione della successiva versione della stessa «Conversione», realizzata da Caravaggio ancora per la Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, ambedue a confrontarsi con la riflettografia infrarossa del restauro della pala nel 2006.

L’accostamento delle due versioni della «Conversione di Saulo» consente di verificare sul campo la poetica creativa di Caravaggio e i suoi travagli di concezione pittorica. Nel 1600 Tiberio Cerasi (1544-1601), giurista e tesoriere generale della Camera Apostolica (dal luglio 1596 alla morte) con papa Clemente VIII Aldobrandini, edificò la Cappella Cerasi nella Basilica di Santa Maria del Popolo come sua sepoltura, con committenze ad Annibale Carracci e a Caravaggio, al quale affidò a settembre 1600 due tavole (la «Conversione di Saulo», appunto, e la scomparsa «Crocefissione di San Pietro») mai tuttavia esposte nella Cappella, forse perché le dimensioni di questa vennero in fieri ridotte (si veda Luigi Spezzaferro, La Cappella Cerasi e il Caravaggio, in Caravaggio, Carracci, Maderno. La Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo a Roma, Silvana Editoriale, Milano 2001). Subito dopo Merisi ne dipinse su tela la nuova versione oggi nella chiesa, concentrata iconologicamente sulla figura del cavallo (tanto da essere detta «La Conversione del Cavallo») che ne occupa i tre quarti: l’animale simboleggia l’irrazionalità del peccato, il palafreniere la ragione e la luce la grazia divina che irrompe nelle tenebre del peccato (il fondo scuro).

La tavola originaria, invece (dopo vari passaggi di proprietà oggi parte della Collezione dei principi Odescalchi e detta perciò «Pala Odescalchi») emana energia compositiva e dinamismo scenico diversissimi, enfatizzati sia dall’affollamento delle figure intrecciate di membra e movimenti sia dai cromatismi di vivacità violenta. L’esegesi della «Pala Odescalchi» si completa con l’esposizione della riflettografia infrarossa del dipinto (relativa al restauro del 2006) che evidenzia le scelte tecniche e compositive di Caravaggio. In quest’opera l’insolito supporto, costituito da sette assi orizzontali di cipresso, con una fascia perimetrale aggiunta successivamente, gli impose una preparazione atipica della base pittorica: non la consueta imprimitura scura, ma un fondo grigio chiaro steso in diagonale per simulare la trama della tela, con incisioni a stilo, disegni a pennello e numerosi ripensamenti nonché, ad accentuare la vibrazione cromatica, l’impiego di pregiati pigmenti rari in Caravaggio quali l’azzurrite, l’argento e l’oro.

Michelangelo Merisi da Caravaggio, «La Conversione di Saulo sulla via di Damasco (Conversione del cavallo)», 1601, Roma, Cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo

Michelangelo Merisi da Caravaggio, «La Conversione di Saulo sulla via di Damasco (Pala Odescalchi)», 1600, Roma, Palazzo Odescalchi, Collezione Odescalchi

Una veduta dell’allestimento. Foto Alberto Novelli e Alessio Panunzi