Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Cristina Valota

Leggi i suoi articoliAnimato da una forte curiosità intellettuale, Luigi Filippo Tibertelli (Ferrara, 1896 - Milano, 1956), noto come Filippo de Pisis (recupera la parte decaduta del cognome dell’avo Filippo Tibertelli de Pisis), fin dalla giovinezza ha approfondito, grazie alla frequentazione talvolta sfociata in rapporti di sincera amicizia con alcuni protagonisti della cultura italiana dell’epoca, non solo la pittura, cui si dedica fin da giovanissimo prendendo lezioni private, ma anche la sua inclinazione letteraria, in particolare per la poesia, e la passione per la musica lirica, la botanica e il collezionismo antiquario.

Attraverso una selezione di circa 150 opere tra dipinti e disegni, la mostra «Filippo de Pisis. Eclettico connoisseur fra pittura, musica e poesia», allestita al Mef - Museo Ettore Fico di Torino dal 24 gennaio al 22 aprile per la cura di Elisa Camesasca, Paolo Campiglio, Maddalena Tibertelli de Pisis in collaborazione con l’Associazione per Filippo de Pisis, intende proprio illustrare il variegato mondo delle fonti cui il pittore ferrarese attinge.

Come un taccuino per appunti visivi, i disegni in mostra tratti da capolavori dell’arte antica ci riferiscono delle sue lunghe visite nei più importanti musei di tutta Europa, dai Capitolini di Roma all’Accademia di Brera di Milano (schizzi con «Studio da Tiziano “San Girolamo penitente”» e «Studio da Solario “Testa di giovane”»), dal Louvre di Parigi alla Tate di Londra (un foglio con un volto tratto da un Cristo attribuito al Sodoma visto a Londra nel 1935).

Il confronto con gli amici, e suoi grandi sostenitori, Giorgio de Chirico, conosciuto con il fratello Alberto Savinio a Ferrara nel 1915 e che nel 1926 promuove la prima personale di de Pisis nella galleria Au Sacre du Printemps di Parigi, e Carlo Carrà, che sempre nel 1926 presenta una sua personale alla saletta Lidel di Milano, è invece testimoniato da dipinti come «Paesaggio metafisico» (1923) e «Fagiano con il quadro di Carrà» (1926).

La mostra dà conto anche della passione di de Pisis per la poesia attraverso il privilegiato scambio epistolare, oltre che di doni (la tela «Il beccaccino» del 1932 proviene dalla collezione del poeta genovese), con Eugenio Montale, suo coetaneo che nel 1954, recensendo la ristampa di un volume di poesie di de Pisis, scriveva sul «Corriere della Sera»: «In linea di principio non siamo tra coloro che diffidano dei pittori che scrivono o dei letterati che dipingono», alludendo così anche a se stesso, che si dilettava di pittura.

Il rapporto con la musica e il teatro, in particolare l’opera lirica, è testimoniato dai libretti originali appartenuti a de Pisis, esposti accanto, ad esempio, alla tela «Suonatore di flauto» (1940) e «La perla. Omaggio alla Duse» (1943), mentre il tema della natura, spesso indagata con gli occhi del botanico (in mostra figurano anche i fogli del suo erbario giovanile donato all’Orto Botanico dell’Università di Padova), si «gioca» nell’ambigua malinconia che traspare da un colorato vaso di fiori recisi («Dalie» del 1931) o nelle tele delle sue molte «Nature morte».

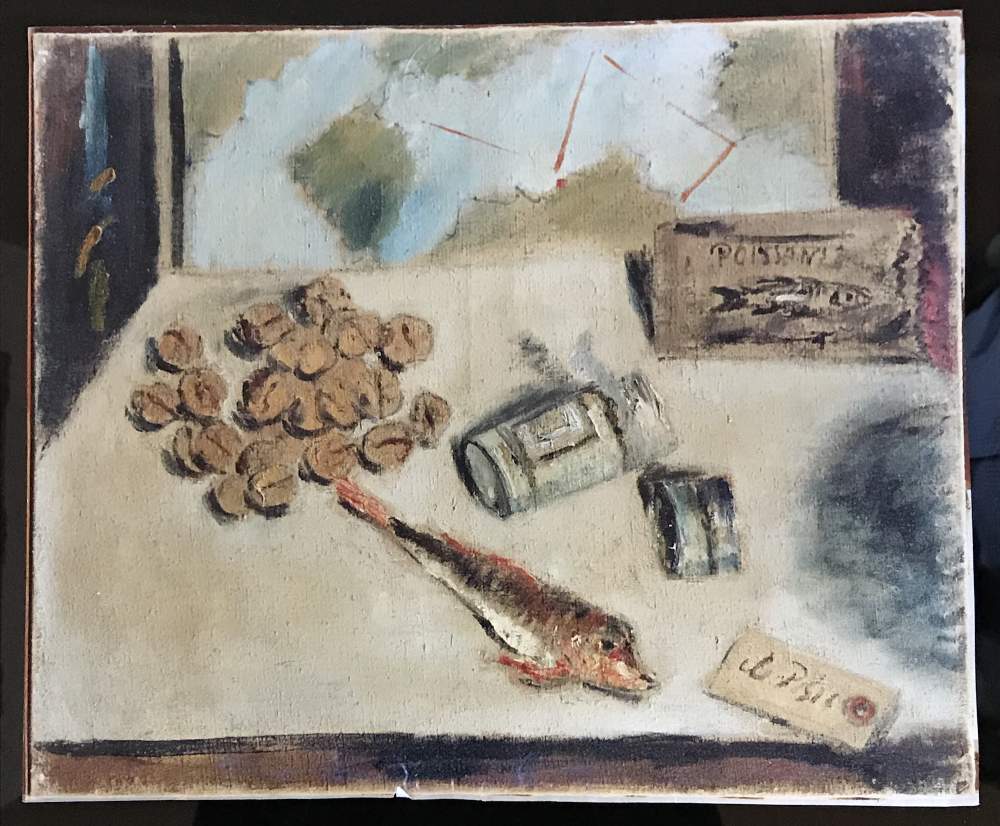

Filippo de Pisis, «Natura morta», 1930 ca, olio su tela