Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

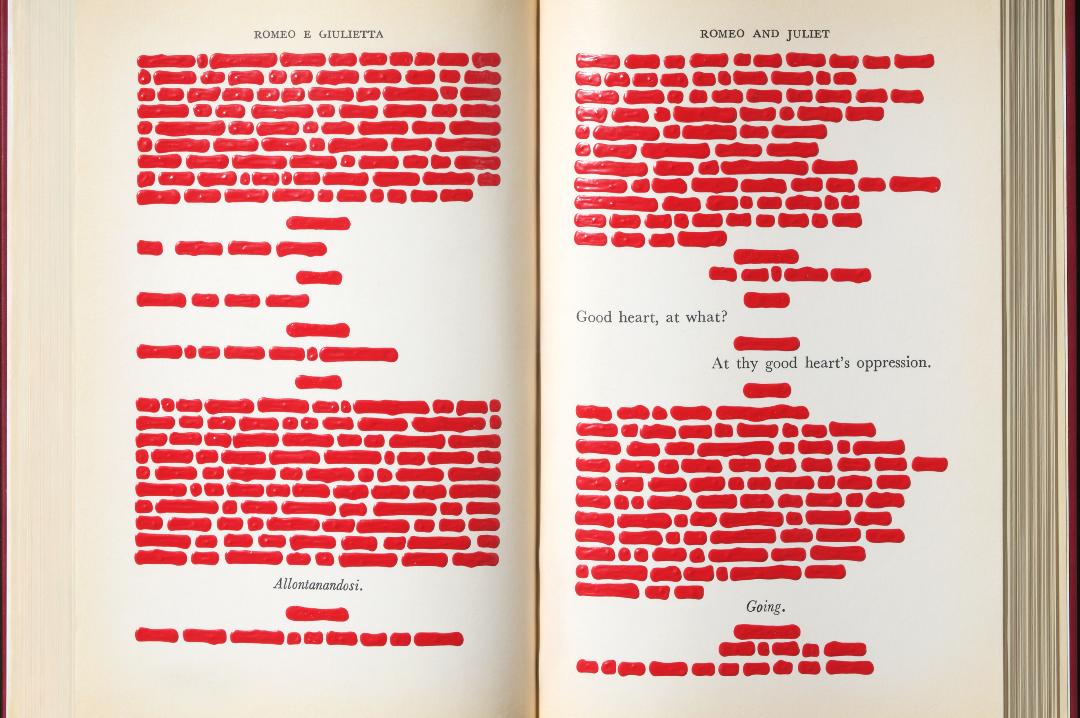

Leggi i suoi articoliDa Tornabuoni Arte Roma, Emilio Isgrò cancella Shakespeare. Dal 5 novembre al 14 febbraio 2026, la galleria di Via Bocca di Leone, presenta, dell’88enne artista siciliano, opere dai primi anni ’70 al 2025, sotto il titolo «Rosso Shakespeare». Un fiume di cancellature, fiume rosso nel caso di Shakespeare (Othello e Romeo e Giulietta, i suoi amorosi bersagli), la cui sorgente si colloca a metà degli anni ’60, giungendo fino a noi in forma di negazione creativa e costruttiva della più complessa invenzione dell’uomo, la parola.

Parola amata come pochi (Isgrò è anche poeta, romanziere, drammaturgo e giornalista), che dalla cancellatura viene nascosta come a tutelarla dagli eccessi verbosi dei nostri tempi, quasi una coperta che la scaldi e la tenga viva, ma purificata. Un piccolo monumento al silenzio è quello concepito per esempio dall’artista verbo-visivo anche per «Il Giornale dell’Arte», che, agli abbonati per il 2026, destina una stampa autografa in cui figura la copertina del primo numero del 1983 del giornale, cancellato in tutte le parole, eccetto che una: «Emilio».

A Matteo Mottin, che lo intervista, spiega di averlo fatto «per dare a quel lavoro una leggerezza autoironica, quella dell’artista che si mette al centro del mondo». Ciò che l’artista siciliano, ma milanese d’adozione, non si sente in alcun modo. È anzi l’ironia ad aver facilitato la traduzione della parola in immagine, e di grafemi in pittura, perché l’ironia sfuma i confini, palesandoli illusori. Tale spirito guida la mano cancellante di Isgrò in tutte le opere in mostra, dove tratti neri, e non rossi come per i capolavori shakespeariani, coprono le righe delle pagine aperte di libri affissi su tavole di legno, come nel caso di «Sopra un fiore» del 1971, «Vitale» del 1972, «Filippo» del 1973, fino a «Odisséus» del 2018. Per tutte, appare chiaro come la cancellazione verbale è stata sempre vissuta da Emilio Isgrò quale atto di omaggio alla parola. Essa si sposa con la pittura, diventando con essa un tutt’uno, che non né parola e né segno, ma una terza entità culturale, la parola cancellata. Da questo naufragio, tuttavia, si salvano sulle pagine singoli termini o sintagmi, perché la pratica della cancellazione è svolta con consapevolezza parola per parola, che viene letta prima di essere obliterata, e tale lettura lascia liberi di brillare frammenti della scrittura. Nel caso di «Giulietta e Romeo» in mostra, ad esempio, è risparmiata l’interpellanza della balia di Giulietta «Non è così, Giulietta?». Sembra una domanda che Isgrò rivolge a sé stesso, facendola risuonare di significati altri, aperti, incancellabili.