Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Germano D’Acquisto

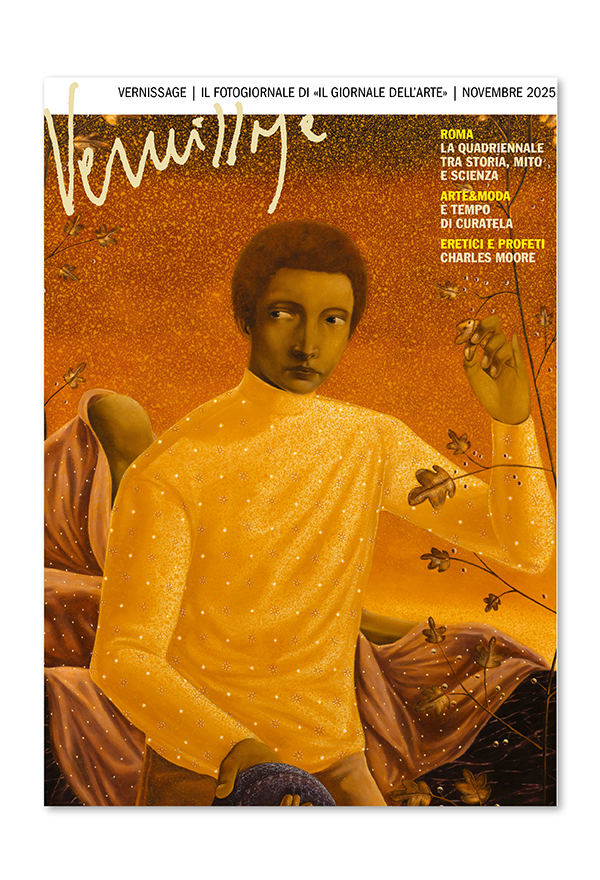

Leggi i suoi articoliC’è un momento, tra lo sparo e la caduta, che il cinema ama più di ogni altro: la sospensione. Erwin Olaf ha costruito un’intera carriera su quell’istante. Il suo obiettivo non era raccontare una storia, ma lasciarne intravedere mille, tutte insieme. Con la mostra «Freedom», dall’11 ottobre all’1 marzo, lo Stedelijk Museum riavvolge il nastro in cerca di quel frame invisibile che separa la scena dal mito.

Chi conosce Olaf sa che il suo è sempre stato un tempo trattenuto, mai lineare. Ogni fotografia è il fotogramma di un film che non vedremo mai per intero. Si entra in scena sempre dopo, si esce sempre prima. Il resto, va immaginato. È in questo intervallo che Olaf ha costruito la propria estetica: tra la bellezza e l’angoscia, tra il desiderio e l’imbarazzo, tra la perfezione visiva e la crepa invisibile.

«Freedom» è la prima grande retrospettiva organizzata dopo la sua scomparsa, nel 2023, e segna il punto esatto in cui Olaf passa da artista vivente a icona culturale. Una transizione che, va detto, aveva pianificato da tempo. Olaf non ha mai avuto paura della fine: la sua intera produzione sembra parlare da una soglia. La soglia della casa, del corpo, dell’adolescenza, della dignità, della libertà.

Nato a Hilversum nel ’59, Olaf si era inizialmente dedicato al giornalismo, per poi passare alla fotografia nei primi anni ’80, documentando la scena queer di Amsterdam. È lì che nasce il suo sguardo: tra club, ombre e rivendicazioni. Ma è solo più tardi, con l’approdo alla fotografia scenica, che costruisce il suo vocabolario visivo definitivo. Con un’illuminazione soffusa e soggetti misteriosi, compone tableaux sospesi tra l’eccesso e la fragilità.

La mostra non è un addio, ma un montaggio. Il museo ha lavorato sul suo archivio come un montatore lavora su una pellicola: selezionando, alternando epoche e stili, per restituire la continuità emotiva di un’opera che è stata tutto tranne che lineare. Dai lavori provocatori degli anni ’80 (quelli in cui la pelle era una superficie da marchiare) alla sontuosità rarefatta di Palm Springs e Grief, Olaf ha sempre fotografato quello che stava per accadere. O che forse era già accaduto.

Il sottotitolo della mostra, «A Retrospective of Erwin Olaf’s Art and Freedom», gioca con l’ambiguità della parola «libertà». Per Olaf, la libertà non è mai stata un dato di fatto, ma un campo di tensione: tra il corpo e l’istituzione, tra l’identità e lo sguardo altrui, tra la verità e la messinscena. I suoi soggetti (bambini troppo silenziosi, donne senza età, uomini sospesi tra il decoro e l’erotismo) non sono mai liberi del tutto, ma nemmeno del tutto prigionieri.

Un’intera sala è dedicata alla serie «Im Wald» (2019): un viaggio nella foresta tedesca come paesaggio interiore, in cui la figura umana si dissolve tra nebbia, corteccia e memoria visiva. Erwin, già segnato dalla malattia, affida all’ambiente il compito di rivelare la fragilità del corpo. Le immagini sono più spoglie, meno barocche, ma ancora costruite con una precisione ossessiva. Anche la decostruzione, da Olaf, è sceneggiata.

A colpire, però, è la capacità dell’artista di rendere teatrale anche la quotidianità. Basta un divano, un vestito, uno sguardo fuori campo. Il colore, sempre calibrato al millimetro, è il suo modo di orchestrare la tensione. Non c’è mai nulla di spontaneo: tutto è pensato per essere eterno. E infatti Olaf non fotografava il presente, ma un’idea di presente già mitizzata.

Nella sala dedicata a «Royal Blood» (2000), tra Lady Di insanguinate e Marie Antoinette disidratate dal glamour, il corpo diventa dispositivo narrativo. Non più oggetto del desiderio, ma medium simbolico. Il fotografo olandese mette in scena il martirio della figura pubblica, con un’ironia cupa che non lascia scampo. Anche quando sorride, Olaf è letale.

La mostra si chiude con un’opera-video inedita, che lui stesso stava preparando come testamento visivo. Si intitola «Last Frame». Non dice, non spiega. Svela. Un’inquadratura fissa, una stanza vuota, la luce che cambia, lentamente. Come se Erwin avesse voluto lasciare lo spazio alla sparizione. O alla prossima storia, che non ci sarà. E forse è proprio questo il suo lascito: un’estetica che non illustra il mondo, ma lo trasfigura. Che non racconta un’epoca, ma la congela, nell’istante preciso in cui tutto può ancora accadere.

Erwin Olaf, «Palm Springs, American Dream, Self-Portrait with Alex I», 2018. © Estate Erwin Olaf, Courtesy Ron Mandos Amsterdam