Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Sandra Romito

Leggi i suoi articoliNon è un caso se la grande mostra «Royal Portraits: a Century of Photography» è la prima ad essere organizzata dopo il cambio di nome dello spazio espositivo di Buckingham Palace a Londra, da The Queen’s Gallery a The King’s Gallery. Un gesto forte dopo la scomparsa dell’amata regina, che l’esposizione attutisce, proclamando l’importanza della continuità nella tradizione, ruolo tra i principali del ritratto reale.

Più di 150 tra fotografie vintage e documenti, tutti provenienti dalla Royal Collection e dai Royal Archives, narrano l’evoluzione della «fotografia di corte» dagli anni Venti a ora. Molte di queste immagini non si erano mai viste e permettono di seguire l’evoluzione del gusto della famiglia reale come la crescita artistica dei grandi fotografi coinvolti.

Farsi ritrarre, per un monarca, è sempre stato essenziale: il ritratto comunica ricchezza, potere e anche aggressione, se si pensa a Holbein e Enrico VIII, o umanità e quasi stanchezza del trono, guardando Carlo II. I ritratti reali venivano spesso replicati, caso limite quello di Giorgio III eseguito da Allan Ramsay intorno al 1761-2: prima immagine globale di un regnante, non dissimile a una fotografia, ve ne sono più di 175, eseguiti per quasi tutti i nobili e notabili dell’epoca e diffusi capillarmente nell’Impero.

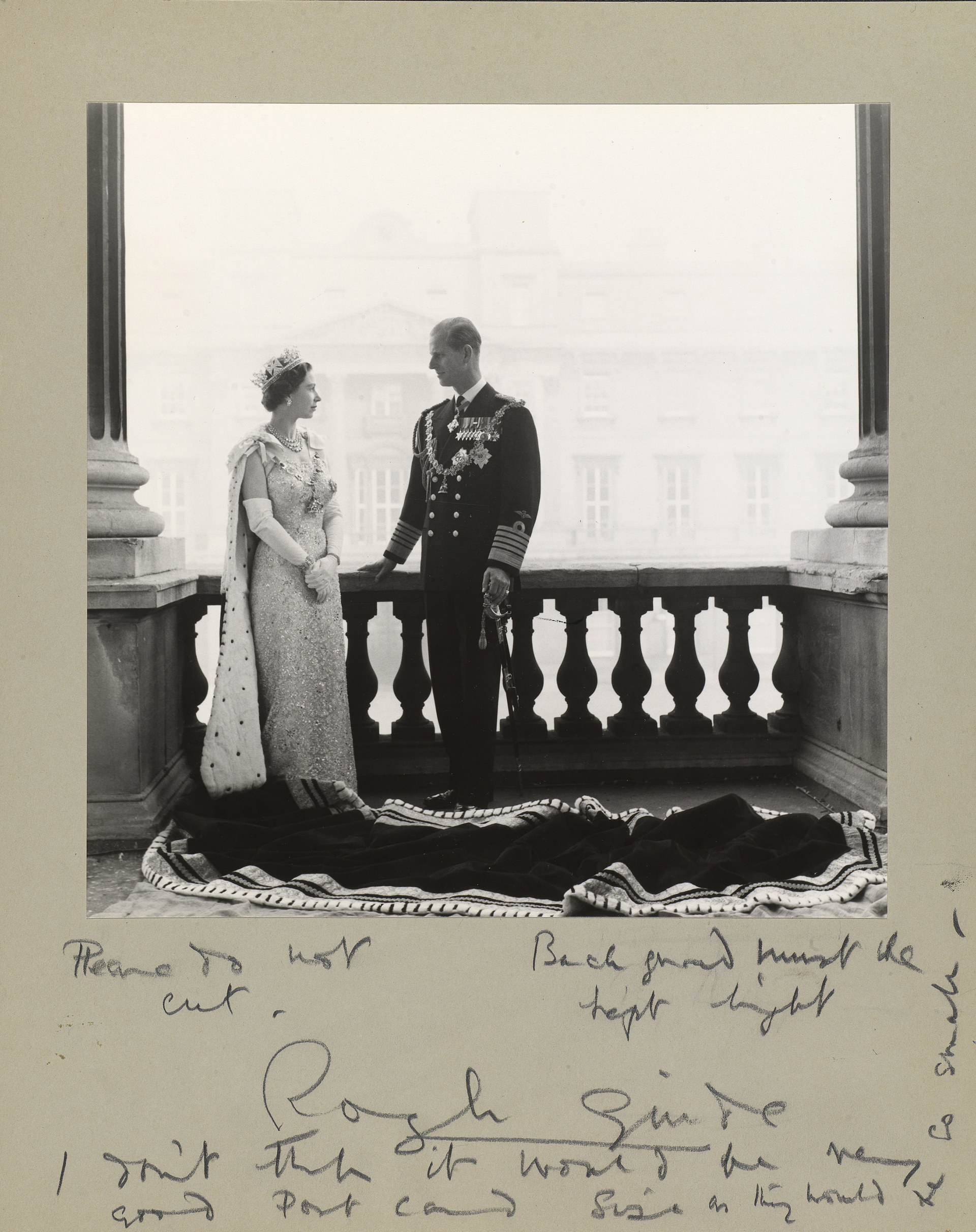

Provino con istruzioni scritte a mano, 1958 di Antony Armstrong-Jones. © Antony Armstrong-Jones

La fotografia fu sin da subito abbracciata dalla famiglia reale inglese, che percepì quanto potesse essere un ottimo strumento per gestire l’immagine della monarchia. Sono esposti ovviamente molti ritratti di stato o comunque formali, che ciononostante riescono abilmente a comunicare alcuni lati del carattere della persona o forse come la persona vuole essere vista? Viene detto chiaramente in mostra: «Negli ultimi 100 anni, nessun mezzo artistico ha avuto un impatto maggiore della fotografia sull’immagine della famiglia reale». Nulla è lasciato al caso, anche le immagini più private sono frutto di un processo creativo grandemente mediato dalle esigenze del committente, l’urgenza stilistica del fotografo si deve adattare allo scopo per cui la fotografia stessa viene eseguita, e al destinatario.

Le più antiche fotografie esposte, quelle degli anni Venti e Trenta, divengono testimonianza dell’entusiasmo del primo dopoguerra, dell’avanzamento delle tecniche fotografiche e della sempre più forte presenza femminile. Le donne hanno ora il diritto al voto, e nel moltiplicarsi degli studi fotografici non mancano grandi professioniste: è questo il caso di Madame Yevonde, di cui è anche esposta la prima fotografia a colori di un membro della famiglia reale, Alice, Duchessa di Gloucester, il giorno del suo matrimonio. Vi sono esempi di Olive Edis, Dorothy Wilding e Eva Barrett, Maurice Beck con Helen MacGregor, sino ad arrivare al leone della fotografia reale, Cecil Beaton. Negli anni Trenta le molte commissioni per i Windsor dettero grande soddisfazione a entrambi: grande glamour entra a palazzo, in linea con quanto stava succedendo nel resto del mondo. Forse il suo scatto più potente è quello con la famiglia reale del 1943: «us four», come il re definiva il suo nucleo familiare, sono ritratti in abiti normalissimi, mentre conversano nella tranquillità dello studio. Immagine potentissima in tempo di guerra, immediatamente trasmette serenità e unità nella tragedia, forza, coraggio e speranza.

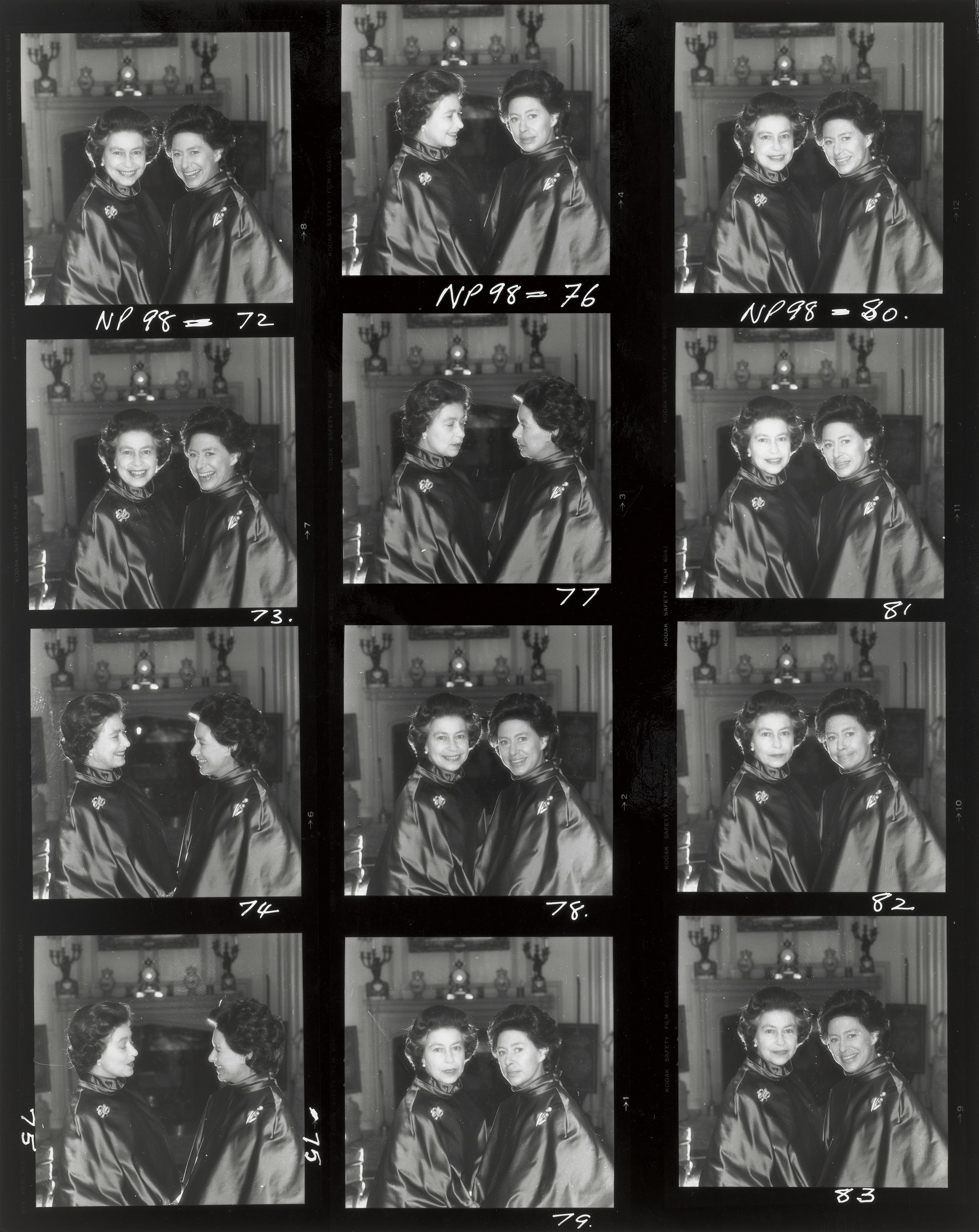

La Regina Elisabetta II e la Principessa Margaret, 1980, di Norman Parkinson. © Norman Parkinson / Iconic Images

Cecil Beaton lavorò con i reali sino alla sua scomparsa, ed è magnifico vedere i provini delle foto per l’incoronazione di Elisabetta II nel 1953 o ancor più la strepitosa eleganza della Principessa Margaret. Quest’ultima, nel 1960, sposerà proprio un fotografo, Anthony Armstrong-Jones, Conte di Snowdon, autore di un altro scatto che resta memorabile nella mostra, il «Gruppo di quattro madri reali» del 1964: commissionato dalla Principessa Margaret per l’ostetrico Sir John Peel, che nel giro di due mesi fece nascere quattro bimbi reali, è sì un ricordo ma comunica anche grande unità nel guardare al futuro con eleganza e solidità.

Sono anni in cui le fotografie della casa reale si spostano dalla piena formalità, un teatralità che spesso imitava la pittura settecentesca, verso l’intimità e l’umanità dei soggetti ritratti, pur rimanendo assolutamente controllate. L’iter non cambia: commissione, esecuzione, selezione, ritocco, approvazione finale.

Ovviamente l’amata regina Elisabetta II è il soggetto di molti scatti, vieppiù che un suo cugino, Patrick Anson, Conte di Lichfield, ebbe l’incarico di documentare la sua vita quotidiana nei primi anni Settanta: a lui dobbiamo fotografie di grande freschezza, prima tra tutte quella famosa a bordo di HMY Britannia, mentre ride, con gli occhiali da sole. A questo punto della mostra è anche Norman Parkinson, uno dei fotografi preferiti della Principessa Anna e della Regina Madre, a restare impresso nella memoria: sono esposti i provini delle foto delle due sorelle sorridenti insieme, eseguite nel 1980 per il compleanno della Regina Madre.

La Principessa del Galles, quando era la Duchessa di Cambridge, 2021, di Paolo Roversi. © Paolo Roversi

Una spontaneità controllata a cui si accompagna sempre di più l’uso del colore e della fotografia digitale: la monarchia salvaguarda il ruolo ufficiale del ritratto reale, ma non evita le avanguardie, entrando con vigore nell’epoca moderna. Andy Warhol, Polly Borland, Hugo Rittson-Thomas sino a Annie Leibovitz, i cui ritratti della regina che guarda in avanti lasciandosi alle spalle un cielo nero e temporalesco, salda sul suolo britannico, non fanno altro che ricordare un’altra grande regina, Elisabetta I, e il Ditchley portrait della National Portrait Gallery, dove in piedi sulla mappa dell’Inghilterra anch’ella guarda verso il sereno, lasciandosi la tempesta alle spalle.

Ogni fotografia esposta è densa di significati, e conduce ad una realtà altra: tutte sono rappresentative di solidità e continuità dell’istituzione monarchica, in particolare del Casato di Windsor che non a caso inizia nel 1917, anni da cui parte la mostra stessa. Si scivola da un reale all’altro senza soluzione di continuità, con estrema grazia sino a Carlo III e al Principe William. Una verità parziale, senza scandali, che riesce a convincere mentre si è nelle sale della King’s Gallery.

La mostra, curata da Alessandro Nasini, curatore di fotografia delle collezioni reali, non è accompagnata da catalogo e non si possono fare fotografie. Un grande esercizio di memoria!

Royal Collection Trust. © His Majesty King Charles III 2024