IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Vernissage

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Economia

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

RA Fotografia

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Vedere a Milano

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Arte

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Vernissage

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale dell'Economia

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Il Giornale delle Mostre

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

RA Fotografia

IL NUMERO DI APRILE 2025 in edicola

In allegato:

Vedere a Milano

Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Al Mudec si ripercorre la storia del XVI-XIX secolo per tentare d’individuare le modalità, stereotipate, con cui le figure «altre» erano rappresentate e proponendosi di restituire loro un’identità

- Ada Masoero

- 12 maggio 2022

- 00’minuti di lettura

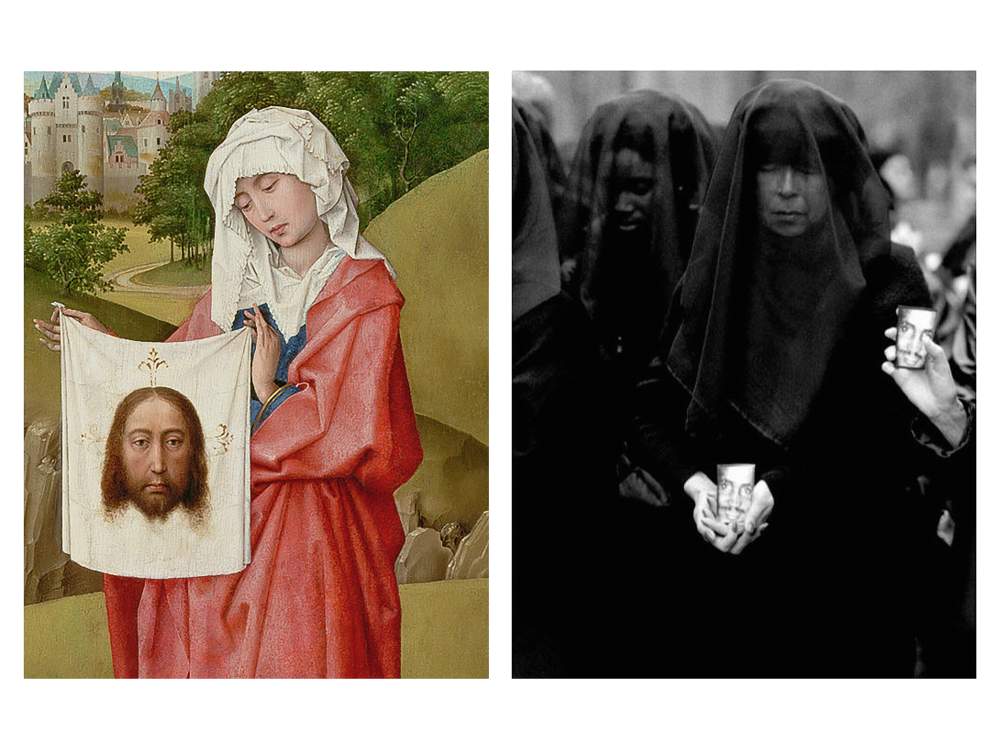

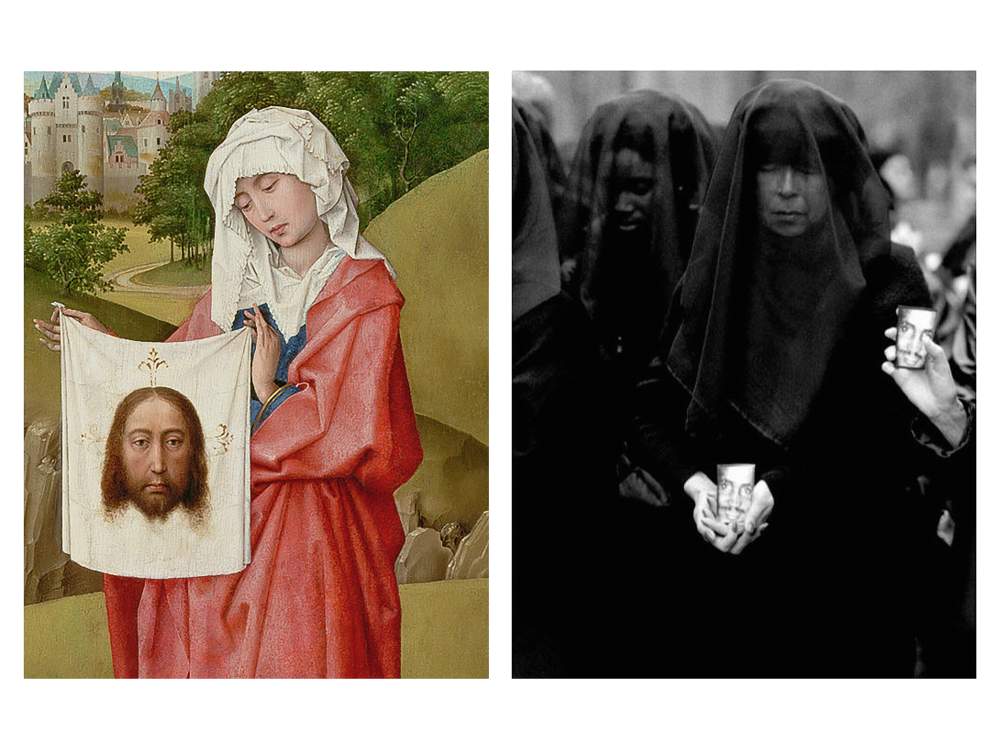

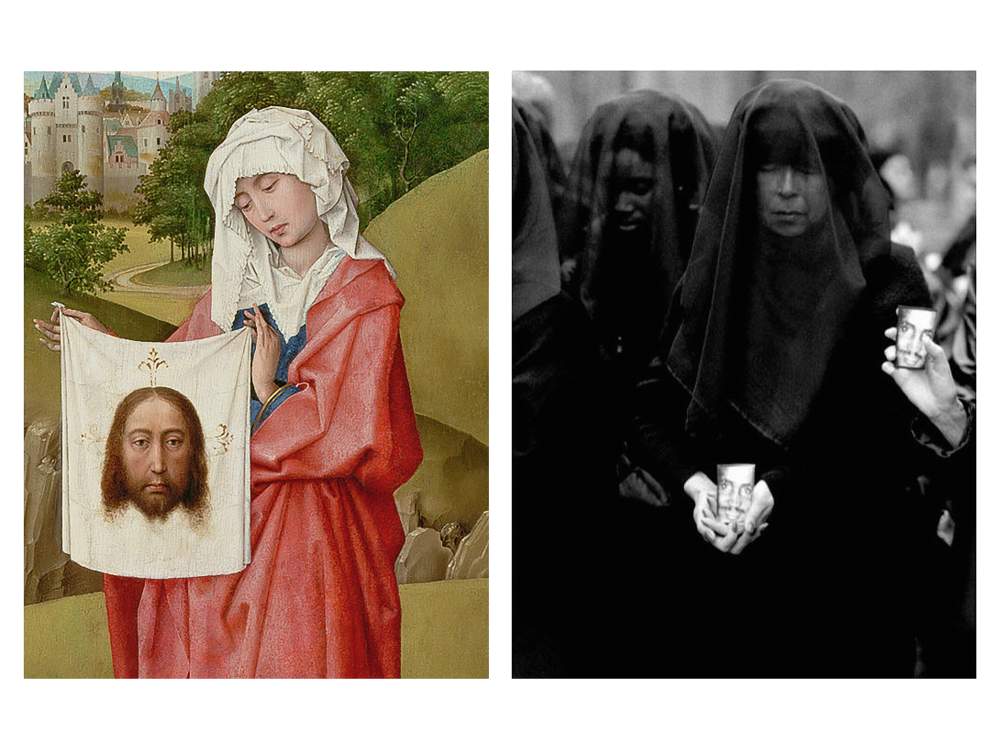

«Trittico della Crocifissione» (1440 ca) di Rogier van der Weyden e «Diallo Protest/Women in Mourning» (2000) di Paul Fusco

Ombre africane nell’Italia settentrionale

Al Mudec si ripercorre la storia del XVI-XIX secolo per tentare d’individuare le modalità, stereotipate, con cui le figure «altre» erano rappresentate e proponendosi di restituire loro un’identità

- Ada Masoero

- 12 maggio 2022

- 00’minuti di lettura

Un titolo felice, «La Voce delle Ombre», per un tema raramente affrontato: quello delle «Presenze africane nell’arte dell’Italia settentrionale (XVI-XIX secolo)». La mostra (catalogo Silvana) presentata dal 13 maggio al 18 settembre dal Mudec-Museo delle Culture affronta con la consapevolezza di oggi i modi della rappresentazione artistica di chi, in quei secoli, giungeva in Europa dall’Africa, tentando d’individuare le modalità, stereotipate, con cui queste figure «altre» erano rappresentate e proponendosi di restituire loro un’identità.

Curata dai conservatori del museo Luca Tosi, Carolina Orsini e Sara Rizzo, la rassegna (frutto delle ricerche per il riallestimento del museo), come spiega Marina Pugliese, neodirettrice del Mudec, si propone di «capire chi fossero le/i ritrattate/i e quali fossero gli stilemi e gli stereotipi ricorrenti nella loro rappresentazione».

Chi erano, dunque, queste «ombre»? Servitori, perlopiù, inseriti (in ombra, appunto) nei ritratti di personalità, come accade nelle opere della prima sezione, il cui modello è il «Ritratto di Laura Dianti con servitore» di Tiziano, qui evocato dall’incisione di Aegidius Sadeler II. La sezione «Leggenda e tradizione» mostra invece figure come Baldassarre, il re mag(i)o arabo, mentre la sezione «In carne o ossa» presenta personaggi come il principe marocchino Muley Xeque (1566-1621) che, convertitosi a Madrid, diventò Don Filippo d’Austria, Infante d’Africa e Principe del Marocco. Nella sezione «Echi e accordi», infine, il curatore Theophilus Imani, italiano di origine ghanese, accosta dettagli di antichi dipinti europei a opere fotografiche di autori neri, risignificando, alla loro luce, le immagini del passato.

«Trittico della Crocifissione» (1440 ca) di Rogier van der Weyden e «Diallo Protest/Women in Mourning» (2000) di Paul Fusco