Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luca Fiore

Leggi i suoi articoliA Paris Photo (13-16 novembre) il clima è quello gioviale e spensierato del ballo sul Titanic. Tutto sembra bellissimo e tutti sono contenti di esserci, ma il transatlantico del Grand Palais fatica a stare a galla con un collezionismo di fotografia che è cambiato radicalmente e che a stento regge i costi esorbitanti della scintillante kermesse. Qualcosa, prima o poi, dovrà cambiare. Ma lasciando da parte i pensieri apocalittici, anche noi ci siamo messi lo smoking e abbiamo brindato al futuro con una flûte di Ruinart (effervescente sponsor della fiera). Inutile cercare tendenze artistiche o di mercato, perché le si dovrebbe inventare di sana pianta. Così, per raccontare la fiera, meglio giocare ad assegnare gli Oscar. Un gioco divertente, che può essere l’occasione anche di dire qualcosa di serio.

Miglior «effetto wow»

Il premio inizia a non aver più senso, dopo che l’«effetto wow» è stato istituzionalizzato dalla fiera. All’entrata nella fiera, infatti, anche quest’anno si trova una parete di quaranta metri con una installazione monumentale di Sophie Ristelhueber, artista francese classe 1949, ultima vincitrice del «Nobel» per la fotografia, l’Hasselblad Award. Il suo lavoro è presentato dalla Galerie Poggi di Parigi. Per quasi mezzo secolo, Ristelhueber ha attraversato terre d’Europa, del Medio Oriente e dell’Asia centrale, non per inseguire l’attualità, ma per dare testimonianza alla storia stessa: una storia in cui le tracce di catastrofi e rovine si sovrappongono, si confondono, fino a diventare segni archetipici del passaggio umano. Grande respiro.

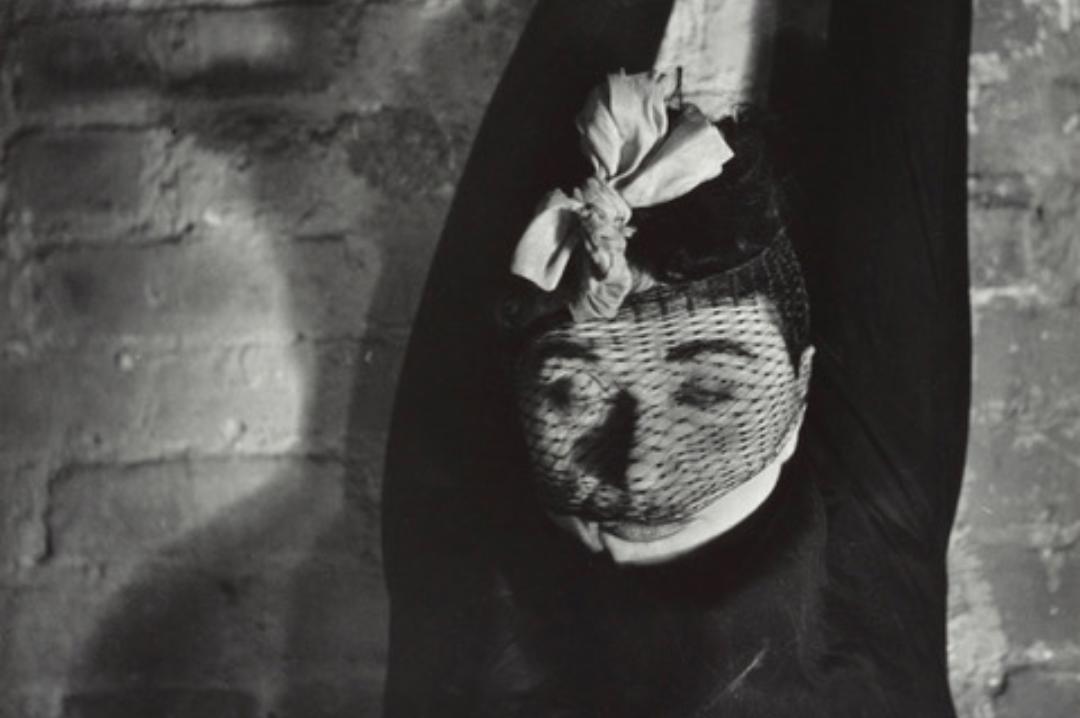

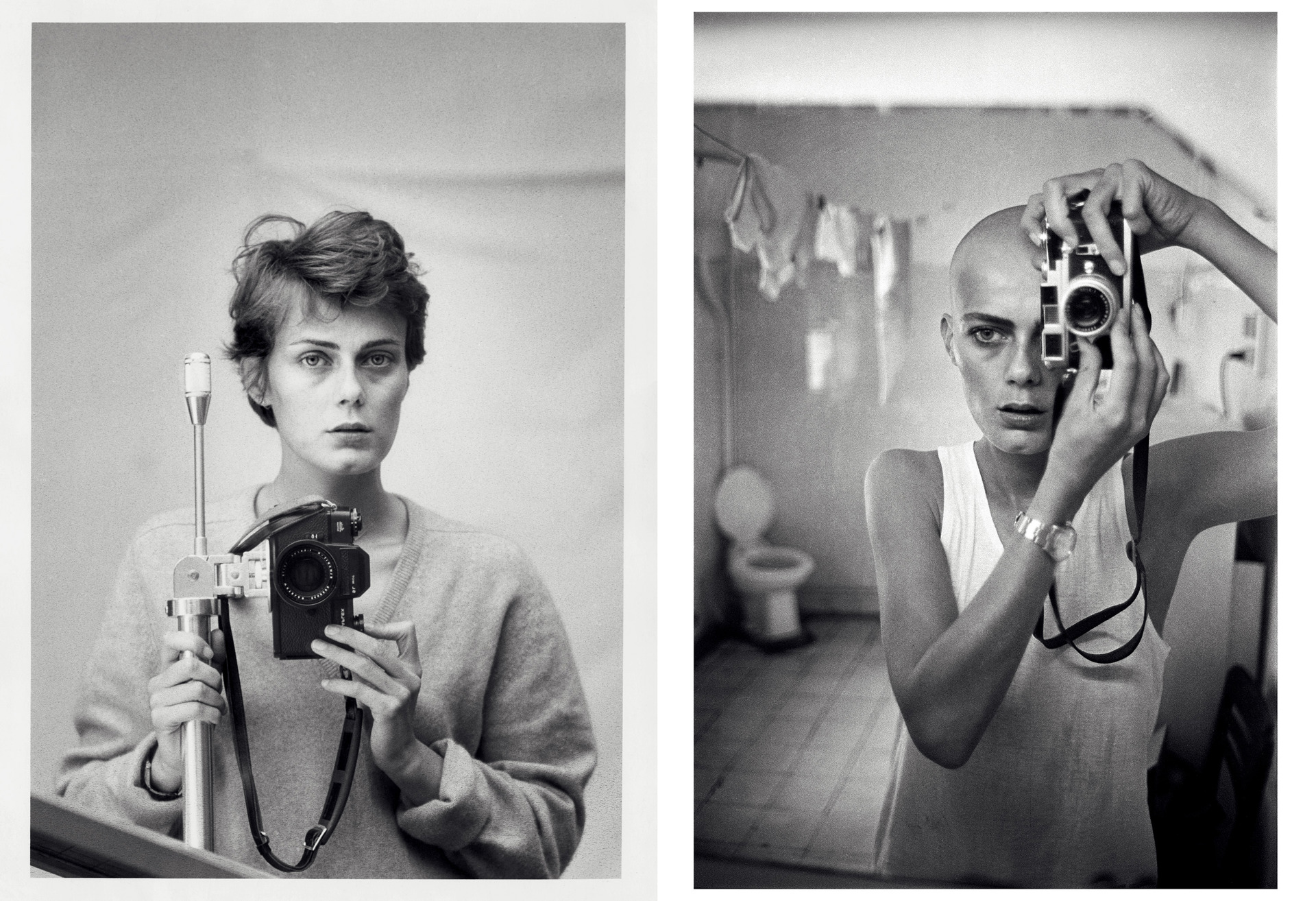

Marie-Laure de Decker, «Autoritratto, Parigi», 1975, e «Autoritratto, Saigon, Vietnam», 1971. Courtesy galerie in camera / galerie Anne-Laure Buffard

Miglior storia da film

Se vi è piaciuto «Lee Miller» con Kate Winslet, preparatevi al prossimo kolossal su una fotogiornalista bella e coraggiosa. Probabilmente non ne avete mai sentito parlare, ma Marie-Laure de Decker è un’eroina che sembra fatta apposta per essere raccontata sul grande schermo. Morta nel 2023 a settantasei anni, come Claudia Cardinale era nata in Nordafrica, non in Tunisia, ma in Algeria. È stata una fotografa dell’agenzia Gamma. Come Oriana Fallaci, ha una storia con un rivoluzionario, Teo Saavedra, attivista del Movimento della Sinistra Rivoluzionaria Cilena, da cui ha un figlio. Ha ritratto i protagonisti della storia del Novecento: Man Ray, Marcel Duchamp, Luis Buñuel. Nel 1971, rasata come il «Soldato Jane» di Demi Moore (Ridley Scott, 1997, Ndr), è a Saigon. La Mep-Maison Européenne de la Photographie, quest’anno, le ha dedicato una retrospettiva. A Paris Photo la Gallerie Anne-Laure Buffard, non a caso, ne presenta una serie di autoritratti. Ce la immaginiamo interpretata da Kristen Stewart.

Due fotografie del 2023 di András Ladocsi, 2023. Courtesy Galerie Obsession

Miglior artista emergente

Allestita sui balconi del Grand Palais, la sezione Émergence presenta 20 progetti di giovani artisti da 9 paesi. Molta sperimentazione, come d’obbligo. Ma all’Academy (cioè chi scrive), l’«Oscar» al miglior artista emergente va all’ungherese András Ladocsi, presentato dalla galleria Obsession di Parigi. Il suo lavoro è raccolto nel libro There is a Big River, selezionato per la short list dei Paris Photo-Aperture PhotoBook Awards, nella sezione opera prima. È tutto un lavoro sui corpi e sui colori caldi. Dèi e dee contemporanei. Angeli caduti, senza aver perso la grazia.

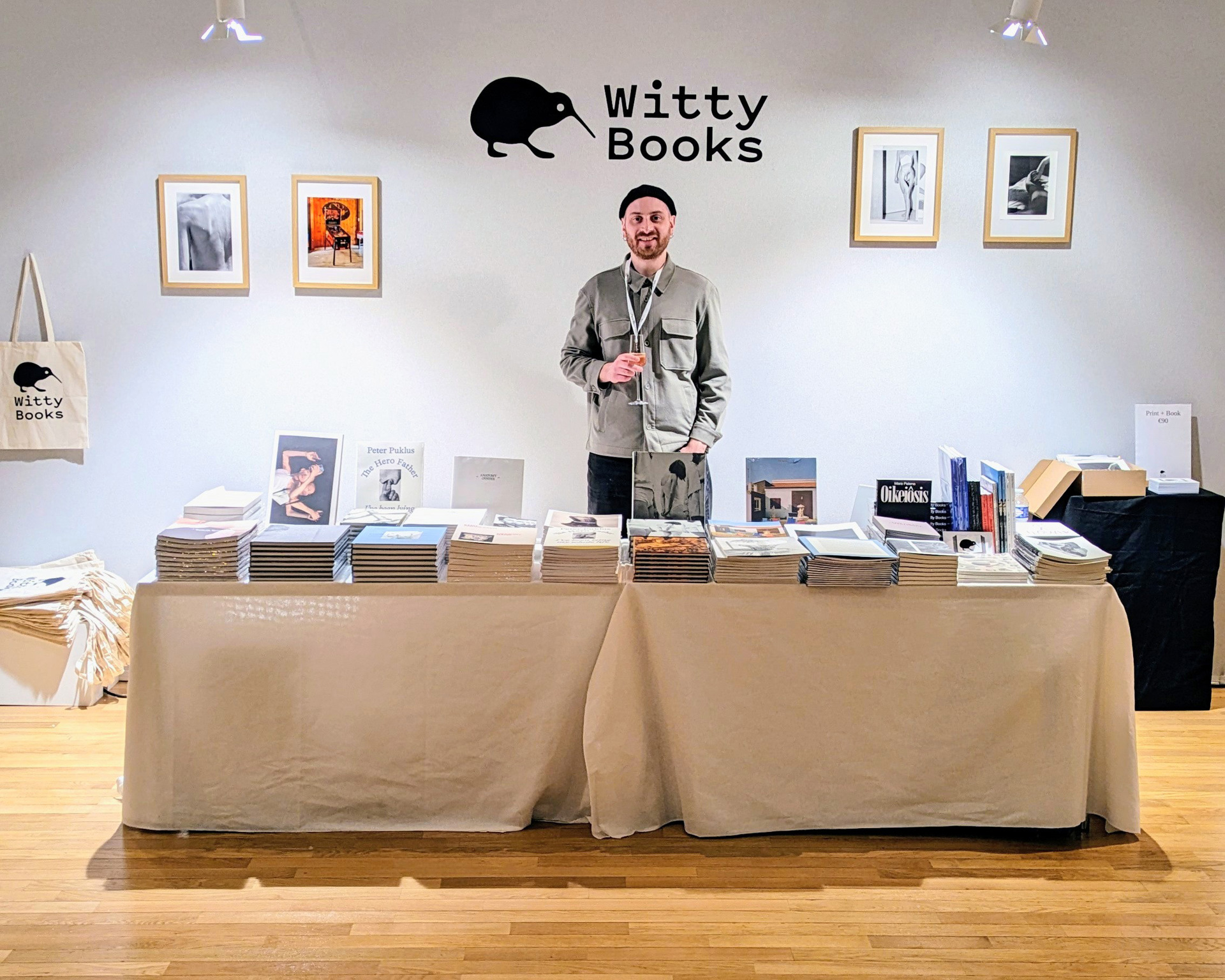

Tommaso Parrillo al tavolo di Witty Books

Miglior editore

Tommaso Parrillo di Witty Books ha fatto il grande salto. Dopo anni nelle fiere dell’editoria indipendente (l’anno scorso era sul battello di Polycopie), questa volta entra nel club ristretto degli editori ammessi nel salotto buono. E, come se non bastasse, due suoi volumi (Acedia di Louise Desnos e A Study on Waitressing di Eleanora Agostini) sono stati selezionati per i Paris Photo-Aperture PhotoBook Awards. La doppietta non gli era mai riuscita. La sua lista di titoli usciti 2025 è esuberante e non si può elencare per intero. Ma andate a vedere The Hero Father di Peter Puklus e Passacör di Aaron Schuman. Poi, se vi è rimasto ancora un cuore in mezzo al petto, non perdetevi Brilla sempre di Matteo de Mayda, struggente elegia funebre della madre dell’autore.

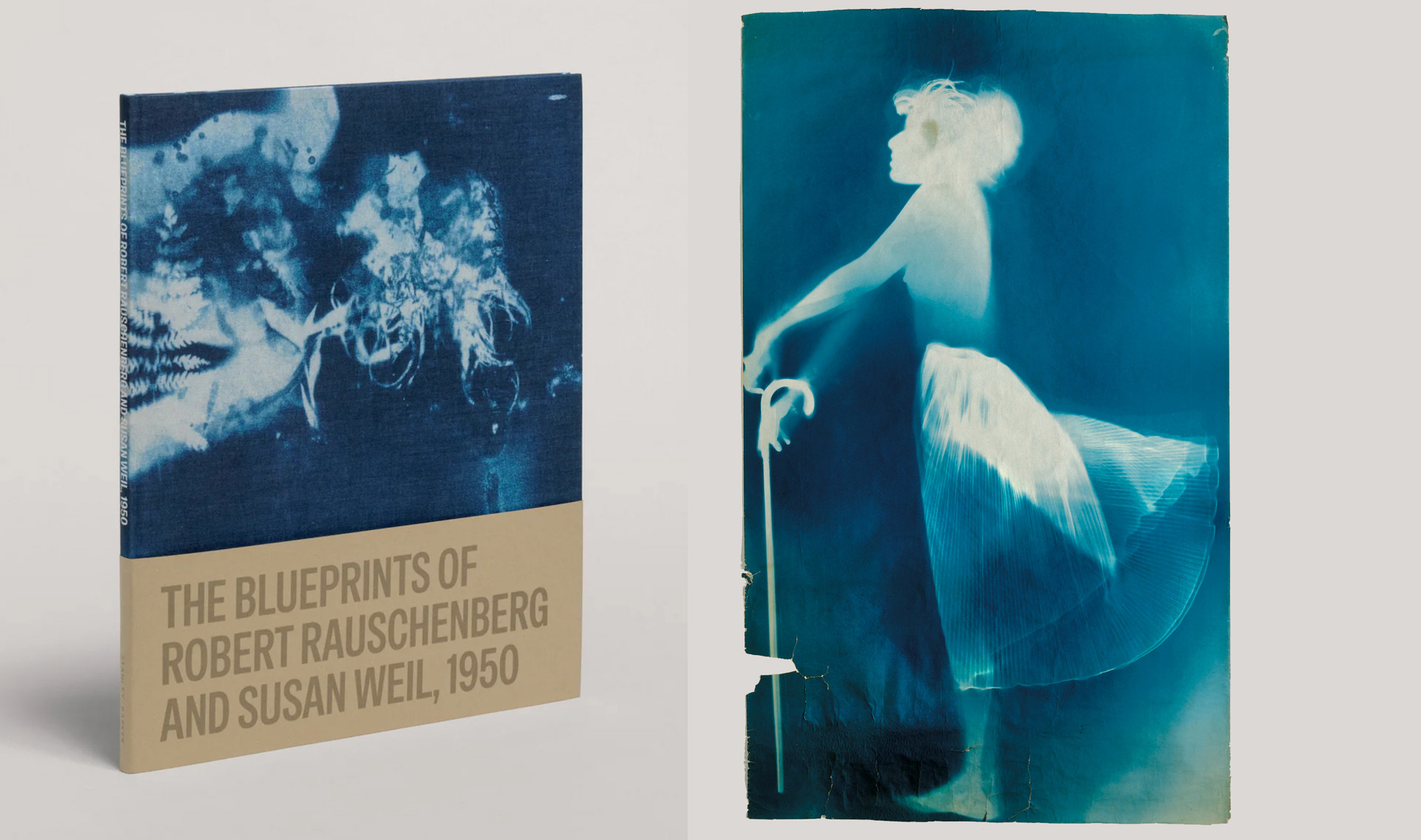

La copertina del libro Stanley Barker e una cianotipia di Rauschenberg e Weil

Miglior libro

Dopo la primavera dei photobook e il fiorire di tanti bravi editori, chi è del mestiere confessa sottovoce che oggi, di libri di fotografia, se ne fanno troppi. Sì, è vero, è impossibile aver sott’occhio tutto, tante cose si assomigliano, ma di libri non ce n’è mai abbastanza. E il motto dovrebbe essere: «Più libri, meno stories su Instagram». Ma a voler dare ascolto a chi è del mestiere, che chiede solo libri necessari, uno ci pensa e si domanda: qual è il miglior libro «necessario» del 2025? E noi rispondiamo senza esitazione a rischio di apparire tracotanti: The Blueprints, 1950 di Robert Rauschenberg e Susan Weil, edito da Stanley/Barker. Il volume raccoglie le cianotipie realizzate dall’artista americano con quella che allora era la sua compagna. Iniziato come un gioco, ha finito per diventare un grande momento di fotografia. Il libro contiene anche immagini che documentano il processo e un’intervista a Weil realizzata da Lou Stoppard. Un libro da avere.

Alcune polaroid di grande formato dalla serie «Family Portraits», 1984, di Melissa Shook. Courtesy Miyako Yoshinaga

Miglior fotografia

Qui siamo nel regno incontrastato dell’idiosincrasia. Si tratta dell’immagine che è riuscita, una nel flusso di un milione, a rapire la nostra attenzione. Nella nostra shorlist mentale sono entrate le immagini del fienile/mondo di Bernhard Fuchs viste da Robert Morat, o i piccoli ritratti di passanti con gli occhi chiusi a Time Square di Paul Graham esposti da Clémentine de la Féronnière. Robert Adams, sempre presente alla Fraenkel Gallery, dovrebbe vincere ogni anno un premio alla carriera. Come Guido Guidi, nascosto quest’anno nello stanzino di Viasaterna. E che dire dell’omaggio al quadrato di Mario Cresci esposto trionfalmente nello spazio di Large Glass e Matéria? Ma alla fine il vincitore dell’«Oscar» per la migliore fotografia è una vincitrice e si chiama Melissa Shook (1939-2020) di cui Miyako Yoshinaga espone la serie di grandi polaroid del 1984 intitolata «Family Portraits». Avevamo conosciuto il lavoro di Shook grazie al libro Daily Self-Portraits 1972-1973 edito da TBW l’anno scorso. Qui l’artista invita amici e parenti a posare con lei davanti all’apparecchio di grande formato messole a disposizione dal Museum of Fine Arts di Boston. Sono immagini semplici e potenti. Che ci ricordano che, al di là dei voli pindarici, la fotografia ci è cara soprattutto perché ci permette di avere vicino chi ci è caro.