Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Tim Stone

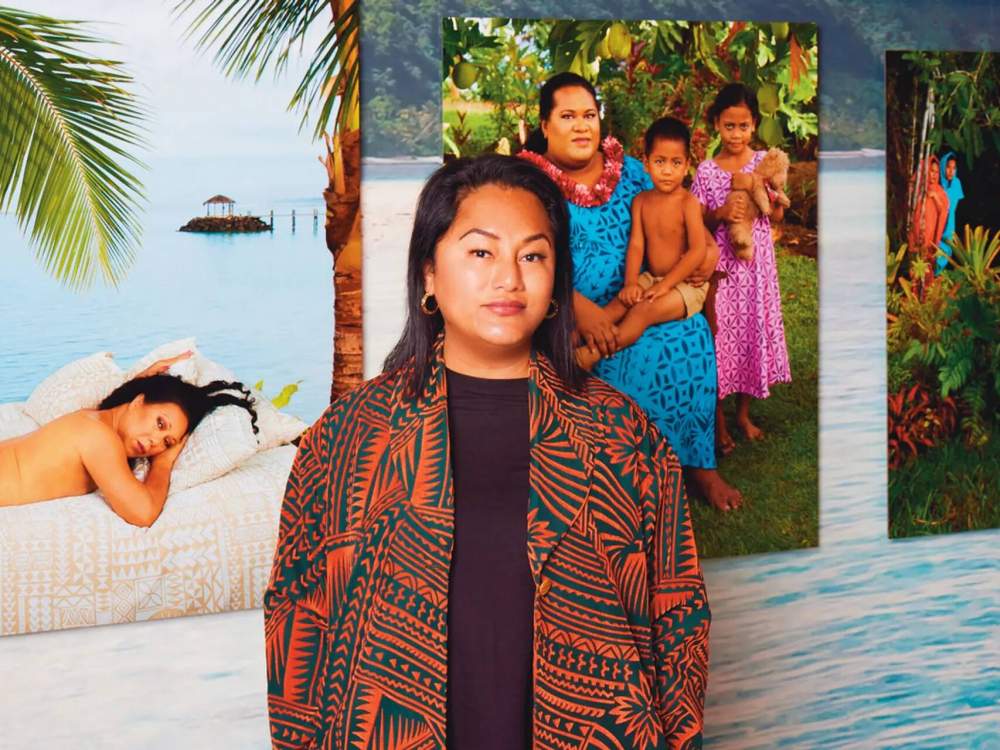

Leggi i suoi articoliL’artista nippo-samoana Yuki Kihara (Apia, Samoa, 1975) è conosciuta per le sue opere che mettono in discussione la rappresentazione delle isole del Pacifico e dei suoi abitanti, rese popolari da artisti occidentali e fotografi dell’epoca coloniale. Utilizzando spesso immagini storiche come materiale di partenza, l’artista rielabora le raffigurazioni delle popolazioni delle Prime Nazioni con interventi sottili per scardinare le letture tradizionali e rivendicare l’autodeterminazione dei suoi soggetti.

Per il suo ultimo lavoro, «Paradise Camp», Kihara ha rivolto la sua attenzione ai dipinti tahitiani di Paul Gauguin realizzati tra il 1891 e il 1903: ricrea i dipinti dell’artista postimpressionista sotto forma di fotografie, utilizzando come soggetti principali i membri della comunità fa’afafine, il terzo gender culturalmente riconosciuto nelle Samoa. Dopo il debutto nel Padiglione della Nuova Zelanda alla Biennale di Venezia dello scorso anno, la serie è ora riproposta, fino a dicembre, nella Powerhouse Ultimo di Sydney.

«Paradise Camp» ha avuto un lungo periodo di gestazione. In che modo l’incontro con i dipinti di Gauguin a New York è diventato un catalizzatore per questo progetto?

Sono stata molto fortunata a essere stata invitata per una mostra personale [«Shigeyuki Kihara: Living Photographs»] al Metropolitan di New York nel 2008. In pratica ho avuto accesso al museo come fossi parte del personale. Avete presente il film «Una notte al museo»? È stato più o meno così. Mi sono imbattuta negli impressionisti, nei postimpressionisti e ho visto un dipinto di Paul Gauguin. Prima di arrivare al Met, avevo visto i suoi lavori solo riprodotti su magliette, tazze da caffè, strofinacci, oggetti di consumo e cose del genere. Quei dipinti mi ricordavano fotografie di persone e luoghi di Samoa, compresi i membri della comunità fa’afafine, che è la comunità indigena di terzo gender. Così ho iniziato a documentarmi sulla vita di Paul Gauguin nella Polinesia francese.

Che cosa ha scoperto?

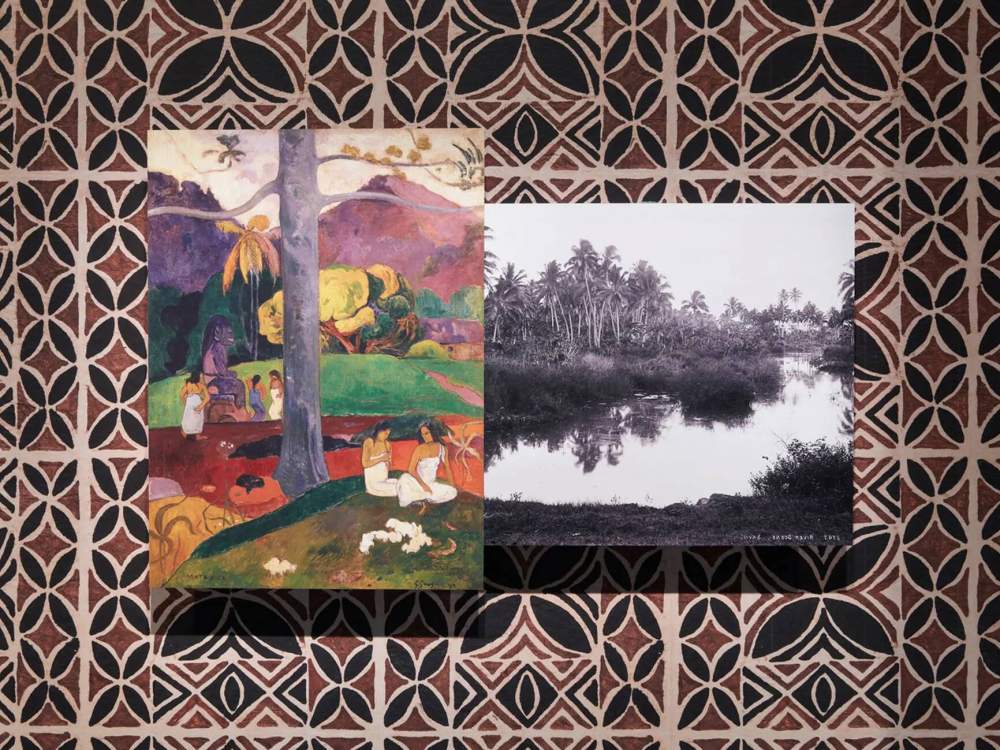

Alcune evidenze visive suggeriscono che, sebbene Gauguin non abbia mai messo piede a Samoa, potrebbe aver usato fotografie di persone e luoghi delle isole per elaborare i suoi dipinti più importanti. La silhouette dell’uomo nel dipinto «Tre tahitiani» era molto simile alla fotografia di un uomo samoano scattata dal fotografo coloniale neozelandese Thomas Andrew, le cui cartoline avevano una larga diffusione sul mercato turistico di tutto il Paese. Nel libro dei visitatori della Galleria d’Arte di Auckland del 1895 compariva una firma di Paul Gauguin. Penso quindi che egli abbia raccolto queste fotografie, le abbia portate nel suo studio a Tahiti e le abbia utilizzate come riferimento fondamentale per i suoi dipinti più importanti.

Lei si identifica come «fa’afafine». Può parlarci di questa comunità e del perché ha scelto i suoi membri come modelli per questo lavoro?

Ogni volta che realizzo un’opera, penso sempre a chi voglio restituire dignità. Penso che per troppo tempo noi fa’afafine siamo state messe da parte, emarginate, sfruttate, sottovalutate. A Samoa ci sono quattro gender culturalmente riconosciuti. C’è «tane», che è una parola per descrivere gli uomini cisgender; c’è «fafine», per le donne cisgender; e c’è «fa’afafine», che significa «alla maniera di una donna», usato per descrivere quelli come me: biologicamente maschi alla nascita ma che esprimono il loro gender al femminile. Viceversa, «fa’atama» significa «alla maniera di un uomo». Tuttavia, le comunità fa’afafine e fa’atama non sono riconosciute legalmente e il motivo è rintracciabile nella doppia storia coloniale di Samoa. È stato davvero una fortuna che «Paradise Camp» sia finito a Venezia e ora sia in tournée in tutto il mondo prima di arrivare effettivamente a Samoa, perché senza Venezia e senza qualsiasi tipo di attenzione critica non credo che nessuno si sarebbe interessato a questo genere di cose.

Originariamente «Paradise Camp» non era stato concepito per la Biennale di Venezia. In che modo l’opportunità di rappresentare la Nuova Zelanda ha cambiato il progetto?

«Paradise Camp» era in fase di realizzazione da dieci anni e durante questo periodo ho fatto una mia ricognizione, giungendo alla conclusione di stanziare tutto il budget necessario per realizzarlo al meglio. Dato che si trattava di un progetto molto grande e ambizioso, mi sono resa conto che l’unico tipo di finanziamento disponibile era il budget di Creative New Zealand per la Biennale di Venezia. Ho pensato: «Se questo è il budget che serve, se è per Venezia, allora ben venga».

Delle 12 fotografie di «Paradise Camp», 11 sono state scattate in varie località delle Samoa. Com’è stato lavorare sul posto con il cast e la troupe?

«Paradise Camp» ha dato lavoro a 100 cittadini sull’isola. Ha richiesto anche un ampio dialogo con i proprietari terrieri, perché si è trattato di muovere persone che uscivano dai loro villaggi su furgoni carichi di persone, tende e luci da montare. È stato quindi molto importante che i proprietari terrieri tradizionali fossero ben informati e istruiti sul tipo di logistica necessaria alla mia squadra di produzione per andare nel loro villaggio a fare diverse riprese. Ci siamo anche consultati con un resort per utilizzarlo come quartier generale non solo per la troupe, ma anche per ospitare le comparse. Quindi, sebbene si trattasse di una produzione fotografica, ho usato la metodologia del cinema in modo militante per assicurarmi che tutti facessero la loro parte.

Perché ha scelto questo titolo?

Quando si pensa al paradiso, la prima cosa che viene in mente sono le isole del Pacifico, una coppia eterosessuale appena sposata che si tiene per mano vestita di bianco, che cammina lungo la spiaggia al tramonto mentre un indigeno aspetta dietro l’angolo pronto a servire cocktail. Questa rappresentazione turistica del Pacifico ai miei occhi è come una replica diretta di Adamo ed Eva: sono entrambi bianchi, cisgender e il serpente è l’indigeno che tiene il cocktail. Volevo utilizzare l’estetica del campeggio per sfidare l’idea eteronormativa occidentale di paradiso. Quindi il «Paradise Camp» è essenzialmente la versione fa’afafine di quello che potrebbe essere il nostro paradiso, che è inclusivo, diversificato e sensibile ai cambiamenti della natura e dell’ambiente.

«Paradise Camp» include un talk show, «First Impressions», in cui membri delle comunità fa’afafine e fa’atama criticano l’opera di Gauguin. Com’è nato?

In realtà ho realizzato «First Impressions» prima delle fotografie. C’era una grande mostra su Gauguin al Fine Arts Museums di San Francisco e il curatore voleva includere punti di vista indigeni, così mi ha contattata. Dato che gli spazi per esporre arte contemporanea sulle isole sono molto limitati, ho pensato a un programma televisivo affinché la mia famiglia potesse guardarlo. Così è stato realizzato per la televisione e mia madre si è occupata del catering, mentre i miei parenti hanno realizzato il set. È stato divertente, un vero e proprio sforzo comunitario. La magia di far parte della comunità fa’afafine è che quando ci riuniamo tutti insieme facciamo sessioni di gossip senza esclusione di colpi, molto trash, al fine di ridere e divertirci. Volevo catturare alcune delle nostre conversazioni private nello show televisivo. Quando si chiede alle persone della regione del Pacifico chi è Paul Gauguin, nessuno lo sa. Trovo ironico che questa figura, fondamentale per lo sviluppo del Modernismo, non abbia alcuna rilevanza per la comunità del Pacifico. Ciò che fa «First Impressions» è fornire una visione di ciò che i fa’afafine samoani pensano dell’opera di Paul Gauguin; in realtà diventa un commento su loro stessi e sulle loro vite, ed è questo che lo rende interessante.

«Nafea e te fa‘aipoipo? When will you marry? (After Gauguin)» (2020) dalla serie «Paradise Camp» di Yuki Kihara. Cortesia di Yuki Kihara e Milford Galleries

«Fonofono o le nuanua: Patches of the rainbow (After Gauguin)» (2020) dalla serie «Paradise Camp» di Yuki Kihara. Foto Zan Wimberley

«Gauguin Landscapes» (2023) di Yuki Kihara. Foto Zan Wimberley

«Si‘ou alofa Maria: Hail Mary (After Gauguin)» (2020) dalla serie «Paradise Camp» di Yuki Kihara. Cortesia di Yuki Kihara e Milford Galleries