Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

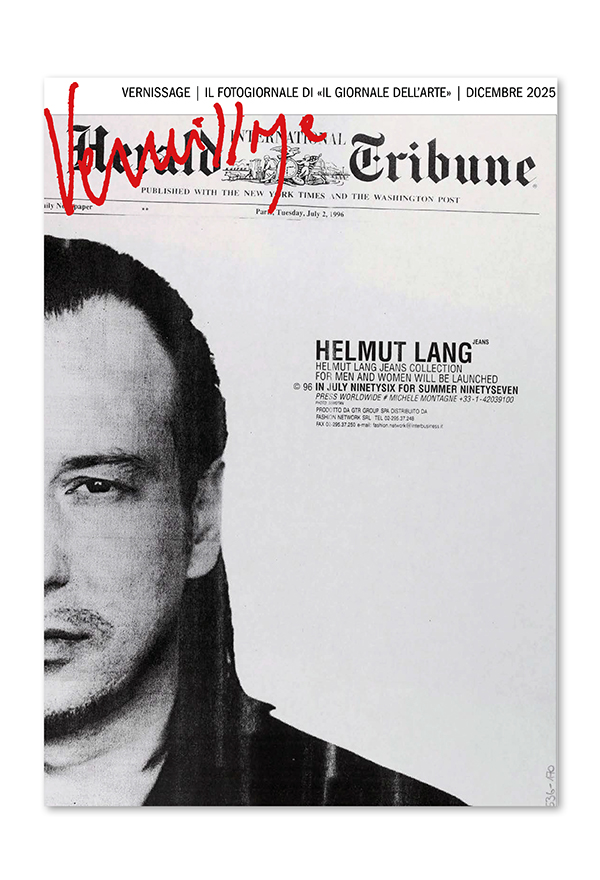

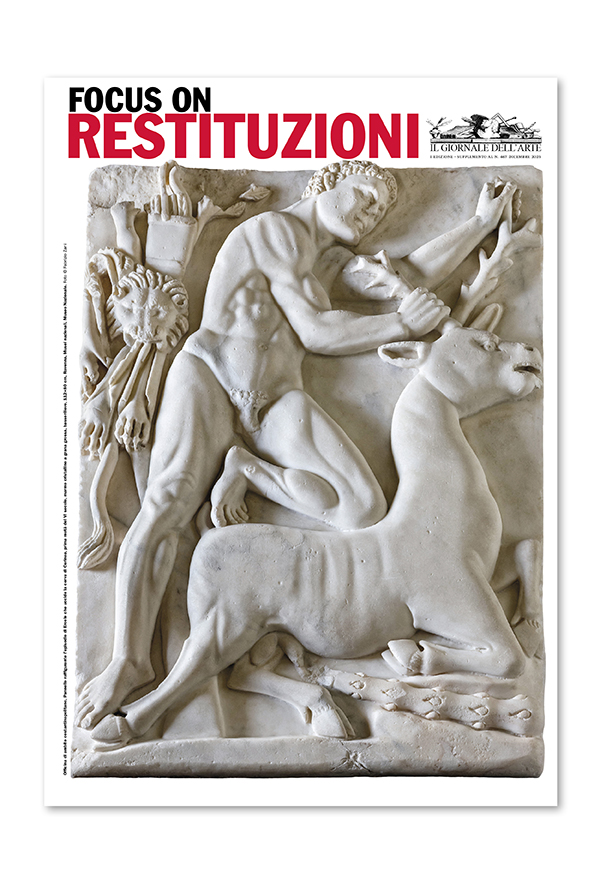

Leggi i suoi articoliPer una curiosa ma anche inquietante coincidenza, mentre l’immagine guida della mostra in corso alla Fondazione Prada di Milano, «Recycling Beauty» è un gruppo scultoreo raffigurante un leone che divora un cavallo, originale greco del IV secolo a.C., una delle opere esposte in questi giorni al Castello di Rivoli-Museo d’arte contemporanea è un’installazione dell’artista afghano Rahraw Omarzad intitolata «Ogni tigre ha bisogno di un cavallo», 2022-2023.

L’opera è ispirata a un verso del poeta ottocentesco norvegese Bjørnstjerne Bjørnson del 1870, che descrive un cruento rito: «Una volta ho sentito parlare di una festa spagnola:/nell’arena una bestia selvaggia,/un cavallo, era destinato a combattere/Una tigre uscì dalla gabbia/ e si aggirava intorno al suo nemico per valutarlo/ e, accovacciandosi, aspettava».

Il tema della mostra aperta a Rivoli dal 15 marzo al 19 novembre, che riunisce 39 autori e 140 opere, è la guerra. Ma già Goya, quando incideva le matrici dedicate ai «Desastres» causati in Spagna dall’esercito napoleonico invasore, sbatteva in faccia al suo pubblico una realtà in cui tutti hanno una parte di responsabilità, dal clero oscurantista al popolo, dall’inane monarchia a, ovviamente, gli invasori, le truppe al comando di un figlio della Rivoluzione che pochi decenni prima sembrava poter realizzare l’utopia del miglior mondo possibile.

La curatrice (con Marianna Vecellio) Carolyn Christov-Bakargiev cita Eraclito («il conflitto è padre di tutte le cose») e le riflessioni del filosofo francese Emmanuel Lévinas sul conflitto come rivelatore dell’essere, costituito, quest’ultimo, dalla finitezza (estremizzabile in distruzione, guerra) e «l’incommensurabilità senza limiti dell’esistenza». Si parte da Goya e si arriva alla guerra in Ucraina, per dimostrare come «Gli artisti in guerra» (questo il titolo della mostra) sono tutt’altro che retorici compilatori di slogan pacifisti.

La guerra, il conflitto, sono dentro di noi: è il messaggio che si rincorre di sala in sala. Siamo, inoltre vittime della «bellezza del mostro», perché la violenza è forza capace di produrre bellezza e fascino. Il palazzo distrutto da un missile in Ucraina nell’immagine fotografica di Nikita Kadan ha la perversa somiglianza con una scultura modernista.

Qui, probabilmente sta il punto: così come la metafora del poeta norvegese sulla violenza della città-tigre (nella fattispecie Oslo) e della mite campagna incarnata nel povero cavallo oggi ha dei lettori pronti a commuoversi più per la romantica ingenuità di cui sono portatrici quelle parole che per la sorte dell’equino, allo stesso modo la scultura alla Fondazione Prada (un capolavoro proveniente dai Musei Capitolini di Roma) ha visitatori ammirati ma difficilmente inorriditi per il destino del cavallo e, ovviamente, neanche i più fondamentalisti tra i vegani si sono pronunciati contro l’esposizione di quell’immagine di violenza carnivora.

I ruoli, le funzioni, i messaggi, si ribaltano e si confondono. E i simboli vanno maneggiati con cura. In età medievale, ad esempio, il leone aggressore del citato gruppo scultoreo venne posto sul Campidoglio come «testimonial» del buon governo. A Rivoli, è dello stesso Kadan la biblioteca-bunker-sepolcro, costruita sulla riconversione del museo, luogo di conservazione e di cultura, che diventa dispositivo di difesa per la conservazione della specie umana.

È un po’ il contrario di quanto racconta l’artista Hito Steyerl in un suo saggio a proposito di un carro armato tramutato in monumento pubblico ma tornato alle sue funzioni originarie allo scoppio di un nuovo conflitto. In un museo, peraltro, si svolge «La ballata dell’agente speciale Cody», un film animato in stop-motion sulle guerre in Iraq realizzato da Michael Rakowitz, in cui un modello giocattolo di soldato americano si scusa delle atrocità commesse dagli «esportatori di democrazia» con le sculture sacre mesopotamiche dell’Istituto Orientale dell’Università di Chicago.

Le curatrici hanno utilizzato anche una chiave documentaria ed evocativa, accostando alle incisioni di Goya i disegni realizzati da Anton Zoran Music nel campo di sterminio di Dachau e le fotografie scattate in quel luogo di morte da Lee Miller; oppure introspettiva, come nel dipinto «Medusa-Rachel-Pietà» dell’artista e psicanalista israeliana Bracha L. Ettinger, arruolata durante la Guerra dei sei giorni; o, ancora, diaristica e intimistica, ed è il caso dei piccoli dipinti in cui i soldati Viet-cong o nordvietnamiti sognavano una giungla lussureggiante e idilliaca: li ha raccolti l’artista Dinh Q. Lê.

Nei giorni di prigionia in Texas, invece, il tenente medico Alberto Burri abbandonava la sua prima professione e iniziava a dipingere: del 1945 è il paesaggio ora in mostra, abbinato a due «Sacchi», una tipologia sempre provvidenziale quando si deve parlare di ferite suturate e cicatrici. Le simpatie politiche di Burri non volsero mai a sinistra; così come è noto il non antifranchismo di Salvador Dalí, che però disse la sua sulla guerra con «Composition avec tour (o Bozzetto per sipario di scena di “Café de Chinitas”)», datato intorno al 1943.

Ecco un’altra opera che riapre antiche questioni, visto che si tratta di un sipario per un balletto basato su canzoni dell’amico Federico García Lorca, che della polizia franchista fu una delle vittime più celebri. Dalí franchista? E allora Picasso che dipingeva beatamente nella Parigi occupata dai nazisti? La mostra riaprirà tra i visitatori interrogativi non nuovi.

Perché sì, c’è anche l’autore di «Guernica», anche se dobbiamo «accontentarci» di un ritratto di Dora Maar del 1942 come maschera tragica della guerra. O di altri conflitti, viste le turbolenze sentimentali intercorse tra i due? Individui che si presume dotati di una sensibilità particolare come gli artisti sono anche i più esposti ai traumi, amorosi o bellici che siano: Hiroshima segnerà per sempre due suoi testimoni, i pittori Iri e Toshi Maruki, in mostra come Fabio Mauri, travolto psichicamente dall’Olocausto e poi (tra i pochi artisti che non tramutarono il concettualismo in un nuovo formalismo) indagatore del rapporto tra male e bellezza o linguaggio e violenza.

Il dialogo notturno tra due insonni, un soldato reduce da una missione di pace e un collezionista di pesci nel video di Anri Sala ci ricorda infine come l’aggressività sia parte insopprimibile della nostra quotidianità. Qui un acquario è la metafora dei rapporti umani. Dice l’ittiomane Jacques: «Se in una vasca ben equilibrata, dove ogni pesce ha trovato un suo spazio, si inserisce un nuovo pesce senza alcuna precauzione, il nuovo arrivato non durerà un’ora. In realtà i pesci passano il loro tempo a evitarsi l’un l’altro».

«Con razon ó sin ella (A torto o a ragione)», dai «Disastri della guerra» (1810-15), di Francisco José de Goya y Lucientes. Collezione Fondazione Francesco Federico Cerruti per l’Arte, deposito a lungo termine, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino. Foto © Ernani Orcorte

«Every Tiger Needs a Horse» (2022-23), di Rahraw Omarzad. Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli-Torino