Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elisabetta Raffo

Leggi i suoi articoliIl «mondo fluttuante» del Giappone continua ad attrarci nel suo abbraccio e a segnare un rapporto stretto e privilegiato con l’Italia. I Musei Civici di Bologna proseguono un percorso avviato nel 2016 per il 150mo anniversario delle relazioni bilaterali Italia-Giappone e ripreso nel 2018 con la mostra «Hokusai Hiroshige. Oltre l’onda. Capolavori dal Boston Museum of Fine Arts», della quale «Graphic Japan. Da Hokusai al Manga», allestita nel Museo Civico Archeologico dal 20 novembre al 6 aprile 2026, diventa la naturale evoluzione. La mostra è accompagnata da un catalogo e da un ricco programma di attività didattiche.

Ne abbiamo parlato con Rossella Menegazzo, la maggiore esperta italiana di arte e cultura giapponese, altresì responsabile Cultura del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo di Osaka 2025 appena conclusa, curatrice della mostra bolognese con Eleonora Lanza.

Qual è stato il processo che ha condotto alla nuova mostra rispetto alla monografica bolognese del 2018 e rispetto ad altre grandi rassegne sui maestri dell’ukiyo-e sempre da lei curate, ad esempio la recente «Hokusai» a Palazzo Blu di Pisa che ha raggiunto oltre 115mila visitatori?

Quello che cerco di portare in ogni mostra è un approfondimento, un approccio diverso, che accosti alle opere più note anche altre meno note, un confronto tra artisti, o come è stato nel caso di Pisa, allargando lo sguardo allo stile di Hokusai portato avanti dai tanti allievi. Questa mostra fa un passo avanti e illustra come lo sviluppo grafico coloristico di soggetti, di supporti avvenuto in epoca Edo (1603-1868), proprio e soprattutto con l’Ukiyo-e e grazie alla tecnica a stampa da matrice in legno, abbiano permesso gli sviluppi successivi. In particolar modo di due momenti chiave per lo sviluppo della grafica contemporanea: l’era Meiji (1868-1912), quando il passaggio dall’arte Ukiyo-e è un passaggio verso gli stessi soggetti trattati da illustratori, tecnici e artisti che li mettevano a disposizione come modelli per gli artigiani, ma anche per l’industria (il Giappone in quel momento guarda all’Occidente e cerca di proiettarsi verso i mercati esteri). Dall’altra parte il momento postbellico: dopo la depressione, la distruzione totale sia fisica sia spirituale del Paese, il Giappone, durante l’occupazione americana, riscopre la vitalità del colore, delle avanguardie, delle correnti artistiche provenienti da Occidente e quindi di tutta quella vitalità e di quella spensieratezza di cui aveva bisogno.

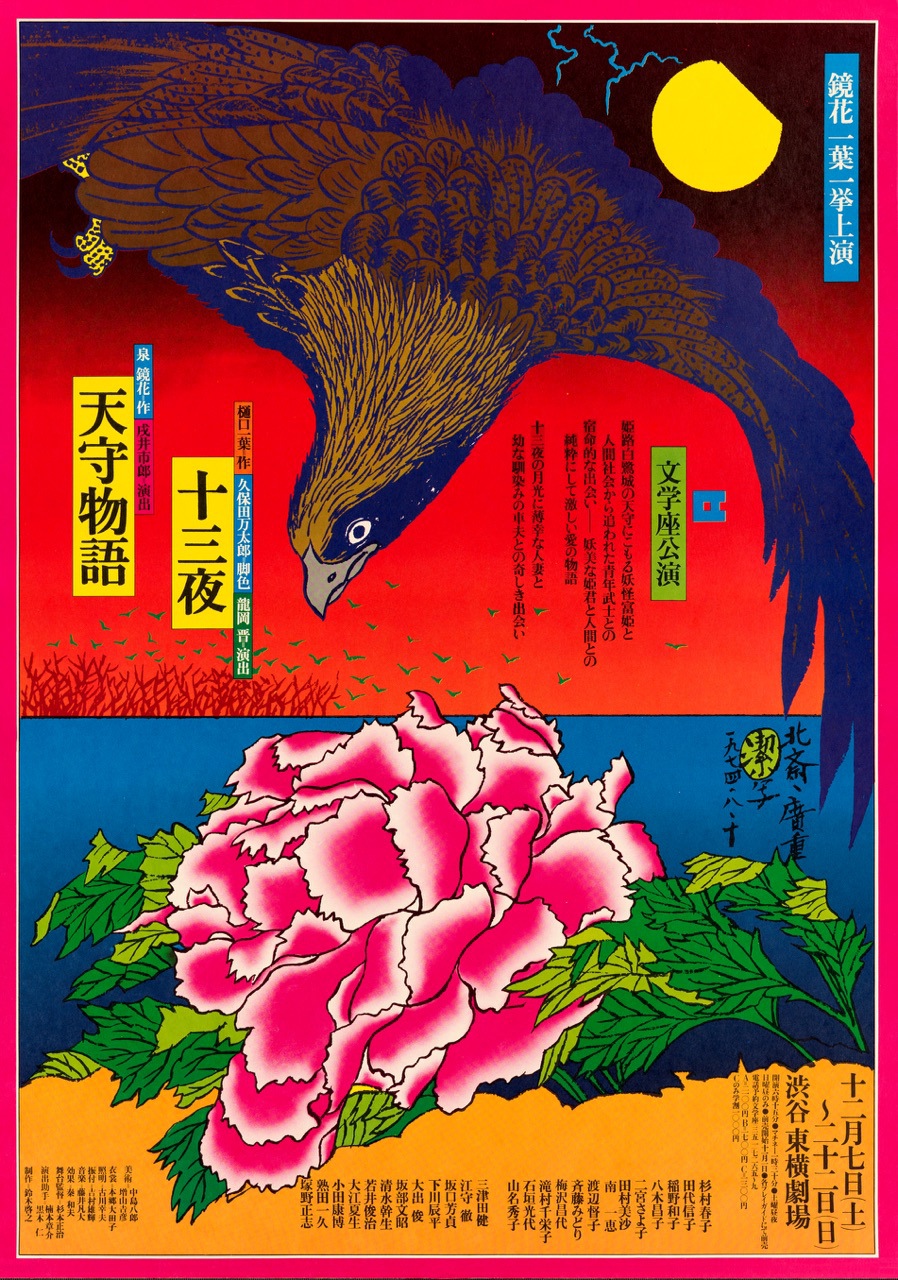

La mostra è articolata in quattro percorsi dedicati a «Natura» (stampe policrome e prodotti delle arti applicate, come kimono, tessuti, vasi e ceramiche creati dai primi graphic designer), «Volti» (stampe e manifesti teatrali la cui impostazione estetica si ritrova nel cinema giapponese, da Kurosawa all’animazione, nella moda, ad esempio in Issey Miyake), «Calligrafia» (il tratto, da sempre gesto spirituale e di disciplina estetica, diventa griglia compositiva, costruzione tipografica, elemento fondante della grafica moderna, fino ai manga) e «Giapponismo contemporaneo» (manga, anime, design editoriale, pubblicità, fashion design).

Dal moderno di epoca Meiji, che ha portato agli sviluppi degli anni Dieci-Venti-Trenta del ’900, passiamo agli anni Cinquanta-Sessanta, che hanno creato la base di tutte le generazioni di artisti contemporanei, scavalcando la distruzione della guerra e rileggendo le arti in maniera nuova, dando vita al graphic design, quindi al design di manifesti, di poster in senso contemporaneo, con una riproducibilità ancora maggiore dell'opera. Nascono riviste nelle quali grafica e tipografia si mescolano, come nelle riviste patinate americane, e danno vita poi al filone animation e manga, in qualche modo legati l’uno all’altro, che hanno portato alla grande diffusione del manga oggi come medium. Questo processo evolutivo ha previsto di assorbire le tradizioni. Una delle grandi tradizioni che hanno rivoluzionato il concetto di arte inglobando calligrafia, installazione e Ikebana è stata la scuola Sogetsu. In mostra è presentato un video di Teshigahara Sofu (primo maestro della scuola di Ikebana Sogetsu, da lui fondata nel 1927, Ndr) che si esprime attraverso la performance live di grandissime dimensioni, calligrafica ma al tempo stesso utilizzando fiori, installazioni di piante e sassi, inserendo all’interno di queste anche materiali di riciclo derivanti dall’ambiente naturale, così come industriale.

Anche il museo d’arte asiatica Guimet di Parigi ospita, dal 19 novembre al 9 marzo 2026, la mostra «Manga, tout un art» (https://www.ilgiornaledellarte.com/Mostre/Il-Musee-Guimet-risale-alle-origini-dei-manga-giapponesi ) e nell’estate 2025 abbiamo incontrato da vicino due grandi maestri manga che, con linguaggi diversi, raccontavano due volti del Giappone: quello storico e spirituale di Mizuki (con la mostra «Mondo Mizuki, Mondo Yōkai» a Udine) e quello metropolitano e psicologico di Matsumoto (vincitore a giugno 2025 del Prix Émile Guimet a Parigi e dell’Eisner Award a San Diego a luglio 2025 per il suo manga «Tokyo Higoro» (https://www.ilgiornaledellarte.com/Mostre/Il-Manga-non-e-solo-occhioni-grandi-dove-capire-in-Italia-la-sua-importanza ). Come spiega il grande successo espositivo e museale del manga?

Il manga esprime una sintesi di tutto quello che è lo sviluppo storico dell’arte giapponese e credo che questo sia il segreto del fascino che il Giappone continua a esercitare dal passato: l’impatto che provocavano le stampe in epoca Edo, in epoca Meiji e poi, quando sono arrivate in Europa, sul pubblico europeo più o meno colto, è simile a quello che stanno avendo i manga, ma anche i film di animazione giapponesi, sul pubblico contemporaneo.

Il visitatore come deve porsi nei confronti delle oltre 200 opere esposte nella mostra bolognese?

Come piccoli spunti di opere al paragone, trasversalmente nel tempo, che mostrano quanto ancora oggi temi legati a certe simbologie vengano apprezzati e continuamente utilizzati nei linguaggi contemporanei senza interruzione, tanto che alle volte si perde la percezione se un’opera sia antica o contemporanea. Anche questo è sicuramente uno dei punti di fascinazione del Giappone verso il mondo occidentale.

Perché?

Perché quello che vediamo nelle pagine dei manga oggi, e da un punto di vista più artistico nella cartellonistica, nei manifesti contemporanei, è il sunto di calligrafia, tipografia e immagine che spesso si fondono l’una nell’altra perdendo ogni tipo di confine. Questa è una caratteristica che il Giappone ha sin dall’inizio, tanto che la parola che indicava pittura e calligrafia era un unico termine che aveva all’interno entrambe le espressioni. Quindi il Giappone, proprio per la natura variopinta e calligrafica di ideogrammi, pittogrammi, Hiragana, Katakana, Romaji (sistemi di scrittura giapponesi, Ndr) da una parte, e dall’altra il fatto che queste scritture condensano in sé spesso un concetto o un’immagine del reale, è più propenso rispetto ad altre culture a giocare sulla parola che diventa immagine. Lo riscontriamo nella pittura classica, nei dipinti, nei rotoli in cui spesso la pennellata va a tratteggiare con il solo contorno nero le figure di persone, oppure va a disegnare con un unico tratto calligrafico immagini di uccelli o di altri soggetti. Lo troviamo anche nella disciplina Shodo dello Zen, dove l’esercizio quotidiano per aiutarsi nella meditazione contemplava anche l’esercizio calligrafico. Tutto questo, nel momento in cui viene raccolto per esprimersi artisticamente, diventa in epoca contemporanea da una parte performance, live, come quelle di Teshigahara Sofu, diventa graphic design, diventa manga, condensato però in misura più piccolina dentro a fumetti, a caselle, a spazi delimitati che raccontano una storia. E qui tutte le regole possibili e anche non possibili del linguaggio, della scrittura, gli incroci tra scritture e la sovrapposizione, l’integrazione delle immagini alla scrittura diventano in qualche modo «pane quotidiano», fondamento della facilità di lettura e del successo di queste forme letterarie e visuali.

Kazumasa Nagai Poster Exhibition. AD, D: Nagai Kazumasa. Himeji City Museum of Art, 2017. Offset, Dnp Foundation for Cultural Promotion

«Jusanya/Tenshu monogatari (The Thirteenth Night/The Castle Tower)». AD, D: Awazu Kiyoshi, Bungakuza, 1974. Offset, Dnp Foundation for Cultural Promotion