Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Valeria Tassinari

Leggi i suoi articoliMarc Chagall (Vitebsk, 1887-Saint-Paul de Vence, 1985), nato agli albori della Belle Époque e scomparso negli anni Ottanta del ’900, ha attraversato un secolo di storia, interpretandolo con il suo sguardo poetico e profondo, e cogliendone le molte complessità. Proprio su questo aspetto, forse non ancora del tutto indagato dalle numerose esposizioni già dedicate a questo artista prolifico, versatile e molto amato dal pubblico, si concentra la mostra «Chagall testimone del suo tempo», allestita a Palazzo dei Diamanti di Ferrara dall’11 ottobre all’8 febbraio 2026 e organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte insieme ad Arthemisia. Non ci sono le opere più celebri, molte delle quali, in particolare quelle che si trovano in Russia, difficili da reperire in questo momento, ma il progetto espositivo è comunque ampio e propone un taglio innovativo, privilegiando l’affondo su numerosi nuclei tematici, alcuni dei quali ancora poco esplorati. In 14 sale sono allestite oltre 200 opere che, in questo momento di particolare difficoltà ad attingere a prestiti istituzionali, in particolar modo dalla Russia, sono quasi tutte provenienti da collezioni private. La pittura, naturalmente, con la sua varietà cromatica smagliante, i richiami agli affetti e ai temi della memoria, con quelle figure fluttuanti e i volti sdoppiati, che per tutti rappresentano l’immaginario dell’artista; ma anche i disegni, ambito in cui Chagall ha espresso il suo particolare legame con il visibile, e l’opera incisoria, a partire dalla serie completa delle «Illustrazioni delle Fiabe» di La Fontaine, commissionategli nel 1923 a Parigi, dal lungimirante mercante e editore Ambroise Vollard, che intuì le potenzialità narrative della sua arte, contribuendo a lanciarlo sulla scena francese.

A distanza di oltre trent’anni dalla grande mostra che Palazzo dei Diamanti aveva ospitato nel 1992, portando per la prima volta in Italia le opere dei musei russi, questa nuova rassegna punta a un approccio più esteso ai vari momenti della storia personale e poetica dell’artista, per evidenziare gli intrecci con le vicende sociali, culturali e politiche dell’Europa del suo tempo. Un tempo di contraddizioni, conflitti, sogni e tragedie, che lui, ebreo, seppe interpretare in maniera peculiare, restituendone gli echi attraverso il suo mondo interiore, apparentemente onirico ma in verità ben radicato nell’esperienza della realtà. «Chagall è stato un eccezionale cronista del ’900, sottolinea Francesca Villanti, che cura la mostra con Paul Schneiter. La sua arte è stata in grado di farsi ponte tra religioni e tradizioni culturali diverse, di interpretare temi universali come l’identità, l’esilio, la spiritualità e la gioia di vivere. Nella bellezza e nella delicatezza delle sue opere si cela una grande complessità; nonostante sia già molto apprezzato e conosciuto, è un artista del quale si può ancora scoprire molto, ed è questo che vogliamo condividere con studiosi e pubblico, una proposta accattivante ma anche approfondita».

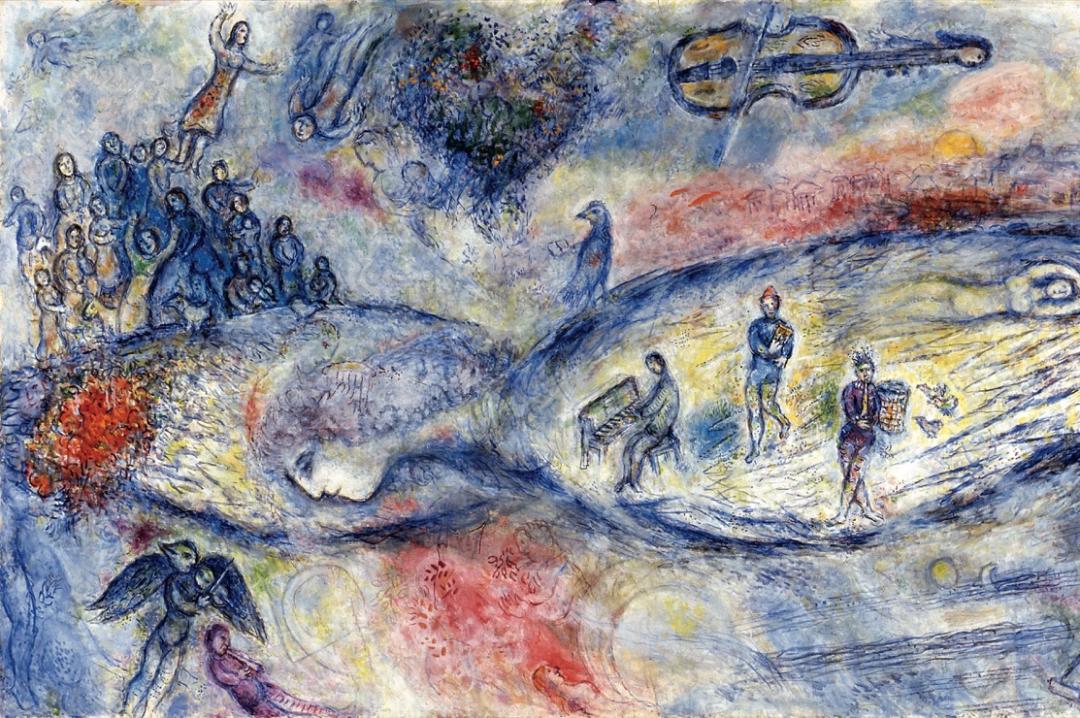

Numerose sono le opere mai esposte prima mentre, ad amplificare l’effetto emozione, c’è la sala dedicata all’immagine guida della mostra, il romantico dipinto «La sposa dai due volti» (1927), che gioca al rispecchiamento di volti sdoppiati; immancabile poi, nello stile degli eventi di Arthemisia, la presenza di due sale immersive, qui però particolarmente motivate dalla volontà di restituire attraverso le nuove tecnologie l’impatto emotivo di due grandi progetti site specific davvero emblematici della produzione di Chagall: le suggestive vetrate disegnate per la sinagoga della clinica universitaria Hadassah a Gerusalemme con le 12 tribù di Israele (1961) e il grande dipinto a tema musicale del soffitto dell’Opéra Garnier di Parigi (1964).

Marc Chagall, «Il tavolo davanti al villaggio», 1968, collezione privata. © Marc Chagall, by Siae 2025