Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliDopo le prime attività preliminari del cantiere, è entrato nel vivo un restauro simbolo a Napoli, utile a contrastare l’immagine di inefficienza che a volte la città partenopea si porta dietro: si tratta della facciata barocca con magnifico portale trecentesco di uno dei complessi principali del centro storico, quello di San Lorenzo Maggiore composto dalla Basilica, un percorso sotterraneo antico e spazi dell’Archivio storico del Comune.

Dietro la facciata di Ferdinando Sanfelice (1675-1748), che affaccia sulla celebre strada dei presepi di San Gregorio Armeno, si dipana davanti agli occhi un «catalogo» della storia partenopea che dal XVIII secolo retrocede sino alla Napoli greco-romana abbracciando circa 25 secoli di storia.

L’intervento riguarda proprio l’area di accesso al complesso che per oltre dieci anni ha visto montata una gigantesca impalcatura senza che nessuno vi compisse i lavori: ora la partenza ufficiale della riqualificazione riveste importanza anche perché è la prima del progetto di valorizzazione del sito Unesco del centro storico, mai avviato benché presentato anni fa.

I lavori vedono un finanziamento di 2,8 milioni di euro del Contratto istituzionale di sviluppo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (fondi europei 2007-13 che per numerosi siti monumentali arrivano a un totale, sulla carta, di 100 milioni di euro) che comprende il restauro della facciata della chiesa di proprietà della Curia napoletana, il consolidamento strutturale degli ambienti dell’antico convento di proprietà comunale e la riconfigurazione del cortile di accesso e di altri spazi. Il tempo stimato per la riqualificazione è di un anno secondo quanto annunciato dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

La chiesa riveste grande importanza storica, architettonica e religiosa. Da Napoli Carlo I d’Angiò (Parigi, 1226-Foggia, 1285), figlio del re di Francia Luigi VIII, regnò fino alla morte sui territori peninsulari del Regno delle Due Sicilie dopo la scacciata dall’isola. Quando vi si stabilì decise che per aiutare la rinascita urbana della capitale occorresse ricostruire l’apparato di edifici religiosi: intorno al 1270-75 San Lorenzo fu la prima chiesa a sorgere in stile gotico francese, al posto della precedente Basilica paleocristiana risalente al VI secolo su cui vigilavano i frati francescani dal 1234.

La pianta della nuova Basilica presenta una sola grande navata centrale, 23 cappelle laterali, alcune disegnate da Cosimo Fanzago (1591-1678), e un’ampia abside dalla planimetria circolare con deambulatorio e cappelle radiali con volte a crociera costolonate su archi ogivali.

La parte sotterranea del complesso conserva ancora i resti dell’antico Foro di Neapolis, compreso un criptoportico, risalente al I secolo, ma forse con tracce del V secolo a.C. mentre, tornando in superficie, altra parte rilevante è la Sala Capitolare, con portale gotico del secondo quarto del Trecento e affreschi di un artista ignoto di stretta osservanza giottesca, che intorno al 1340 raffigurò san Francesco che dà la regola ai Minori e alle Clarisse (oggi nel vicino Museo dell’Opera).

Dalla Sala Capitolare si accede alla Sala Sisto V, lunga 43 metri, nella quale sono ancora presenti tracce di epoca sveva risalenti alla chiesa paleocristiana che precedette quella attuale.

All’interno della Basilica, luogo dove nel tempo hanno lavorato Massimo Stanzione, Tino da Camaino, Cosimo da Fanzago, Francesco De Mura e Simone Martini, si sta mettendo mano anche alle opere mobili. È il caso di un «Ecce Homo», immagine pittorica quattrocentesca nella quale Cristo appare sofferente, scarno e molto umano. L’opera, attribuita a Colantonio da Fiore (attivo a Napoli tra il 1440 e il 1470 ca), considerato dagli studi il maestro di Antonello da Messina, oppure a un pittore non ancora identificato noto come Maestro Simone, è stata presentata nei giorni scorsi dopo il restauro reso possibile da Ancos - Associazione nazionale di comunità sociali e sportive e Confartigianato. Alla presentazione, la responsabile dell’intervento Francesca Di Nardo della ditta Dafne restauri di Napoli ha spiegato: «Da mezzo secolo “L’Ecce Homo” non subiva interventi ed era in uno stato di conservazione compromesso, con depositi causati da fumo e cera di candele, ridipinture e sbriciolamenti della pellicola pittorica. Dopo le indagini abbiamo iniettato consolidante per bloccare le cadute e anche proceduto a piccoli interventi pittorici, ovviamente riconoscibili al fine di rispettare la pittura originaria».

Una veduta dell’interno della Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli

Altri articoli dell'autore

Ha riaperto al pubblico ieri, 27 agosto, il Museo Archeologico Nazionale che custodisce, tra i molteplici reperti, il Mausoleo di Rufus e il mosaico policromo con il «Trionfo di Dioniso»

Di fronte al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah è stato installato un labirinto che incentiva l’apprendimento culturale attraverso un approccio ludico e interattivo

Nel Teatro Sociale Danilo Donati di Luzzara il progetto del vincitore del Pac-Piano arte contemporanea 2024

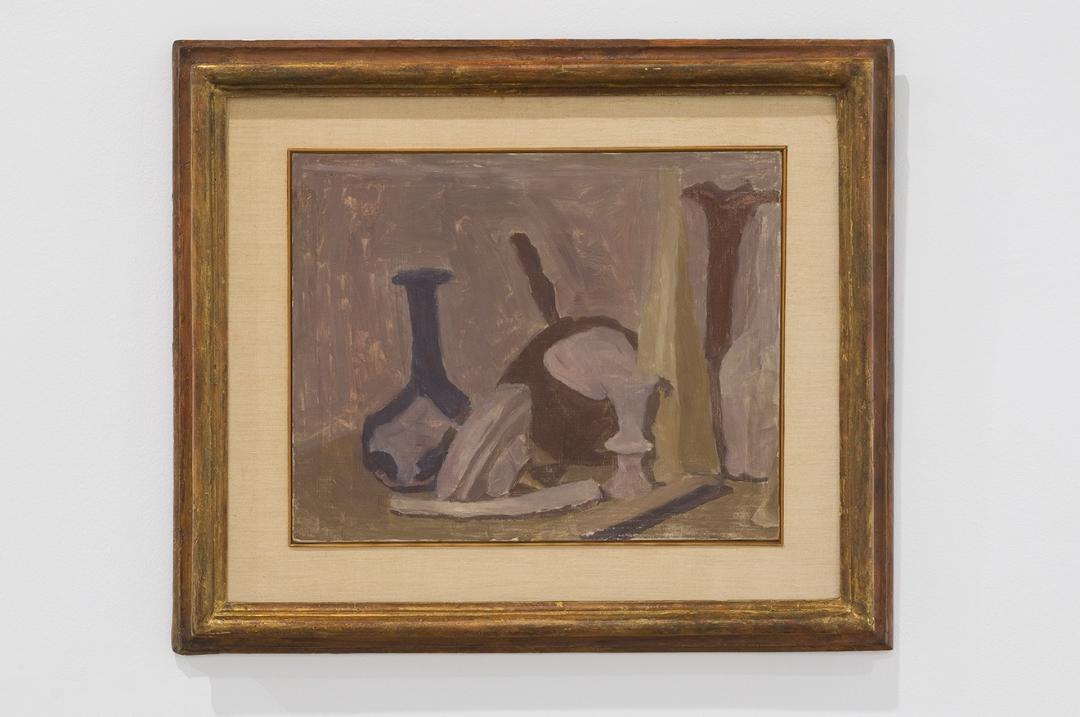

Alla Zachęta Galleria Nazionale d’Arte di Varsavia 35 opere dal Museo Morandi di Bologna