Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliLa nuova mostra autunnale dell’Albertina, a Vienna, si basa su un articolato progetto internazionale di ricerca, condotto da esperti del museo viennese, dell’Ateneum Art Museum di Helsinki e del Nasjonalmuseet di Oslo sotto la guida di Juliet Simpson, professore di Storia di Arte moderna e contemporanea alla Coventry University. Lo studio aveva preso spunto dal convegno sul Modernismo gotico tenuto al Rijksmuseum di Amsterdam nel 2017, che aveva fornito fra l’altro la base per un’indagine su come avrebbe potuto strutturarsi una mostra su quel tema: «Il quesito iniziale era su come il Modernismo avesse guardato all’arte medievale, con particolare riferimento allo sviluppo dell’arte di tardo Ottocento e primo Novecento in Nordeuropa, ci spiega Ralph Gleis, direttore dell’Albertina e curatore della versione viennese della mostra, che si è sviluppata nei tre musei con un nucleo condiviso e sezioni dedicate a specificità locali. Dopo le tappe a Helsinki (4 ottobre 2024-26 gennaio 2025) e a Oslo (28 febbraio-15 giugno), dal 19 settembre all’11 gennaio 2026 all’Albertina saranno 200 le opere esposte col titolo «Gothic Modern. Munch, Beckmann, Kollwitz»: «I temi condivisi sono quelli di amore e desiderio, morte e cordoglio, il rapporto tra uomo e natura, le origini dell’essere umano prosegue Gleis. Ciò che ci siamo chiesti è se grazie al rapporto con il Gotico, il Modernismo possa essere ripensato. Finora l’accento è stato posto perlopiù sulla rottura con la tradizione, che è un elemento spesso sottolineato dai modernisti. Altrettanto spesso però si dimentica che ciò che s’intendeva era una rottura con l’arte accademica. Molti artisti avevano senz’altro modelli storici: una rottura con ciò che è tradizionale non significa necessariamente un rifiuto di tutto ciò che costituisce il passato. Proprio il ricorso all’arte medievale esplicita il fatto che l’arte moderna cercava una sorta di primogenitura in un’epoca precedente alla standardizzazione accademica».

Ecco allora la giustapposizione di rappresentanti di primo piano del tardo Medioevo e del primo Rinascimento tra XV e XVI secolo, a esponenti del mondo dell’arte tra ’800 e ’900, per esplicitare che il Modernismo non fu solo rottura con la tradizione, bensì anche una reinvenzione di temi cari al passato. Così il «San Sebastiano» di Dürer (1501 ca) trova un parallelo interessante nell’autoritratto di Schiele come San Sebastiano, del 1914; il seicentesco «Cristo morto», di anonimo, emerge ne «Il calpestato» di Käthe Kollwitz (1900 ca) e «Adamo e Eva in Paradiso» (1533) di Lucas Cranach il Vecchio riecheggia nell’«Adamo e Eva» (1917) di Max Beckmann.

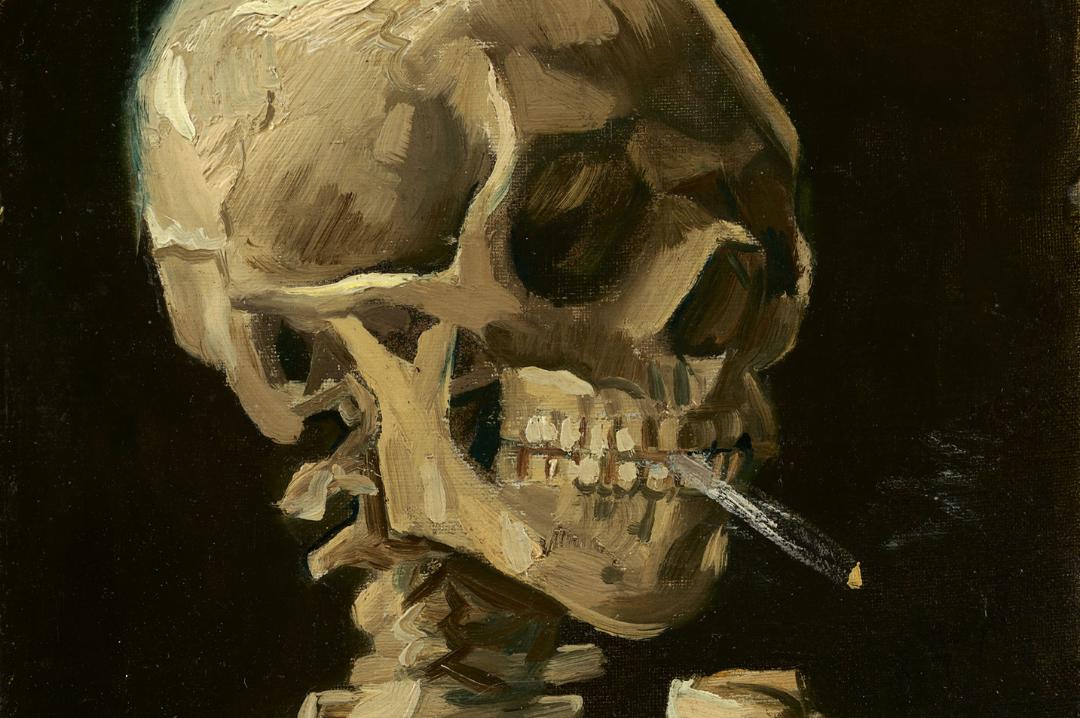

«Con questa cooperazione tra Helsinki, Oslo e Vienna siamo riusciti a illuminare aspetti centrali di un tema che finora in quest’ampiezza non era ancora stato affrontato. Ma certamente vi sono tuttora tratti caratteristici che meritano approfondimenti, ci dice ancora Gleis. Va anche aggiunto che ogni nazione ha proprie specificità nella ricezione del Gotico. In Finlandia, per esempio, sono importanti gli elementi del contesto folclorico, dei miti e delle saghe nordiche spesso collegati a un misticismo attinente al mondo della natura, come testimoniano le interpretazioni di temi esistenziali da parte di Akseli Gallen-Kallela o Hugo Simberg. In Norvegia Edvard Munch è la figura centrale nella rielaborazione di elementi gotici che parlano soprattutto alla sfera emotiva. In area germanica, artisti come Käthe Kollwitz, Max Beckmann o Ernst Ludwig Kirchner fanno riferimento a modelli medievali, in particolare per la loro forza espressiva, e per esprimere sentimenti quali il dolore e la sofferenza, sullo sfondo di rivolgimenti sociali e traumi della guerra». Diversa è la specificità austriaca, rimarca ancora Gleis: «Tra fine ’800 e inizio ’900 nella capitale giocò un ruolo primario il Modernismo viennese, che fece della città, assieme a Parigi e Berlino, un fulcro capace di attrarre anche artisti dal Nord, quali Käthe Kollwitz, Edvard Munch o Akseli Gallen-Kallela, che esposero alla Secessione. Un determinante artista autoctono fu naturalmente Egon Schiele, definito all’epoca come “neogotico”. Le sue figure rispecchiano l’espressività delle raffigurazioni gotiche del corpo umano». Fra le opere che si caratterizzano come iconiche per il tema della mostra, e in qualche modo la riassumono, spicca l’opera giovanile di Vincent van Gogh «Testa con sigaretta accesa»: un piccolo ma potente olio del 1886, in prestito dal Van Gogh Museum di Amsterdam, che parrebbe dipinto oggi e che piacerà probabilmente molto anche al pubblico odierno.

Arnold Boecklin, «Autoritratto con la morte che suona il violino», 1872, Berlino, Staatliche Museen. © Photo bpk

Marianne Stokes, «Melisande», 1895 ca, Colonia, Wallraf-Richartz Museum. © Rba