Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliLa morte di un pontefice non può essere vista e vissuta come un evento come gli altri. Da sempre è infatti contraddistinta da riti e usi, e soprattutto da un rigoroso cerimoniale. Il papa è il capo spirituale dei cattolici ma è anche un re, e il Vaticano è il suo regno dove vigono le sue leggi ed è anche l’ultimo posto al mondo dominato da un monarca pressoché assoluto. Oggi tutto ciò ci appare desueto, anche se molto continua a sopravvivere del passato, come ben sa chi ha avuto la ventura di vivere la vita del Vaticano. Con gli ultimi papi, molti segni esteriori sono andati progressivamente scomparendo, ma le regole sono regole e molte cose restano e resteranno, forse fino alla fine del mondo.

Se la morte di un papa è un evento di importanza storica globale, i suoi funerali non lo sono sempre stati, soprattutto per ciò che riguarda i primi sei secoli della Chiesa. In seguito, le notizie storiche diventano più precise e qualche cosa in più sulle esequie papali comincia a sgocciolare fra le esili fonti antiche. In realtà non sempre si è trattato di solenni e misurate cerimonie. Anzi. Se ne ricordano alcune decisamente inquietanti, come quella di papa Formoso (816 ca-896) che il successore fece disseppellire ordinando per lui la celebrazione di un processo post-mortem che venne chiamato il «Sinodo del cadavere» (synodus horrenda) e che si concluse con il trascinamento del corpo fino al fiume Tevere dove fu buttato (e in seguito ripescato da un monaco). Il povero Formoso fu poi riabilitato e nuovamente inumato in San Pietro con una pomposa cerimonia. Ma erano tempi selvatici, almeno così ci parrebbe, rispetto ai nostri. Non che i tempi seguenti fossero però migliori; nel 1216 alcuni ladri a Perugia fecero scempio, nella cattedrale, del cadavere esposto di Innocenzo III che nella notte fu spogliato e derubato di tutto e lasciato in mutande a decomporsi, come racconta, per questo e altri papi, il grande medievalista Agostino Paravicini Bagliani (Il corpo del papa, Einaudi, Torino 1994).

La cerimonia funebre di papa Clemente XI nel 1721, Museo Carnevalet, Parigi

Non ebbero migliore sorte alcuni papi rinascimentali, come il grande e feroce Sisto IV (1414-84) che, appena morto, fu abbandonato nel suo appartamento in mano ai ladri e privato anche delle vesti che indossava; il suo funerale fu celebrato con 12 striminzite torce e pochissime persone che prestarono un po’ di stracci per ricoprirlo. A papa Borgia invece il funerale non lo fecero proprio. Il cadavere, oltretutto, cominciò rapidamente a dare segni di una orrenda decomposizione gassosa che lo rese impresentabile e fu portato di corsa alla chiesa di Santa Maria delle Febbri da quattro facchini, avvolto in un tappeto, pigiato in una cassa troppo piccola e dimenticato poi per secoli in un misero sepolcro. Una assai triste sorte toccò anche a Innocenzo X (1574-1655) che rimase da seppellire per tre giorni: nessuno della famiglia volle farsi carico «di fare le spese per il mortorio». I canonici di San Pietro senza soldi non cantarono la messa. La nipote, la tanto beneficata donna Olimpia Maidalchini Pamphilj, dichiarò di non avere soldi e solo tre operai di San Pietro, mossi a pietà, lo inumarono a loro spese in uno sgabuzzino della basilica pieno di topi. Ventidue anni dopo quello che restava ne fu tirato fuori, portato nella privata cappella di famiglia in sant’Agnese in Agone e lì sepolto in un angolo.

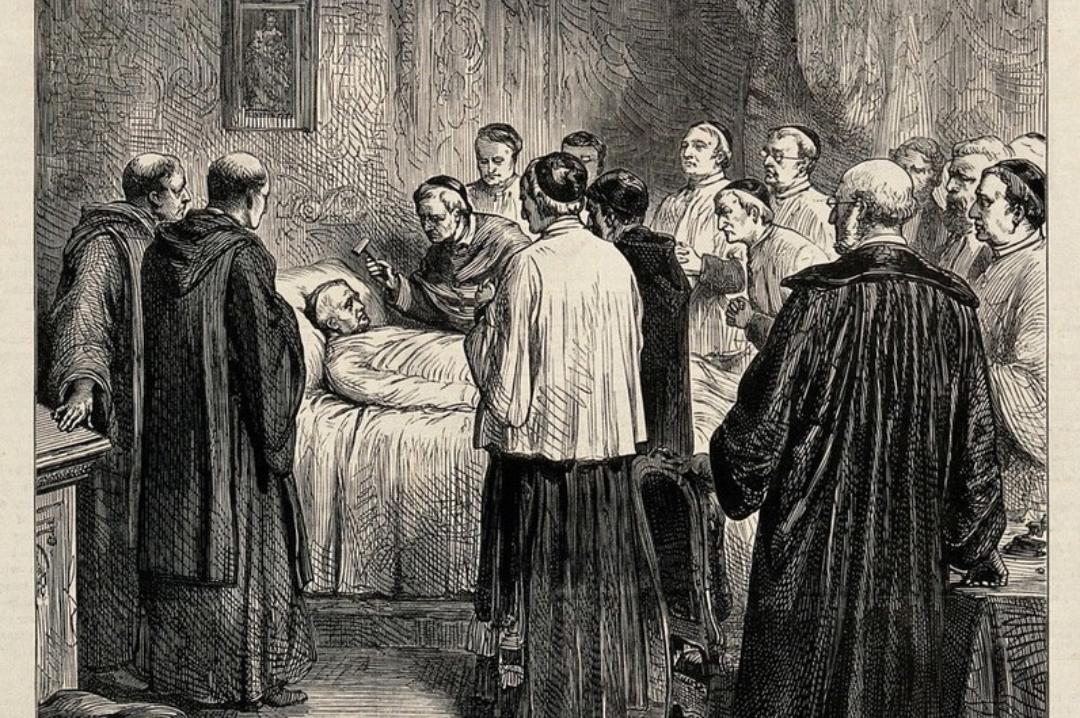

A partire dal XVIII secolo le cerimonie funebri divennero più regolate e decenti senza saccheggi e violenze. Alla morte del papa, il camerlengo (un cardinale incaricato di amministrare le finanze della Santa Sede durante la Sede Vacante) unitamente a un maestro delle celebrazioni liturgiche e al segretario e cancelliere della Camera apostolica ne constatavano la morte. Per accertare il decesso si chiamava tre volte il pontefice con il nome di battesimo mentre gli batteva la fronte con un martelletto d’argento. Ovviamente il papa non rispondeva e allora lo si dichiarava morto. Oggi questo compito è fortunatamente passato ad un medico. Anticamente il papa veniva anche imbalsamato, ora ci si limita a iniezioni in grado di conservarlo per i nove giorni che canonicamente separano la morte dalla sepoltura e durante i quali è esposto al pubblico. Non sempre però questa operazione va a finire bene. Quando nel 1958 Pio XII morì a Castel Gandolfo, prese avvio una vicenda degna di un film dell’orrore. L’archiatra papale usò un metodo di sua invenzione per imbalsamarlo e l’esperimento accese una decomposizione rapidissima, tanto che durante il trasporto da Castel Gandolfo a Roma, il corpo del papa esplose letteralmente. Si tentò malamente di rimediare al disastro ma i fedeli giunti in San Pietro per rendergli omaggio si ritrovarono davanti una figura mostruosa e nerastra, che emanava un terribile odore. Per rimediare gli applicarono una maschera di cera.

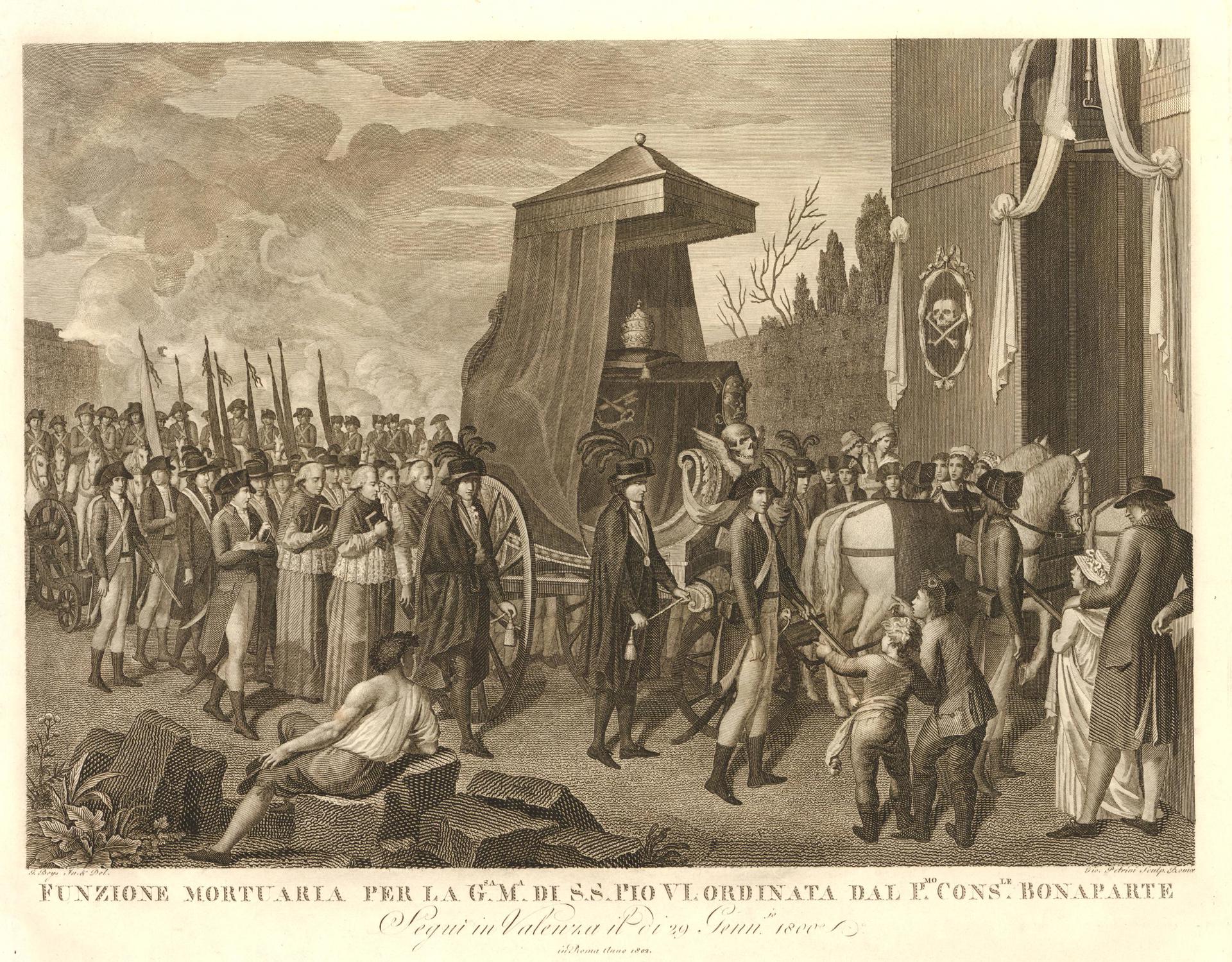

I funerali di Pio VI immortalati da Giovanni Petrini

I riti per i funerali del papa sono cambiati nel corso dei secoli e papa Francesco, come tutti abbiamo potuto vedere, li ha ancora modificati, semplificandoli. L’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis , ristampato con tutte le novità nel 2024, sotto la regia dell’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche, è la guida ufficiale che fornisce tutte le spiegazioni sul tema nei dettagli. Per i funerali più antichi, molto utile è invece quanto ne scrive il liturgista mons. Xavier Barbier de Montault, I riti funebri del Papa (in: Opere complete, 1890). Poiché anticamente il papa abitava in Quirinale dopo la morte veniva trasportato con una solenne processione in San Pietro e questo dava origine a vere e proprie «calvalcate» testimoniate anche da molte incisioni. Fra le più interessanti quella del 1721, stampata a Parigi in occasione della morte di Clemente XI con la guardia a cavallo che apre la marcia, seguita da trombettieri, staffieri, ufficiali e valletti di camera che seguono i penitenzieri di San Pietro che circondano il cataletto a baldacchino portato dai cavalli dove giace il papa. Avanti al papa sta la sua mula bianca cavalcata dal portacroce papale e poi seguono soldati che portano cannoni, guardie svizzere a cavallo e a piedi.

Molto simile, anche se artisticamente un po’ più ricco e dettagliato il corteo di Clemente XII, morto nel 1740. Più imponente e ben descritto, fra svolazzi rococò di teschi e scheletrini, il corteo funebre di papa Benedetto XIV del 1758 che si snoda dal palazzo di Monte Cavallo (il Quirinale) per dirigersi in Vaticano con un lungo corteo di prelati e soprattutto di soldati, con i cannoni pronti e di svizzeri con i moschetti spianati. I funerali di Pio VI, morto nel 1799 a Valence, in Francia, prigioniero di Napoleone, furono invece assai tristi, come testimonia l’incisione di Giovanni Petrini. Nel dicembre 1801 il suo corpo venne riesumato e portato a Roma dove giunse nel febbraio 1802; le sue esequie furono celebrate da Pio VII. Per tormentarlo ancora un po’, i francesi però vollero togliergli il cuore e riportarlo a Valence (da dove rientrò nel 1811). Più moderno, ma sempre sotto forma di corteo, il funerale di Pio VIII nel 1830. L’ultimo funerale papale di difficile gestione è stato quello di Pio IX. Nel 1881, quando la sua salma fu trasportata dal Vaticano alla sepoltura da lui scelta nella basilica di San Lorenzo al Verano, scoppiò un putiferio. Il corteo, raggiunto ponte Sant’Angelo, fu aggredito da un gruppo di esagitati anticlericali che tentò di buttare la bara nel Tevere: volarono sassi e insulti e il povero Pio IX potè raggiungere con difficoltà la sua destinazione finale.

Il funerale di Pio VIII nel 1830

Le illustrazioni del momento della morte del papa esistono da molto tempo, sono vignette settecentesche dove prelati si affollano attorno al letto del defunto per osservarlo (spesso con compiacimento), sono litografie già ottocentesche dove si vede il camerlengo martellare delicatamente il cranio del papa per appurarne la morte fra religiosi un po’ annoiati che pensano ai fatti propri. Poi arriverà la «Domenica del Corriere» con le sue magiche copertine magistralmente disegnate da Achille Beltrame, e allora vedremo nel 1914 Pio X morire nel suo letto tra il cordoglio dei suoi famigliari, e nel 1958 il transito di Pio XII con tanto di Suor Pascalina in preghiera ai piedi del letto.

Oggi sulla morte dei papi dovremmo essere diventati un po’ più discreti ma le telecamere e gli obbiettivi fotografici sono invece implacabili e morbosi, e hanno frugato ogni dettaglio della veste caduta e vuota del povero Francesco dal volto già crudelmente deturpato dalla morte. Lui non ne sarebbe stato affatto contento. Meglio allora le stampe antiche e le immagini dipinte dove i papi spirano con compunta devozione e senza alcun dolore in letti dalla biancheria pulitissima e non c’è odore di morte. Meglio funerali delineati a bulino senza curiosi che si fanno i selfie tanto per dire che c’erano.

La morte di papa Pio X nel 1914 sulla copertina della «Domenica del Corriere» il 30 agosto 1914

Altri articoli dell'autore

Dal Sei all’Ottocento la corte sabauda ha organizzato balletti di Carnevale celebri anche Oltralpe per la loro raffinatezza, ma certo non divertenti come le feste popolari riprodotte nelle scene di genere dei pittori del Settecento

Un progetto ideato dalla Fondazione Carlo Molo di Torino con il supporto di ANCoS Roma e Provincia e il contributo della Compagnia di San Paolo mette il museo al centro di un’esperienza di formazione per gli operatori e di benessere, relazione e inclusione per le persone affette da Alzheimer e per i loro caregiver

In anteprima per «Il Giornale dell’Arte» la nuova monumentale monografia che lo storico dell’arte ha dedicato al più grande pittore francese di tutti i secoli, protagonista di un’avventura intellettuale e artistica senza pari tra Francia e Italia

Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa