Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Maria Colombo

Leggi i suoi articoliNel novembre del 1992, a Torino, ebbe luogo il convegno internazionale «Abbigliamento tradizionale e costumi popolari delle Alpi». Promosso dal Centro Italiano per lo Studio della Storia del Tessuto (C.I.S.S.T) con la presidenza di Cristina Aschengreen Piacenti, nel convegno «per la prima volta in tempi recenti» si affrontava il tema del vestiario delle genti alpine in età preindustriale. Per la copertina degli Atti era stata scelta una tavola tratta dal libro Piemonte, della pittrice e scrittrice italo-britannica Estella Canziani (1887-1964), edito in Italia nel 1917 da Ulrico Hoepli in 300 esemplari.

L’opera (una sorta di diario di viaggio, o meglio un collage di soggiorni nei villaggi della montagna piemontese e valdostana durante alcune estati allo scopo di conoscere gli usi e costumi dei suoi abitanti), scritta in lingua inglese e corredata di 52 illustrazioni riproducenti originali realizzati a tempera, aveva avuto la sua prima edizione nel 1913 a Londra, dove l’autrice viveva. Piemonte ricalcava il primo libro di ricerca sul campo di Canziani dedicato alle tradizioni della Savoia e pubblicato nel 1911.

Figlia di Louisa Starr, pittrice affermata, e di Enrico Canziani, ingegnere civile, genitori per l’età vittoriana da considerarsi all’avanguardia nell’educazione dei figli, Estella si formò alla scuola Copernico, poi alla Royal Academy. Alla passione per la pittura, in particolare per la tempera (tecnica rilanciata dalla Society of Painters in Tempera, fondata nel 1901 e alla quale Canziani aderì) si accompagnava quella per il folklore. Nel 1910 entrò a far parte della Folklore Society, la più antica fra le associazioni europee per lo studio delle tradizioni popolari e per la rivista della società scrisse numerosi articoli.

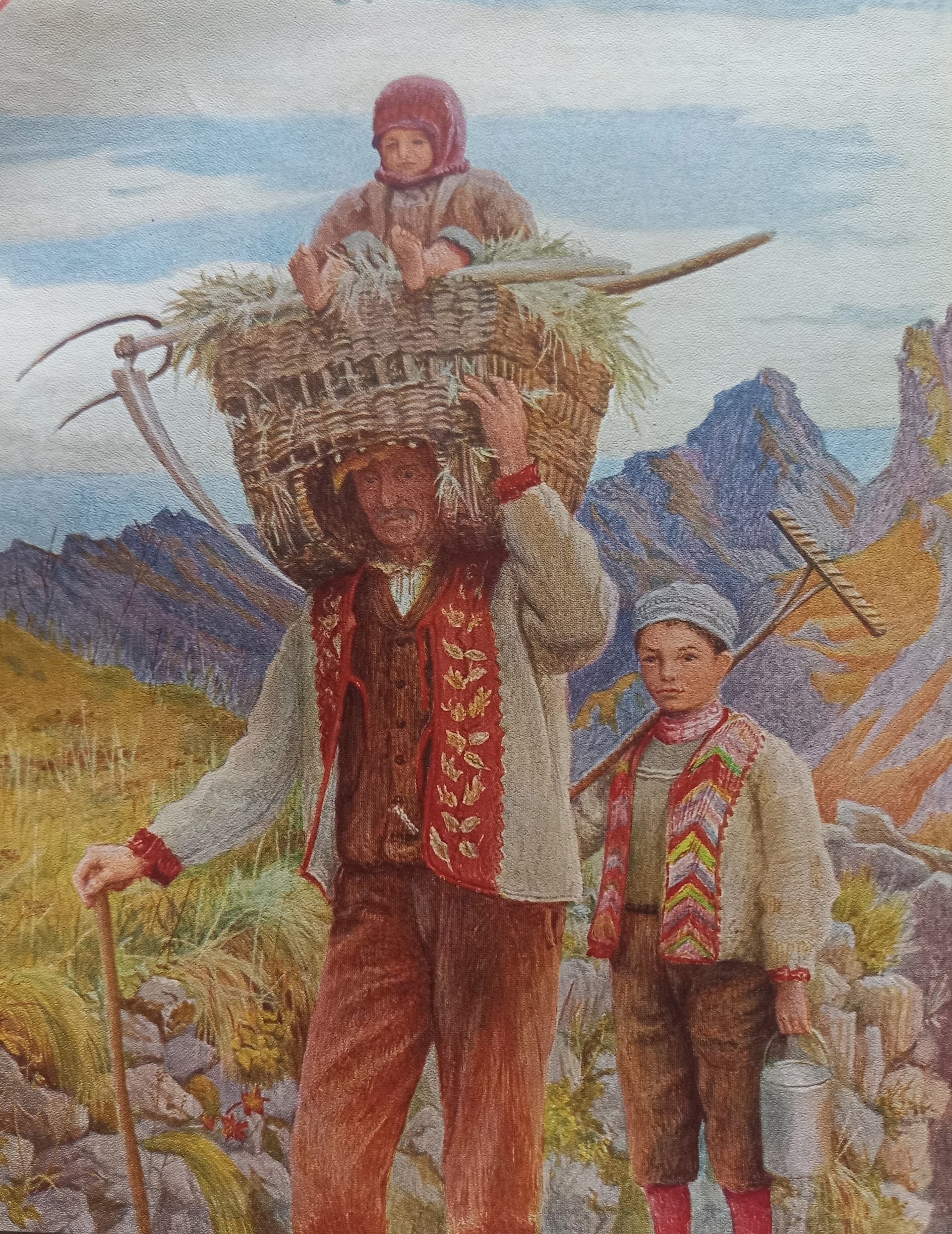

La tavola riprodotta sulla copertina degli Atti raffigura il ritorno dal lavoro di un alpigiano con un figlioletto al seguito e uno più piccolo posto a sedere sul fieno selvatico appena tagliato e sistemato entro una cesta che l’uomo regge sulle spalle. A risaltare sono soprattutto i giacchetti di fioccosa lana lasciata al color naturale e con l’applicazione di bande di tessuto ricamato a motivi vegetali e geometrici.

Tav. XXI. A giornata finita. Balme, da Estella Canziani, «Piemonte», Hoepli, Milano 1917

Il dipinto venne realizzato a Balme, villaggio nelle Valli di Lanzo, dove Estella, in compagnia del padre che spesso l’accompagnava nei suoi viaggi in Italia e l’aiutava nella raccolta delle informazioni etnografiche, soggiornò qualche giorno più del previsto, in quanto, racconta, il «contadino» che si prestò a farle da modello voleva piantare le sue fave, prima che sopraggiungesse la neve.

L’incontro con il modello e le sedute di posa che ne seguirono sono interessanti. La pittrice lavorò en plein air: «Svoltata un’enorme balza, sostammo un istante e d’improvviso dalla folta nebbia sbucò un contadino col suo giacchettino ricamato. Lo fermammo ed attaccato discorso, finii col dirgli che avrei desiderato di fargli il ritratto. Egli mi indicò dove abitava e combinammo che ci saremmo riveduti il giorno dopo alle sette. È il contadino che porta un bimbo, della Tav. XXI. Viveva in una capanna al di sotto di Balme e benché molto occupato nei lavori della campagna, dava a me tutto il tempo che poteva risparmiare. Egli conosceva esattamente dove batteva il sole e mi indicò in un campo un angolo, sottostante ad un dirupo, dove ci avrei potuto lavorare tutto il giorno all’ombra. Egli fece di tutto per aiutarmi, ma io giunsi a ritrarre di lui la sola testa e le mani, perché, pur avendo sul capo un garbin vuoto, non gli era possibile star fermo lungamente senza sentirsi le vertigini. Sono molti i contadini avvezzi senza dar prova di stanchezza a lavorare dal sorgere del sole al tramonto, che vanno sicuri sui sentieri più pericolosi, e si ritrovano male a sedere o solo a stare immoti, non essendovi affatto abituati».

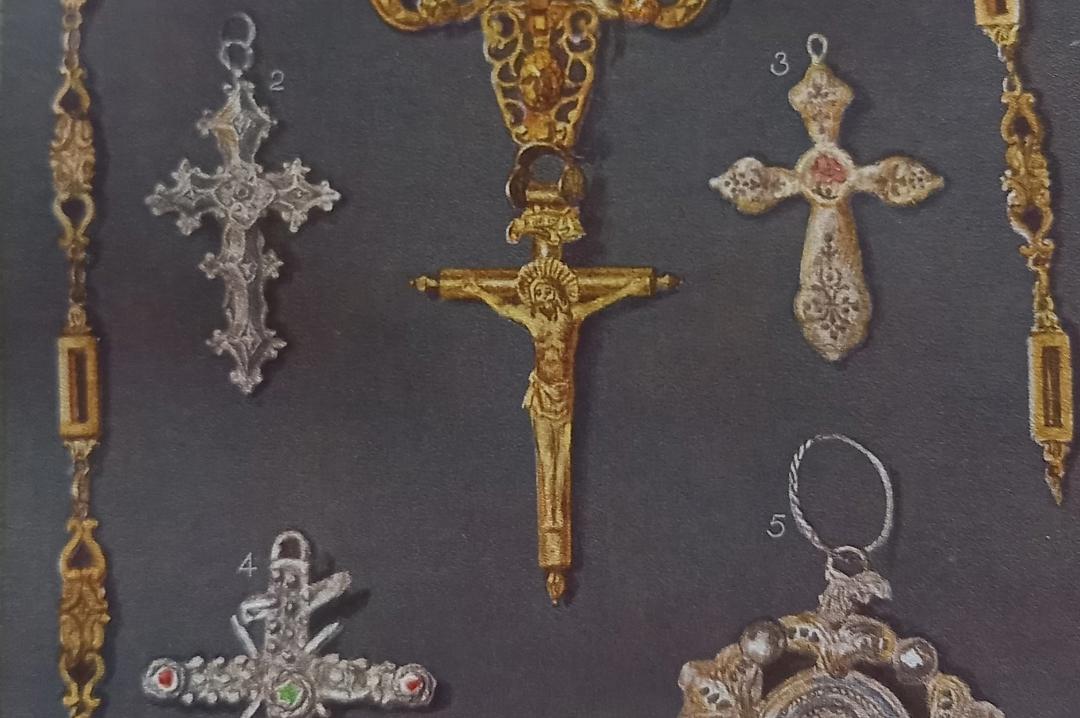

La tavola XXI è fra le poche dedicate al lavoro e al vestiario maschile. La gran parte delle tempere riguardano il pittoresco modo di vestire delle donne e delle bambine: con grande cura Canziani riproduce fogge, tessuti, decori e anche monili (questi ultimi composti come fossero in una vetrinetta), consapevole della velocità con cui avvenivano i mutamenti portati dalla rivoluzione industriale.

A Pragelato, villaggio in Val Chisone, Canziani trovò sistemazione in camere appartenenti al prete con dinanzi un giardino «pieno di borracina, di cavoli ed altri erbaggi». Ogni domenica il parroco la chiamava per l’ora della messa, dicendole che dopo avrebbe «potuto dipingere, perché dipingere è un’arte liberale».

Tav. XIII. Pronti per la messa. Pragelato, da Estella Canziani, «Piemonte», Hoepli, Milano 1917

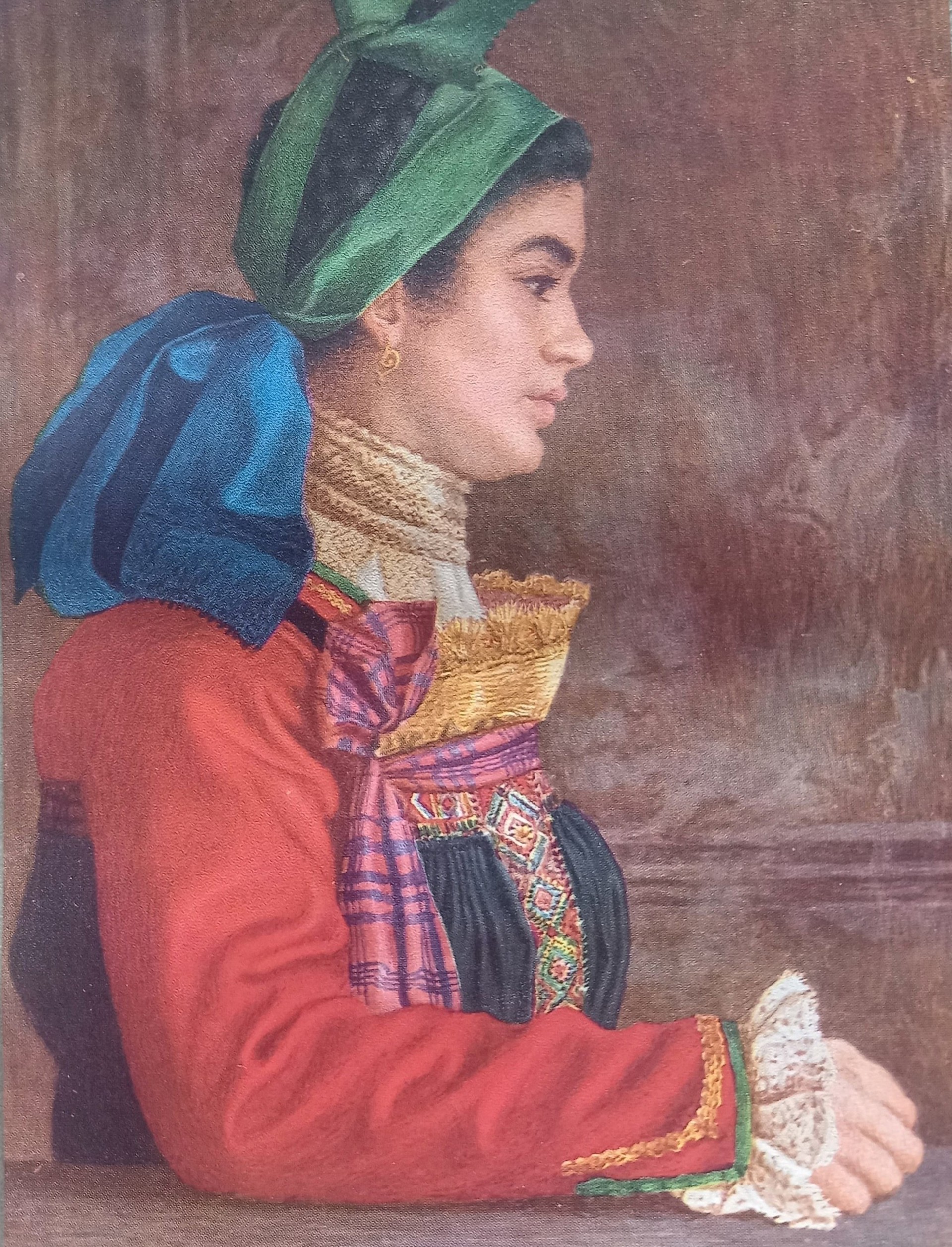

Al modo di vestire degli abitanti di Pragelato Canziani dedicò numerosi dipinti, fra cui «In penitenza» (Tav. XII): una bambina forse troppo vivace, sollevata da terra e fatta sedere sul davanzale della finestra, è con dolcezza ammonita dalla madre. I loro visi ritratti di profilo si sfiorano.

Tav. XII. In penitenza, da Estella Canziani, «Piemonte», Hoepli, Milano 1917

Estella scrive: «Buona parte della popolazione veste degli abiti di grossa lana da lei stessa filata e tessuta, con delle scarpe di pelle di agnello. Le donne portano degli ampi fazzoletti di cotone, di lana, e nei dì di festa anche di seta, piegati sulle spalle in forma di triangolo, e di colori vivaci, come sono quelli dei grembiuli». È quanto osserviamo nel dipinto: un abito rustico e senza colore o color castagna, di produzione locale, ravvivato da due tessuti stampati a fantasie floreali multicolori, di produzione industriale.

Resta la «cuffia a ventaglio» della donna, come è definita dalla pittrice: «Tutte poi le donne, vecchie o giovani, portano una cuffia, con dei ricami, dei nastri, dei merletti ingegnosamente disposti sulla fronte, e dispiegantesi all’indietro, a guisa di ventaglio aperto […]. Fino all’età di dodici anni o quindici anni le fanciulle portano delle berrettine aggiustate sul capo, con delle fettucce di colori vivi, sulla nuca, nella foggia ritratta nella Tav. XII. La cuffia a ventaglio è data loro quando sono cresciute ed esse si mostrano molto orgogliose di averla».

Quanto la riproduzione pittorica sia vicina al reale può essere verificato di persona (le fotografie non servono allo scopo, gli indumenti e gli accessori risultano perlopiù impoveriti) andando a visitare il Museo del Costume e delle Genti Alpine di Pragelato. Inaugurato in una nuova sede nel 2002, espone materiali la cui raccolta iniziò negli anni 1997-1998 per volere della municipalità e della Fondazione G. Guiot Bourg. Fra questi vi sono delle «toque» assegnabili all’inizio del Novecento. Il loro studio ha svelato nuovi aspetti. Per la confezione spesso si utilizzavano ritagli di tessuti operati provenienti da paramenti liturgici dismessi o di cui si erano sostituite delle parti, mentre le passamanerie, prodotte dalle manifatture di Lione, giungevano in valle portate dai venditori ambulanti. Ma l’elemento più insolito la «toque» lo cela al proprio interno. Dovendo ricorrere a materiali reperibili in loco, a dimostrarsi particolarmente adatti furono i vecchi e spessi fogli manoscritti, carte dell’archivio parrocchiale o lettere famigliari non più d’attualità, che, adeguatamente pieghettati, consentivano all’estrosa foggia di reggersi.

In altre località vi sono musei etnografici in cui è possibile confrontare gli abiti tradizionali con la documentazione iconografica prodotta da Estella Canziani. Fra questi Fobello in Valsesia, dove esiste un museo dedicato allo speciale pizzo detto puncetto: in versione multicolore lo vediamo ornare il centro del corpetto del vestito da sposa riprodotto nella Tav. XLII.

Tav. XLII. Vestito da sposa di Fobello, da Estella Canziani, «Piemonte», Hoepli, Milano 1917

La fortuna dei diari di viaggio di Estella Canziani è stata maggiore da noi che nel Regno Unito: a quasi un secolo di distanza dalla loro prima uscita abbiamo una ristampa anastatica di Piemonte con un saggio introduttivo dell’antropologo Piercarlo Grimaldi (Omega Edizioni, 1993). Un volume che compone le due ricerche dell’autrice nelle Alpi, Il mondo alpino di Estella Canziani. Piemonte. Savoia. Valle d’Aosta, a cura di Paul Guichonnet e François Forrais è stato edito da Priuli & Verlucca nel 2005 e infine una piccola casa editrice di Pordenone (Edizioni Storie) ha stampato nel 2003 Piemonte in formato tascabile, ma integrale. Quest’ultimo può divenire un’agile guida per i musei alpini sulle tracce della curiosa viaggiatrice.

Altri articoli dell'autore

In occasione dell’ottavo centenario della morte del santo, nel 2026 il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale, ma le celebrazioni si estenderanno lungo tutto l’anno. Figlio di un mercante di stoffe, Francesco conosceva il valore dei manufatti tessili e il loro potere. E proprio nella raffigurazione del santo, Gentileschi (cui da novembre i Musei Reali di Torino dedicano una mostra) abilissimo nel riprodurre vesti e tessuti, raggiunse uno stile altamente personale e poetico

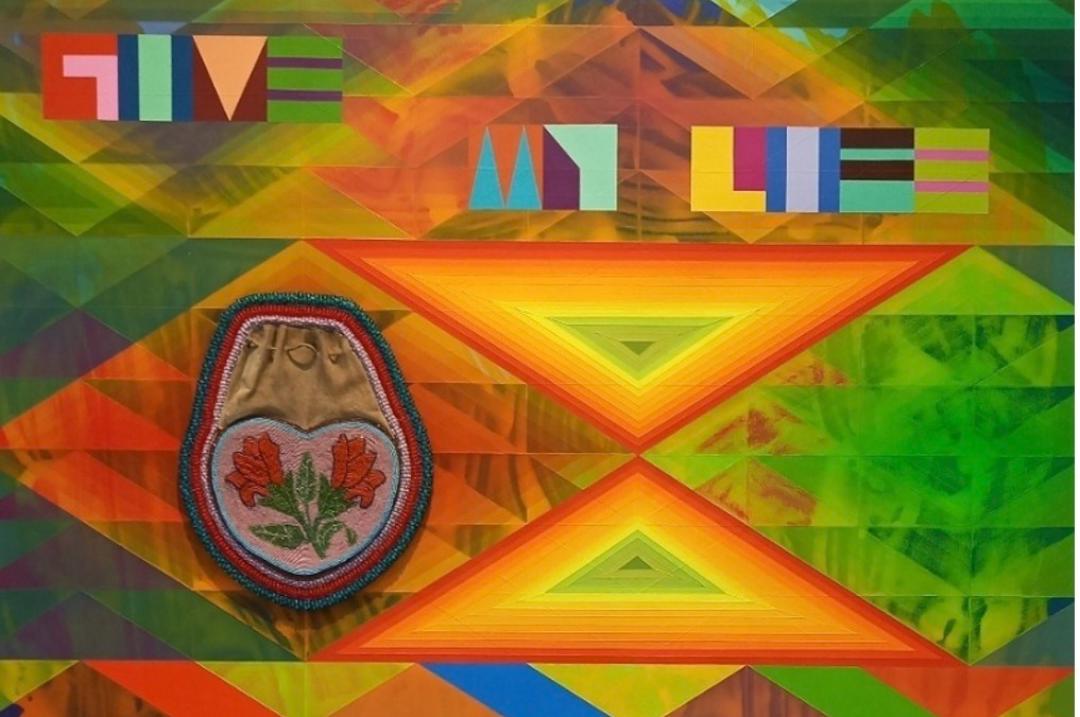

L’artista nativo che ha rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia del 2024, ed è ora protagonista di una mostra all’Ica di Boston, si serve di un personale alfabeto studiato per accordarsi con il proprio linguaggio artistico, così da poter introdurre nell’opera contenuti complessi attraverso citazioni

Nella mostra in corso a Palazzo Barberini la maestria del pittore lombardo è riscontrabile anche nel realismo dei tessuti: Giovanni Battista Bellori testimoniava come l’artista avesse saputo imitare alla perfezione, per mezzo di pigmenti, la tonalità di colore del tessuto del «giubbone giallo» di uno dei tre personaggi raffigurati nel dipinto oggi a Fort Worth

A fine Seicento questo tessuto destinato a re e nobili è diventato l’elemento distintivo dei paramenti di san Grato e sant’Orso. Un restauro pittorico e un rifacimento tessile mettono in nuova luce un patrimonio prezioso