Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Maria Colombo

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Il grande pubblico ha conosciuto Jeffrey Gibson nell’estate del 2024 alla 60ma Biennale di Venezia. Poco più che cinquantenne (è nato in Colorado nel 1972), di discendenza Cherokee e Choctaw, cresciuto oltre che in America in Corea del Sud e Germania, rappresentava gli Stati Uniti con una mostra personale dal titolo, «The space in which to place me» (Lo spazio in cui collocarmi). In passato i nativi erano stati presenti solo nel contesto di un’esposizione collettiva.

La mostra di Gibson, artista multidisciplinare, riuniva nel neoclassico padiglione degli Stati Uniti, ridipinto in rosso acceso, grandi dipinti a geometrie multicolori con inserti di oggetti storici d’artigianato tessile indigeno, monumentali statue-totem con nastri, frange e motivi a perline di vetro (una tecnica di ricamo tradizionale, ma eseguita con l’impeccabilità che caratterizza le creazioni d’alta moda), e ancora stendardi e murales messi a sfondo sulle pareti interne dell’edificio. Completava l’installazione un video, «She Never Dances Alone» (2019, Lei non balla mai da sola), dove i movimenti di danza jingle, al ritmo di musica elettronica, di un’artista ballerina con un abito tintinnante si moltiplicavano producendo un elettrizzante effetto caleidoscopico, omaggio alla forza e al potere salvifico delle donne indigene. Tutto questo componeva un insieme multiforme eppure coerente, di forte valenza estetica e altrettanto forte valore umano. In sintesi, una riflessione sull’identità, l’eredità indigena e la contemporaneità. Va detto che Gibson si avvale di un personale alfabeto di tipo geometrico, studiato per accordarsi con il proprio linguaggio artistico, così da poter introdurre nell’opera stessa contenuti complessi attraverso citazioni (dai documenti storici alle poesie).

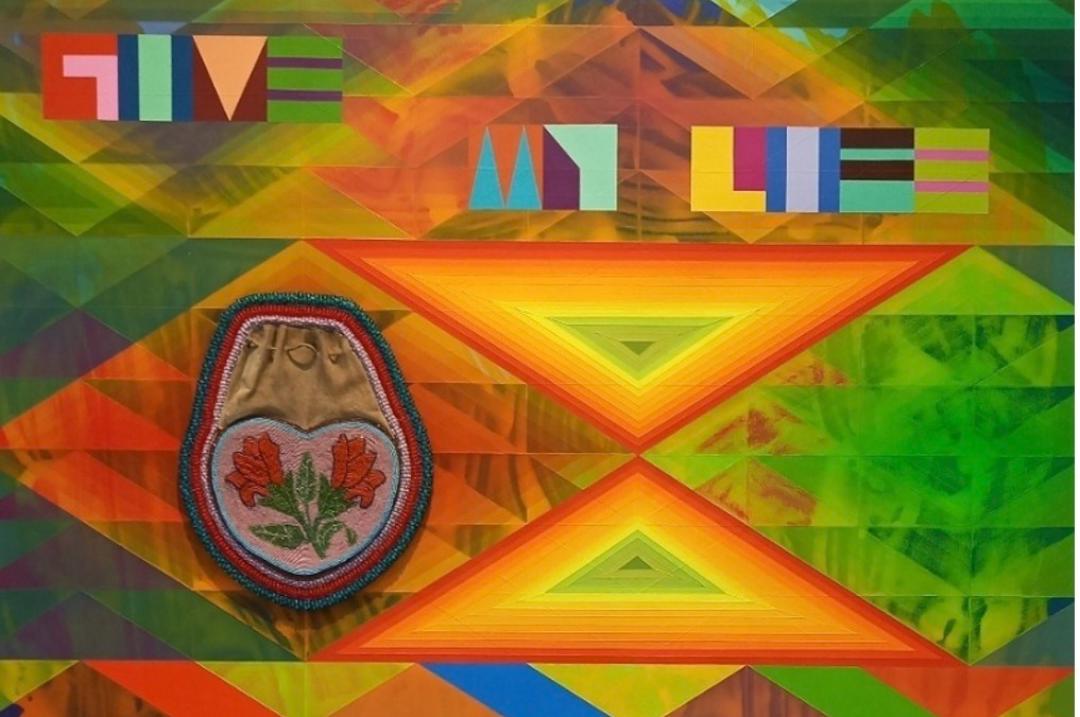

Jeffrey Gibson, «The Great Spirit is in All Things», 2024. Foto Anna Maria Colombo

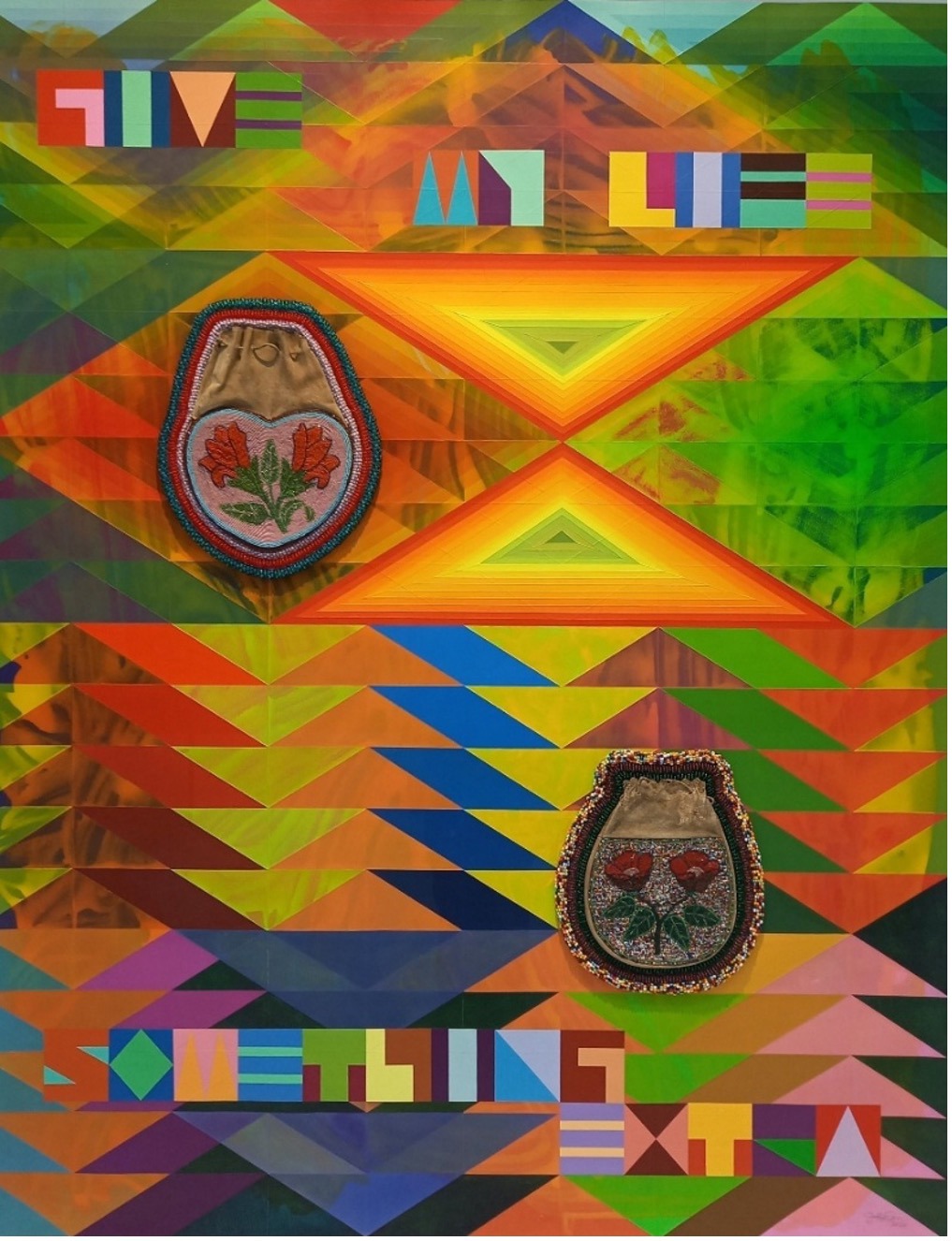

Jeffrey Gibson, «Give My Life Something extra», 2024. Foto Anna Maria Colombo

«The Great Spirit is in All Things» (Il Grande Spirito è in tutte le cose) e «Give My Life Something extra» (Dà alla mia vita qualcosa in più) sono due esempi di opere caratterizzate dall’impiego di manufatti preesistenti, creati dai nativi del Nord America. Una pratica artistica che Gibson ha maturato a partire dalla prima metà degli anni Novanta, quando, mentre seguiva le lezioni alla School of the Art Institute of Chicago (presso cui si laureerà), frequentava come assistente di ricerca il Field Museum. In quel periodo il grande museo di storia naturale iniziava a restituire ai discendenti dei nativi americani resti umani, corredi funerari, oggetti sacri e beni del patrimonio culturale, in ottemperanza al Nagpra (Native American Graves Protection and Repatriation Act), legge federale emanata nel 1990. In questo contesto Gibson fece esperienza della cautela e del riguardo con cui i delegati delle tribù si avvicinavano a oggetti che consideravano carichi di potere. Pur senza attribuire capacità soprannaturali ai manufatti, Gibson tuttavia ne coglie la forza derivante dall’intreccio di storie di cui sono portatori, come afferma anche nel discorso pronunciato in occasione delle laurea honoris causa ricevuta nel 2023 dall’Institute of American Indian Arts (Iaia) di Santa Fe (New Mexico), luogo di nascita dell’arte indigena contemporanea: «Continuo a rimanere stupito quando guardo le cose che i nostri antenati hanno realizzato e come quegli oggetti non solo segnano il tempo in cui sono stati fatti e raccontano le storie della persona o della comunità, ma riflettono anche le decisioni di chi li ha creati riguardo materiali, estetica, funzione e rapporto con il mondo circostante.»

Nelle due opere sopra citate gli oggetti sono, rispettivamente, una cintura o striscia con fiorellini (XXI secolo) e una coppia di sacchetti con mazzolini fioriti (1920-50 ca) entrambi con un ricamo di perline di vetro. Acquistati in mercatini dallo stesso Gibson, questi manufatti di autore ignoto (del Columbia River Plateau / Northern Plains / Western Great Lakes) sono inseriti nel dipinto in modo da poter essere sostituiti nel caso un avente diritto ne faccia richiesta.

Parfleche di artista dell’altipiano, 1880 ca, St. Louis Art Museum, St. Louis, Missouri

In quanto alla superficie pittorica, realizzata con colori acrilici stesi su carta da acquarello ritagliata, quel gioco di astrazioni geometriche e combinazioni cromatiche si ispira alle estetiche tribali. Un esempio sono i decori dei «parfleche», contenitori in pelle conciata la cui realizzazione presso i nativi era prerogativa delle donne, che non disegnavano i loro motivi sulle pelli, ma li dipingevano direttamente seguendo uno schema visualizzato solo mentalmente. Nelle due opere vediamo anche utilizzato il particolare alfabeto messo a punto da Gibson. Le parole scelte dall’artista, che divengono i titoli stessi delle opere, introducono concetti legati alla spiritualità dei nativi. Come la frase «Il grande spirito è in tutte le cose,» che riassume la voce proveniente dal passato di un giovane capo Cayuse.

Sostenuta dalle istituzioni statunitensi, la personale di Jeffrey Gibson alla Biennale comprendeva un’importante iniziativa didattica, un corso nella città lagunare di una settimana indirizzato a un gruppo di studenti dell’Iaia. Per l’occasione il suo presidente, Robert Martin, membro della Nazione Cherokee, così si è pronunciato: «Siamo profondamente onorati di aver preso parte a questo momento storico alla Biennale di Venezia, dove l’opera innovativa di Jeffrey Gibson è stata fonte di ispirazione e di insegnamento per i nostri studenti. Questa straordinaria esperienza esemplifica il potere trasformativo dell’arte indigena e sottolinea l’impegno dell’Iaia nel promuovere la prossima generazione di leader indigeni.»

Arricchita di altre opere, ma immutata nel titolo, la mostra di Gibson durante la scorsa primavera è giunta a The Broad di Los Angeles dove è stata visibile fino al 28 settembre. (Dal 20 ottobre, invece, Gibson terrà la sua prima personale in Francia, intitolata «This is dedicated to the one I love», allestita nella sede parigina della galleria Hauser & Wirth fino al 20 dicembre).

La copertina del volume a cura di Jeffrey Gibson, An Indigenous Present, DelMonico Books/BIG NDN Press, New York 2023

La partecipazione da solista alla Biennale non è il solo sogno che l’artista abbia realizzato. Ve n’è un altro che, inseguito per quasi vent’anni, si è materializzato con la pubblicazione del volume An Indigenous Present (Un presente indigeno). Come spiega Gibson nell’introduzione, è stato: «Il sogno di un dialogo e di una comunità più ampi che comprendessero artisti e curatori nativi americani, un sistema artistico che considerasse il nostro lavoro in base alla nostra identità, alle nostre tradizioni e ai nostri traumi». An Indigenous Present segna l’avvenuto cambio di paradigma. Di grande formato e di quasi 450 pagine è un sontuoso volume illustrato concepito come il contenitore di una mostra nella quale si celebra il lavoro di artisti visivi, musicisti, poeti, scrittori, coreografi, registi, architetti e designer appartenenti alle comunità dei nativi americani, dei nativi dell’Alaska, degli Inuit e delle Prime Nazioni. Il libro, pubblicato dalla newyorkese DelMonico Books, non pretende di essere esaustivo, piuttosto riunisce un folto gruppo multigenerazionale di artisti (oltre 60) che Gibson ammira, con cui ha collaborato e che sono stati fonte di stimolo o di sfida intellettuale, personalità tutte «il cui lavoro offre nuove linee di partenza per l’arte nativa e indigena». Ai fini della realizzazione dell’opera ciascun partecipante ha avuto modo di esporre la propria pratica artistica nel corso d’incontri in remoto, che registrati costituiscono un prezioso archivio.

Wendy Red Star, «Fall», parte della serie «Seasons», 2006, immagine tratta da «An Indigenous Present»

An Indigenous Present è stato d’ispirazione per una mostra che ha il medesimo titolo e che si è appena aperta all’Institute of Contemporary Art di Boston (dal 9 ottobre 2025 all’8 marzo 2026), coorganizzata da Jeffrey Gibson e dalla curatrice indipendente Jenelle Porter. La mostra poi si sposterà al Frist Art Museum di Nashville (26 giugno-27 settembre 2026) e al Frye Art Museum di Seattle (7 novembre 2026-14 febbraio 2027).

Il progressivo riconoscimento degli artisti nativi americani, oggi maggiore di quanto non sia mai stato in passato, ha rischiato di essere compromesso, a cominciare dalla radice, laddove avviene la formazione. Unica scuola superiore dedicata alle arti indigene contemporanee, l’Iaia dipende dai finanziamenti federali per il 75% delle sue spese operative. La proposta di bilancio di Trump per il 2026 conteneva il suggerimento di eliminare completamente i finanziamenti all’Iaia.

Abbiamo visto i suoi entusiasti studenti a Venezia per il corso di approfondimento legato alla personale di Gibson e ci sono giunte le espressioni di giusto orgoglio del suo presidente. Attualmente l’istituto ha 850 studenti iscritti che provengono soprattutto dalle riserve rurali. In mancanza dei fondi verrebbero meno gli alloggi per gli studenti, i servizi di salute mentale, i programmi di borse di studio, e il Museum of Contemporary Native Arts dell’Iaia.

Fortunatamente le cose sono andate in altro modo. Robert Martin, ora presidente emerito (alla guida dell’istituto è subentrata Shelly C. Low, Navajo), in occasione della cerimonia di addio dopo un mandato durato18 anni, svoltasi a fine luglio, ha dato la buona notizia. In una proposta di legge sugli stanziamenti per gli Interni, il Senato ha approvato un finanziamento di poco meno di 13,5 milioni di dollari. «C’è ancora molta strada da fare prima che il Congresso approvi un bilancio completo, ha affermato, ma siamo ottimisti sul fatto che avremo successo e riceveremo supporto ai livelli attuali».

Altri articoli dell'autore

In occasione dell’ottavo centenario della morte del santo, nel 2026 il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale, ma le celebrazioni si estenderanno lungo tutto l’anno. Figlio di un mercante di stoffe, Francesco conosceva il valore dei manufatti tessili e il loro potere. E proprio nella raffigurazione del santo, Gentileschi (cui da novembre i Musei Reali di Torino dedicano una mostra) abilissimo nel riprodurre vesti e tessuti, raggiunse uno stile altamente personale e poetico

Estella Canziani, pittrice e scrittrice italo-britannica, nel 1917 pubblicò un volume in trecento copie dedicato al Piemonte: rieditato di recente può divenire un’agile guida per i musei delle Alpi piemontesi

Nella mostra in corso a Palazzo Barberini la maestria del pittore lombardo è riscontrabile anche nel realismo dei tessuti: Giovanni Battista Bellori testimoniava come l’artista avesse saputo imitare alla perfezione, per mezzo di pigmenti, la tonalità di colore del tessuto del «giubbone giallo» di uno dei tre personaggi raffigurati nel dipinto oggi a Fort Worth

A fine Seicento questo tessuto destinato a re e nobili è diventato l’elemento distintivo dei paramenti di san Grato e sant’Orso. Un restauro pittorico e un rifacimento tessile mettono in nuova luce un patrimonio prezioso