Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Maria Colombo

Leggi i suoi articoliLa raffigurazione conforme al vero dei tessuti è parte integrante del modo di dipingere realistico di Caravaggio (1571-1610). Fra le opere più interessanti dell’artista, in quanto possibili documenti della cultura materiale dell’epoca, troviamo «I bari» (tra i dipinti esposti a Roma, a Palazzo Barberini, nella mostra «Caravaggio 2025», prorogata al 20 luglio). Realizzata sul finire del Cinquecento, la tela è ritenuta fra le meglio conservate del maestro lombardo, fatto sempre importante, ma ancor di più nella nostra prospettiva.

«Finsevi un giovinetto semplice con le carte in mano, è una testa ben ritratta dal vivo in abito oscuro, e di rincontro a lui si volge in profilo un giovine fraudolente, appoggiato con una mano su la tavola del gioco, e con l’altra dietro, si cava una carta falsa dalla cinta, mentre il terzo vicino al giovinetto guarda li punti delle carte, e con tre dita della mano li palesa al compagno, il quale nel piegarsi su il tavolino, espone la spalla al lume in giubbone giallo listato di fasce nere, né finto è il colore nell’imitazione».

A descrivere il dipinto è Giovanni Pietro Bellori (1613-96) nel suo Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, edito a Roma nel 1672. Lo studioso espone la dinamica del raggiro di una coppia di imbroglioni ai danni di un agiato quanto ingenuo giovane, ma al contempo ci fornisce una preziosa informazione non ricavabile dalla sola osservazione del dipinto. Nella parte finale della descrizione, infatti, leggiamo che il baro posto in primo piano e di spalle veste un giubbone il cui colore è proprio lo stesso di un tessuto reale.

Bellori assicura dunque i propri lettori sul fatto che l’artista abbia saputo imitare alla perfezione, per mezzo di pigmenti, la tonalità di colore del tessuto non potendo di certo immaginare che di lì a due secoli il settore delle materie e pratiche tintorie avrebbe conosciuto un drastico mutamento. I coloranti naturali sarebbero stati sostituiti da quelli sintetici; ugualmente il modo di tessere da manuale sarebbe diventato meccanico. Cosicché per noi oggi osservare un tessuto tinto con radice di reseda e zafferano, come con buona probabilità dovette esserlo quello del giubbone vestito dal baro, è un’esperienza rara.

Dell’abbigliamento cinque-seicentesco si è conservato davvero poco. Gli abiti si lasciavano in eredità, si vendevano, si riadattavano e così via, passando dai ceti sociali più alti ai più bassi. È vero che il collezionismo tessile del XIX secolo ci fornisce delle informazioni, ma soprattutto di natura tecnica: le raccolte si compongono perlopiù di ritagli e frammenti spesso impoveriti nella loro originaria cromia e troppo piccoli per contenere l’intero modulo decorativo. Solo nel campo dei paramenti sacri la dispersione in Italia è stata limitata, fatto importantissimo per la conoscenza dei tessuti auroserici prodotti durante l’antico regime. Oltretutto il clero, con la prescrizione controriformistica di attenersi ai soli colori liturgici (verde, rosso, bianco, nero, viola) si avvarrà sino allo scadere del Settecento dei medesimi generi tessili utilizzati dai laici.

Anonimo, disegno dei «Bari», Wantage, Lockinge House, collezione Thomas Lloyd, da Bernard Berenson, «Del Caravaggio, delle sue incongruenze e della sua fama», a cura di L. Vertova, Firenze 1950

Un giubbone di damasco giallo

Il tessuto giallo con cui è confezionato il giubbone è un damasco di seta. Tecnicamente tale genere si imparenta con il raso, il quale notoriamente è il tessuto dalla superficie più lucida. Il suo rovescio all’opposto è opaco. I due effetti lucido/opaco nel damasco si trovano affiancati, con la regola che il primo è destinato al fondo e il secondo al disegno. Va aggiunto che negli esemplari cinque-seicenteschi il disegno si avvantaggia di un piccolo rilievo che diviene all’opposto una leggera depressione. Tale aspetto si deve a più fattori fra cui la tensione a telaio tra i fili d’ordito e la trama (all’incirca, al centimetro: 140 fili d’ordito per 40 inserzioni di trama). Il rilievo di questi manufatti, che è parte della loro bellezza, viene meno, se inavvertitamente lavati.

All’epoca la gran parte dei tessuti per la confezione del vestiario non erano lavabili, solo smacchiabili. Ma il damasco offriva una seconda possibilità: poiché il rovescio è il negativo del dritto, lo si può rivoltare. Le testimonianze di questa pratica nel patrimonio di tessili liturgici sono molto numerose. E, se vediamo bene, lo stesso dipinto la documenta: nel giubbone solo il ritaglio centrale è al dritto. Dunque un indumento composto con porzioni di damasco di seconda mano o più, assemblate con il criterio d’usarne la faccia migliore.

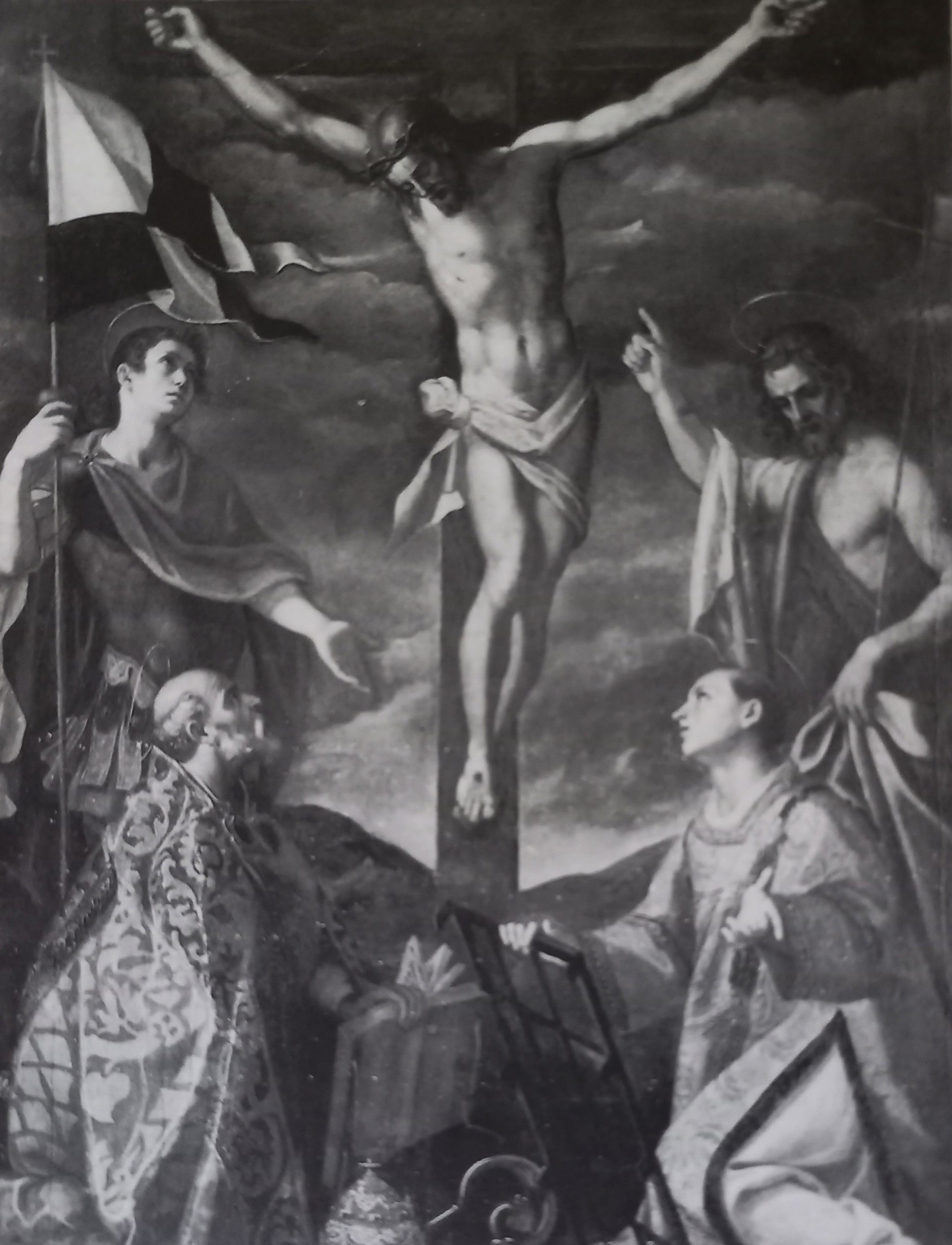

Rimane da capire quale sia il disegno del damasco. Ciò che meglio distinguiamo, osservando la sua raffigurazione pittorica e aiutandoci con il disegno della collezione di Thomas Lloyd, sono degli elementi romboidali identificabili come scaglie di una grande pigna stilizzata. È poco, ma sufficiente per classificare il nostro esemplare fra i damaschi tardocinquecenteschi a grande «pattern». Il loro motivo decorativo resta quello rinascimentale, con maglie ovoidali che fungono da cornice a elementi vegetali, ma viene ingrandito tanto da occupare con una sola maglia l’intera altezza della pezza (da cimosa a cimosa), all’epoca circa 60 centimetri. Questi tessuti, da annoverarsi fra le espressioni del gigantismo manierista, trovavano il loro utilizzo ideale nella confezione delle vesti liturgiche, dove si procedeva giuntando pezze intere e mezze pezze e i tagli erano limitati. In particolare il piviale con l’ampiezza del suo manto valorizzava il disegno del damasco. Quello dipinto dall’anonimo pittore attivo all’inizio del Seicento nella Versilia medicea è di colore rosso.

Anonimo pittore, «Crocifissione con i santi Ansano, Marcellino papa, Lorenzo e Giovanni Battista», Chiesa dei Santi Lorenzo e Barbara, Seravezza (Lu)

Altri articoli dell'autore

In occasione dell’ottavo centenario della morte del santo, nel 2026 il 4 ottobre tornerà a essere festa nazionale, ma le celebrazioni si estenderanno lungo tutto l’anno. Figlio di un mercante di stoffe, Francesco conosceva il valore dei manufatti tessili e il loro potere. E proprio nella raffigurazione del santo, Gentileschi (cui da novembre i Musei Reali di Torino dedicano una mostra) abilissimo nel riprodurre vesti e tessuti, raggiunse uno stile altamente personale e poetico

L’artista nativo che ha rappresentato gli Stati Uniti alla Biennale di Venezia del 2024, ed è ora protagonista di una mostra all’Ica di Boston, si serve di un personale alfabeto studiato per accordarsi con il proprio linguaggio artistico, così da poter introdurre nell’opera contenuti complessi attraverso citazioni

Estella Canziani, pittrice e scrittrice italo-britannica, nel 1917 pubblicò un volume in trecento copie dedicato al Piemonte: rieditato di recente può divenire un’agile guida per i musei delle Alpi piemontesi

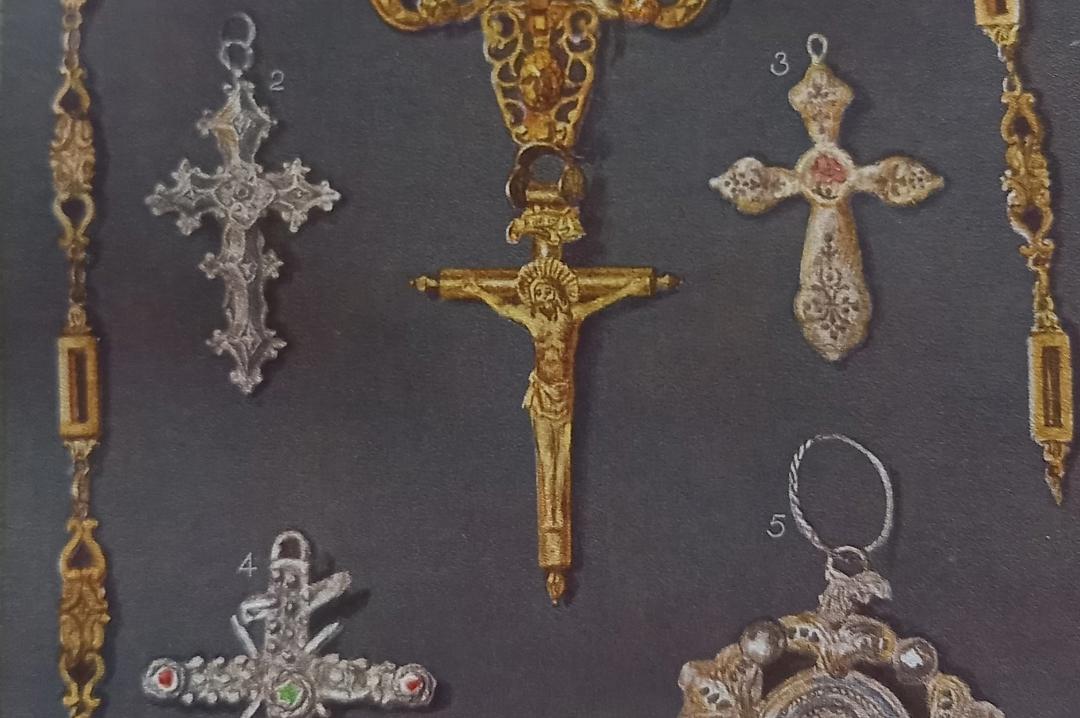

A fine Seicento questo tessuto destinato a re e nobili è diventato l’elemento distintivo dei paramenti di san Grato e sant’Orso. Un restauro pittorico e un rifacimento tessile mettono in nuova luce un patrimonio prezioso