Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gloria Gatti

Leggi i suoi articoliIl Tribunale di Cagliari, in via cautelare, ha inibito alla fondazione Stazione dell’arte, costituita dalla stessa Maria Lai (1919-2013) per la «valorizzazione dell’opera e divulgazione e approfondimento del suo messaggio artistico e umano» a cui lei stessa aveva donato diverse sue opere, di riprodurne le immagini (ordinanze 19 gennaio 2021 e 24 marzo 2021) in quanto esclusiva spettante all’erede dell’artista, Maria Sofia Pisu.

E questo in ragione dell’art. 109 Lda, che prevede che «la cessione di uno o più esemplari dell’opera non importa, salvo patto contrario, la trasmissione dei diritti di utilizzazione». La battaglia tra l’eredità spirituale e quella legale si è giocata sul campo del diritto d’autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) che, anche in questo caso, ha mostrato tutta la sua anzianità di servizio e la sua inadeguatezza a regolare una società radicalmente trasformata dalla tecnologia.

Se nel 1941 la cultura non si nutriva d’immagini, ora per la valorizzazione del patrimonio comune, quale quello di una fondazione privata, le immagini sono dei commons. Per questo il 5 maggio 2020 la Commissione Cultura della Camera ha impegnato il Governo «a valutare l’opportunità di adottare iniziative volte a favorire, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore, la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali pubblici, compresi quelli visibili dalla pubblica via».

La tutela dell’art. 119 Lda già si scontrava con l’art. 832 c.c. che prevede che «il proprietario di un bene può goderne e disporne in modo pieno ed esclusivo: può usarlo, anche al fine di trarne un’utilità economica». La giurisprudenza ha più volte cercato un bilanciamento, riconoscendo al proprietario il diritto allo sfruttamento economico dell’immagine di un oggetto di design, una barca da regata (Cass. Civ. 11 agosto 2009, n. 18.218) e ha ritenuto «lecita la riproduzione di un bene archeologico, ove l’opera realizzata si ispiri solo parzialmente all’aspetto reale del bene tutelato, essendo frutto di autonoma attività creativa da parte dell’autore» (Cass. Civ. 23 aprile 2013, n. 9.757).

Christie’s, nel dubbio, quando ha venduto all’asta Stan il T-Rex da 30 milioni di dollari nel settembre del 2020, si è ben preoccupata di specificare nelle conditions of sale che all’acquirente non era ceduto il diritto di realizzare riproduzioni tridimensionali del dinosauro o di vendere prodotti derivati come merchandising online.

In materia di opera d’arte, invece, la Corte d’Appello di Venezia, il 25 marzo 1955, nella nota causa che vide scontrarsi Giorgio de Chirico contro la Biennale di Venezia, aveva stabilito che «all’autore non spetta un diritto esclusivo di esposizione sopravvivente all’alienazione dell’opera; pertanto, l’acquirente di un’opera figurativa può esporla in mostre d’arte senza il consenso dell’autore» e il principio è stato ripreso dalla Cgue, che ha stabilito che non esiste un diritto esclusivo di esposizione dell’opera in capo all’autore o ai suoi aventi causa (C-456/06, Peek & Cloppenburg KG c. Cassina SpA).

Se nel 1955 non negare al proprietario il diritto di esposizione bastava per non comprimere i suoi diritti e permettere agli autori di essere valorizzati in Biennali, e mostre varie, anche a dispetto dei loro eredi, oggi nell’epoca della digitalizzazione poter esporre non basta, serve anche poter riprodurre, e nessuno ha mai pensato di contestare il diritto del collezionista di far riprodurre l’opera di sua proprietà in un catalogo d’asta e neppure di scomodare gli eredi per ottenere il loro permesso per riprodurre le opere oggetto di prestito per una mostra.

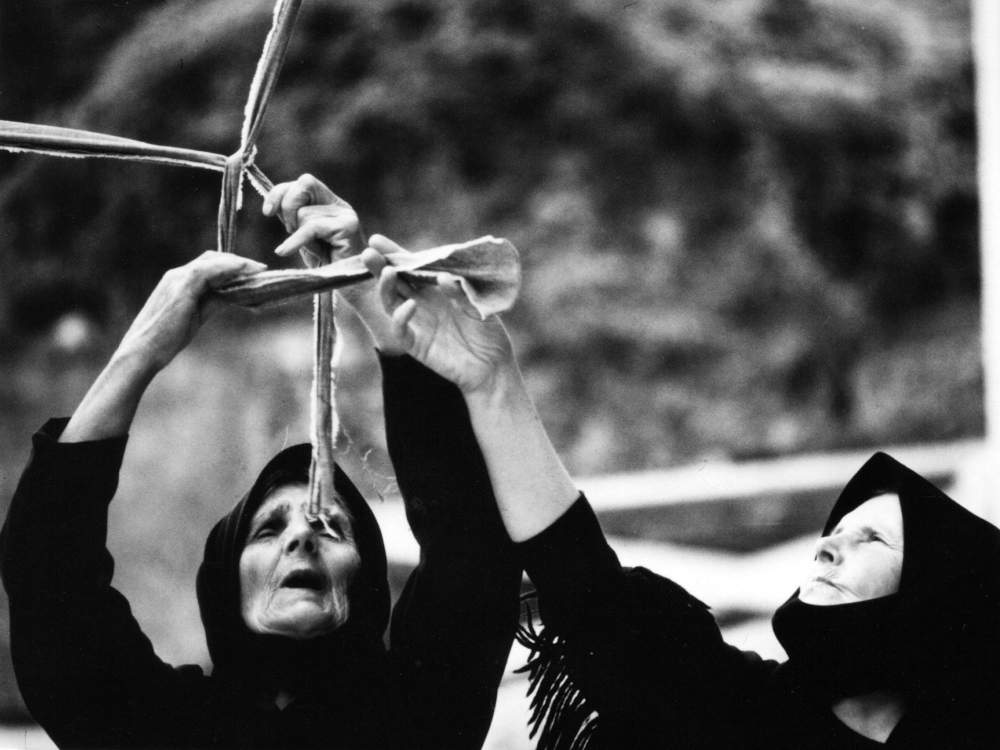

Oggi esporre non basta, soprattutto a un museo di Ulassai che non è esattamente Times Square ma è arrivato alla Biennale nel 2017 grazie all’amore di Maria Lai, che ha legato se stessa e le case del paese alla montagna coi suoi grovigli di fili tessuti, trasformando un luogo sperduto in museo a cielo aperto che, però, per lei era il centro del mondo e il suo testamento spirituale. E l’eredità spirituale di un artista vale anche più della sua eredità materiale e il diritto d’autore non dovrebbe essere usato come un antagonista per impedire la democratizzazione della cultura.

Maria Lai, un'immagine da «Legarsi alla montagna», 1981

Altri articoli dell'autore

Nella trasmissione «Report» il caso di un’opera scomparsa in provincia di Torino: ma è veramente la stessa della Collezione Cavallini Sgarbi, attribuita a Rutilio Manetti?

Venduta al Führer nel 1938 dal principe Lancellotti, riportata in Italia da Rodolfo Siviero nel dopoguerra, la statua romana in marmo è di nuovo al centro di una querelle tra Italia e Germania. E nessuno chiarisce il mistero che ha permesso di trasformare un bene privato in un bene pubblico

Una sentenza del Consiglio di Stato dà lo spunto per un parallelo tra il nostro ordinamento e la normativa in materia di beni culturali al di là delle Alpi

Se in mostra c’è un falso, vero o presunto, la colpa è loro. In un caso, poi, le opere esposte erano addirittura fotocopie