Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gianfranco Ferroni

Leggi i suoi articoliGiorgio de Chirico era figlio di un ingegnere ferroviario, e nella mostra «Le ferrovie d’Italia (1861-2025). Dall’unità nazionale alle sfide del futuro» questo particolare viene sottolineato. Perché se tanti film vantano scene memorabili grazie al racconto di quanto accade nei vagoni dei treni, i pittori e gli scultori sono stati conquistati per primi dal fascino della modernità del trasporto su ferro. Da Fergola a Verrelli, passando per De Nittis, Boccioni e de Chirico, i quadri esaltano l’attrazione per il mezzo destinato a cambiare il volto dei paesaggi italiani. Così come nel mondo della scultura. Ecco Boggio e Mattiacci. E poi le fotografie di Battaglia, Berengo Gardin, Abate, Basilico, Scianna e Jodice. I caroselli pubblicitari di Pascali, i video di performance di John Cage e di Sissi, i collage di Paolini, le installazioni di Kounellis e Lelario. Nella visita in anteprima, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è soffermato ad ammirare numerose opere.

Appare in tutta la sua trascinante eleganza, del 1926, lo straordinario «Treno notturno in corsa» di Pippo Rizzo, il futurista siciliano celebrato due anni fa dalla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, pittore e soprattutto infaticabile promotore culturale. Arriva il disegno di Angiolo Mazzoni per il progetto della stazione ferroviaria principale a Roma Termini. La «Locomotiva con tender rosso» di Pino Pascali. Uno «Studio di illustrazione per Vogue (in attesa del treno)» di Fortunato Depero. Un carboncino di Mario Sironi che immortala un paesaggio urbano. Rapisce, come sempre, la capacità divinatoria, in tema di architettura, di Antonio Sant’Elia, con una «Stazione d’aerei e treni con funicolari e ascensori su tre piani stradali» datata 1914. Il percorso è lungo, e l’allestimento permette di apprezzare autentici gioielli artistici e opere solo apparentemente minori, trasportate al Vittoriano grazie al tema del treno. E ogni movimento ha tratto ispirazione dal mondo ferroviario, cercando e trovando argomenti e narrazioni identitarie. C’è anche, a Palazzo Venezia, per merito della Fondazione Fs - Museo Nazionale di Pietrarsa, la riproduzione in scala del treno «Settebello», composto da sette carrozze, dove gli interni erano stati progettati da Gio Ponti e Giulio Minoletti.

Edith Gabrielli, direttrice generale di Vive-Vittoriano e Palazzo Venezia, e curatrice della mostra, evidenzia che in questo modo si «racconta il ruolo decisivo delle ferrovie nel processo di unificazione nazionale», e per questo ha «voluto un progetto interdisciplinare che, partendo da un rigoroso impianto storico, restituisse la complessità del tema attraverso la forza significante delle nuove tecnologie e delle arti, sia visuali che letterarie. A questo servono in mostra i quadri e le sculture di De Nittis, Boccioni, de Chirico, Mattiacci, Kounellis, Paolini e Padroni, le fotografie di Berengo Gardin, Battaglia e Jodice, i film e i video di Visconti, Fellini e Cage, o le installazioni con testi poetici e letterari di Carducci, Pirandello e Starnone».

Per Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Fs, «la storia delle Ferrovie dello Stato Italiane è la storia di un Paese che non ha mai smesso di mettersi in movimento», accompagnando «la crescita dell’Italia, unendo territori, persone e comunità, e contribuendo a costruire un modello di mobilità sempre più moderno e sostenibile». E «la mostra al Vittoriano racconta questa evoluzione, ma soprattutto testimonia l’impegno di un Gruppo che guarda al futuro, continuando a essere motore di progresso, innovazione e coesione per l’intero Paese».

L’esposizione, che si avvale di un comitato scientifico formato da Francesco Benigno, Lorenzo Canova, Andrea Giuntini e Stefano Maggi, accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale, organizzata insieme alle Ferrovie dello Stato Italiane che quest'anno celebrano centoventi anni di attività, sarà visibile fino all’11 gennaio 2026.

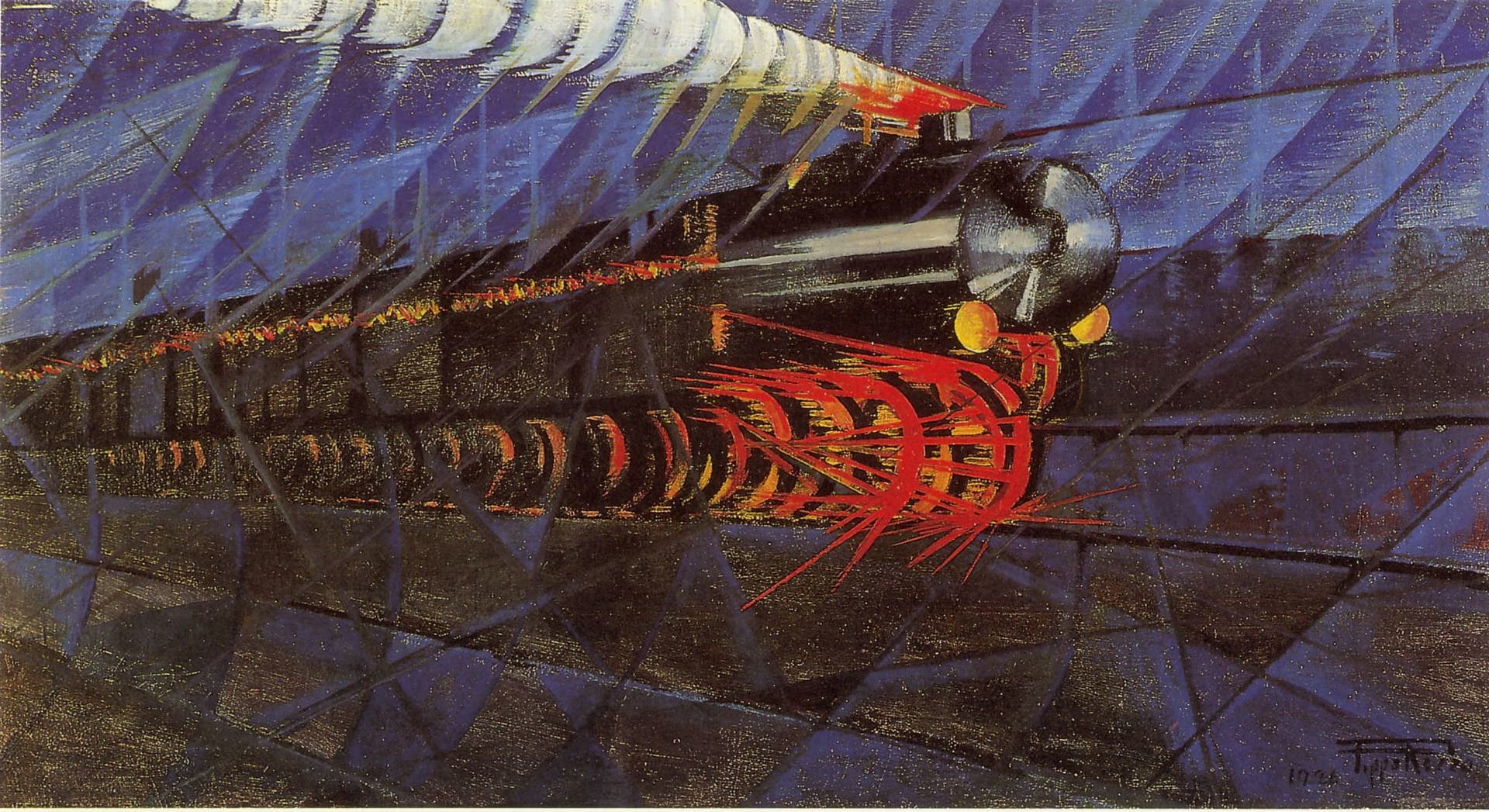

Anselmo Bucci, «L’addio», 1917, collezione privata. Courtesy Matteo Maria Mapelli arte contemporanea, Monza

Pippo Rizzo, «Treno notturno in corsa», 1926, collezione privata. Courtesy Archivio Pippo Rizzo, Palermo