Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Anna Maria Colombo

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Sono davvero molte quest’anno alla 60. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, «Stranieri Ovunque - Foreigners Everywhere» (fino al 24 novembre), le opere tessili o quelle comprendenti materiali e oggetti di natura tessile. Si direbbe che il tema scelto dal suo curatore, il brasiliano Adriano Pedrosa, sviluppato da artisti, mai come prima in così larga misura, provenienti dall’Africa, dall’Asia, dal mondo arabo e dall’America Latina, abbia avuto come esito coerente quello di portare in primo piano un linguaggio espressivo che l’Occidente fatica a non considerare secondario. La Mostra Internazionale si compone di un «Nucleo Contemporaneo» e di un «Nucleo Storico». La maggiore concentrazione di fiber art si trova nel primo, tuttavia anche nel secondo, che guarda al ’900 esplorando il Modernismo nel Sud del mondo, non mancano personalità attratte dalla sperimentazione con gli intrecci tessili.

In quanto ai Padiglioni nazionali, vi è una minore presenza di opere tessili integrali e si nota la pratica comune a molti artisti d’includere nelle loro creazioni filati, tessuti in pezza, passamanerie, abiti e accessori. Infine, fra gli Eventi collaterali, almeno due mostre interessano: «Cosmic Garden» nel Salone Verde - Art & Social Club di Venezia e «Per non perdere il filo. Karine N’guyen Van Tham - Parul Thacker» nel Palazzo Vendramin Grimani. Nel complesso, dunque, un ricco e quantomai variegato insieme di opere, che necessariamente si descriverà solo in piccola parte attingendo al «Nucleo Contemporaneo», con un’eccezione (Padiglione dell’Arabia). Cinque opere che esplorano la condizione di straniero e la difficile identità che ne consegue.

«Refugee Astronaut VIII» (2024) di Yinka Shonibare

Un eccentrico visitatore, gravato dal modo in cui veste e dal suo carico, ci precede nel varcare la soglia della Mostra Internazionale. È l’opera dell’artista britannico-nigeriano Yinka Shonibare. Sostituita la testa da un casco globulare nero, il manichino porta una tuta spaziale confezionata con tessuti di cotone stampati a decori multicolori, del tipo «africano», e sulle spalle ha una rete colma di oggetti vari, antiquati, una lanterna a petrolio da minatore, delle padelle, un cestino di vimini, una latta verde e altro. «Refugee Astronaut VIII» è parte di una serie iniziata dall’artista nel 2015 e il suo messaggio, seppure svolto in tono giocoso, ci giunge chiaro. Terminato il sogno di conquistare anche lo spazio, l’uomo si trova ad affrontare con l’inadeguata attrezzatura che gli resta lo stato di crisi profonda in cui è precipitato il solo mondo di cui dispone. Tale riflessione sull’attuale condizione umana ne sottende un’altra riguardante l’identità culturale. La quale, nel linguaggio artistico di Shonibare, sin dall’inizio della sua attività, che risale agli anni Novanta, è simboleggiata da quel genere tessile (cotone stampato a cera olandese o wax-print) qui impiegato per l’attrezzatura spaziale. Comunemente ritenuto un prodotto tipico africano, e nei marchi più prestigiosi prerogativa delle sue élite, è invece un tessuto dalla geografia complessa. Nato all’inizio dell’Ottocento, per iniziativa inglese e olandese, come replica industriale dell’indonesiano batik, verrà poi commercializzato nell’Africa occidentale dove il suo repertorio decorativo si arricchirà di disegni e colori suggeriti localmente. Artista impegnato per la tutela dei diritti umani, Yinka Shonibare ci indica che la conoscenza dei fatti e la loro memoria sono un potente antidoto contro l’identità concepita come un monolite.

«Orbital Mechanics» (2024) di Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic

Antonio Jose Guzman & Iva Jankovic, panamense lui, del nord della Serbia lei, entrambi trasferitisi nei Paesi Bassi, sono gli autori di «Orbital Mechanics». Un’ intelaiatura metallica a più piani consente l’appensione di una varietà di teli di cotone con motivi geometrici astratti bicromatici, blu e bianchi. I pattern, sviluppati dai due artisti nel loro studio di Amsterdam, sono stati trasposti sul supporto tessile tramite la tecnica della stampa con blocchi di legno, conosciuta come ajrak, utilizzando come materia colorante l’indaco. Ciò è avvenuto presso il laboratorio di Sufiyan Katri, nel villaggio di Ajrakhpurn, nell’India settentrionale. La comunità che vi abita ha ripreso la propria antica e sapiente attività tessile, interrotta dal terribile terremoto che nel 2001 devastò il Gujrat, grazie anche a una rete di aiuti internazionali. Come un insieme di stendardi modernisti creati a partire da un unico tema, l’opera del duo Guzman-Jankovic affronta la storia del colonialismo e della conseguente ibridazione fra i popoli: i decori geometrici dei teli intendono essere dei modelli astratti di sequenze di DNA interculturali. Ugualmente il colore indaco è connesso al colonialismo. Il colore, ci insegna Michel Pastoureau, è un oggetto storico a pieno diritto. In Europa per tingere di blu si impiegava il guado ma, a cominciare dalla fine del Medioevo, l’esotico indaco, capace di conferire ai tessuti un colore di gran lunga più intenso e stabile, progressivamente lo sostituirà. In seguito, dalla prima metà del Seicento, saranno le compagnie marittime, sia dell’Inghilterra sia delle Province Unite, a impegnarsi in modo massiccio nel suo commercio. Superiore per qualità a quello asiatico, la produzione dell’indaco nel Nuovo Mondo si fondava in larga misura sul lavoro degli schiavi, fatto che lo rendeva molto conveniente, malgrado i costi della traversata oceanica.

«Come, Let Me Heal Your Wounds. Let Me Mend Your Broken Bones» (2024) di Dana Awartani

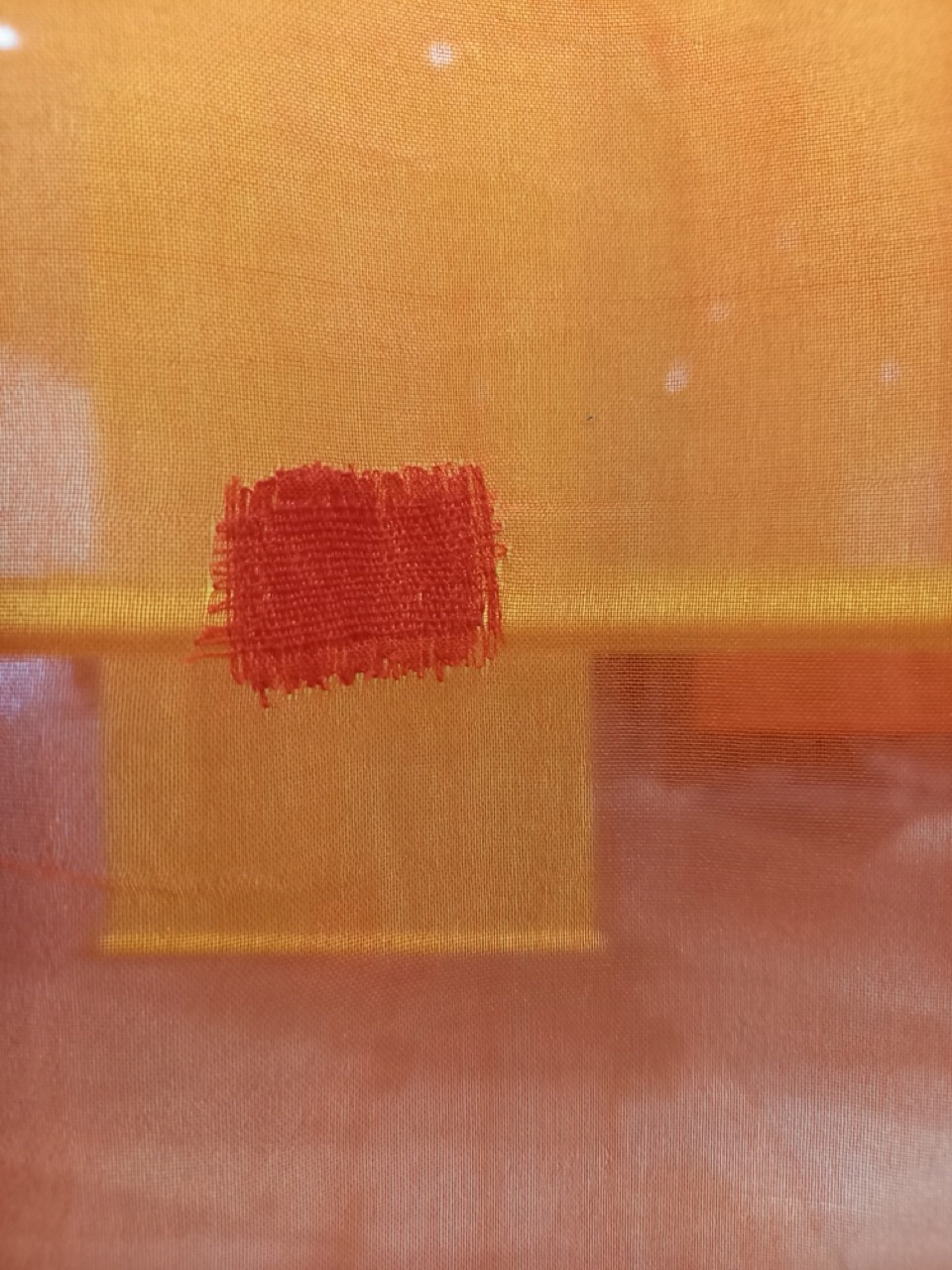

Dettaglio di «Come, Let Me Heal Your Wounds. Let Me Mend Your Broken Bones» (2024) di Dana Awartani

La giovane artista saudita di origine palestinese Dana Awartani affida il proprio messaggio a diafani veli di seta dai colori caldi, giallo-arancio. Tesi su coppie di bastoni così da formare dei pannelli verticali e orizzontali pendenti dal soffitto, creano un vibrante gioco geometrico di sovrapposizioni. Ma occorre avvicinarsi per notare la presenza di piccole inserzioni in filo di cotone, tono su tono: sono dei minuscoli «rammendi» distribuiti sull’intera superficie dei tessuti. Quest’opera così leggera e luminosa ha un titolo amorevole e pietoso, nondimeno crudo, «Come, Let Me Heal Your Wounds. Let Me Mend Your Broken Bones» (Vieni, lasciami curare le tue ferite. Lascia che ripari le tue ossa rotte). I rammendi sono stati eseguiti dall’artista per rimediare a strappi e buchi da lei stessa intenzionalmente arrecati al tessuto seguendo una mappa: ognuno di essi corrisponde a un sito archeologico o storico artistico del mondo arabo distrutto da guerre o atti di terrorismo, annientamenti della memoria e dell’identità. La pratica del rammendo, antica quanto lenta e accurata, il cui scopo è quello di porre rimedio alle lacerazioni o al logorio del tessuto, diventa metafora di una possibile guarigione. L’interesse di Dana per i tessili è parte di un ampio progetto atto a far rivivere e reinventare le forme tradizionali del fare artistico, così d’arrestarne la scomparsa, cercando la collaborazione di artigiani di tutto il mondo. I tessuti di seta impiegati sono stati fabbricati in Kerala per mezzo di telai manuali e tinti per mezzo di coloranti naturali, erbe e spezie con poteri anche medicamentosi, come nelle antiche pratiche dell’Asia meridionale e del mondo arabo.

«Shifting Sands: A Battle Song» (2024) di Manal AlDowayan

Dettaglio di «Shifting Sands: A Battle Song» (2024) di Manal AlDowayan

Se Dana Awartani usa il tessuto nella sua forma più diafana, all’opposto Manal AlDowayan nell’istallazione «Shifting Sands: A Battle Song», il cui titolo è stato reso in italiano «Sussurra il deserto e si leva la voce», gli conferisce l’apparenza di un minerale. Nata nel 1973 a Dhahran, è l’artista che rappresenta l’Arabia Saudita nel Padiglione nazionale. Va detto che nella sezione delle partecipazioni nazionali sono i singoli Paesi a scegliere in modo autonomo il tema e gli artisti, non il curatore in carica. AlDowayan occupa l’intero spazio a disposizione per creare un ambiente capace di suscitare nel visitatore la sensazione di trovarsi in un deserto, tra i profili ondulati e mobili delle dune. Tale effetto è ottenuto attraverso elementi che s’ispirano alla rosa del deserto, un aggregato di cristalli che si crea sotto la sabbia e che nella forma ricorda la disposizione dei petali nel fiore. Ingigantendo le sue dimensioni, evidenziando in nero i contorni e anche separando i petali, affinché possano scendere dal soffitto appesi a robuste corde, prende vita il paesaggio voluto. Queste «sculture», e qui sta l’aspetto straordinario dell’opera, perlomeno dal punto di vista tecnico, sono dei manufatti tessili realizzati con una fibra preziosa, la seta tussah che in quanto prodotta da bachi selvatici è molto lucente, oltre che irregolare. Le pezze seriche sono poi unite lasciando a vista le cimose e quindi imbottite al fine di ottenere la tridimensionalità. Le rose del deserto create dall’artista sono natura e storia: al centro dell’opera la superficie tessile dei petali accoglie, serigrafati, i disegni e le parole delle donne saudite raccolti durante laboratori partecipativi, mentre i petali intorno riportano parole prese da titoli di giornali. «Sono termini che vogliono definire le donne saudite, catturarne la personalità. Sono opinioni intransigenti divenute fatti», scrive Maya El Khallche, curatrice insieme a Jessica Cerasi dell’installazione. Sin dagli esordi, utilizzando mezzi espressivi differenti, AlDowayan ha voluto parlare dell’esperienza delle donne saudite, in un tempo di grandi e velocissimi cambiamenti. L’opera si compone anche di suoni, fra cui la registrazione del «canto delle dune», un fenomeno naturale che l’aveva molto colpita prima ancora che iniziasse la carriera artistica. Al soffio del vento o per il calpestio, le dune cantano: come il paesaggio, le donne si adattano e cambiano.

«If the olive tree knew» (2024) di Nour Jaouda

Dettaglio di «If the olive tree knew» (2024) di Nour Jaouda

Hanno titoli poetici, ispirati ai versi del palestinese Mahmoud Darwih, le tre opere della giovanissima artista libanese Nour Jaouda che vive al Cairo e a Londra: «Silent dust» (Polvere silenziosa), «If the olive tree knew» (Se lo sapesse l’albero d’ulivo) e «Roots in the sky» (Radici nel cielo). Sono pannelli a muro di grandi dimensioni, 2,50x3 metri, tesi per mezzo di elementi d’acciaio e composti dall’assemblaggio, sovrapposizione e piegatura di ritagli perlopiù di saie di cotone dalle forme irregolari, fermati da cuciture i cui fili a tratti pendono. I tessuti sono tinti a mano con sostanze di origine vegetale dalla stessa artista, colori non uniformi, mobili, che si accostano l’un l’altro perfettamente, come fra le foglie e i frutti degli alberi di fico della nonna dell’artista, a Bengasi. I materiali tessili con la loro stratificazione rimandano alle vicende umane e alla loro memoria, probabilmente dolorosa per l’autrice. Scrive la storica dell’arte Jessica Gerschultz: «Sia che evochino lo sradicamento o il rimpianto del sé, i tessuti di Jaouda trasmettono la fluidità dell’identità e una condizione in costante divenire».