Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giovanni Pellinghelli del Monticello

Leggi i suoi articoli«Bartolomeo Cesi (1556-1629). Pittura di silenzio nell’età dei Carracci», dal 22 novembre al 22 febbraio 2026 nel Museo Civico Medioevale, curata dall’indiscussa autorità di Vera Fortunati per i bolognesi Musei Civici d’Arte Antica, Arcidiocesi, Musei Nazionali e Alma Mater Studiorum, è la prima mostra a celebrare questa locale eccellenza di Cinque e Seicento.

Autore d’intense tele religiose per la penombra silenziosa di chiese e conventi, Bartolomeo Cesi operò in antinomia ai coevi Agostino, Ludovico e Annibale Carracci, dai quali si distinse per l’autonomo linguaggio di figure sì algide e ieratiche ma vivide e intense di contrasto fra colori squillanti e immoti asettici paesaggi. Se in Cesi (pittore d’armoniosa cultura figurativa fra difformi influenze: Raffaello, Correggio, i Carracci e pure Scipione Pulzone, Zuccari e Barocci) la critica antica vide l’anello fra Maniera e Carracci, declinando Cesi i caratteri desueti quanto gli innovativi, il ’900 ne definì il ruolo di pittore della Controriforma che, più di tutti a Bologna, realizzò d’istinto l’arte cristiana dell’estetica tridentina, redatta dall’altrettanto bolognese cardinale Gabriele Paleotti (1522-97).

Con 36 opere (dipinti, pale d’altare e disegni), la mostra tanto si concentra su Cesi unico dialogante con le novità carraccesche, quanto ne indaga l’evoluzione stilistica d’esclusivo rigore espressivo e compositivo fra retaggi di Manierismo e oculate adesioni al Naturalismo. Educato adolescente nella Maniera bolognese da Giovan Francesco Bezzi il Nosadella (1530-71), dopo le incursioni verso Federico Barocci e l’esperienza romana del 1591, a Bologna Cesi esprime lo stile limpido e severo ch’è suo codice in piena intesa al riformismo paleottiano. E fu difatti Paleotti a chiamarlo alla clamorosa decorazione dell’Abside della Cattedrale di San Pietro e al ciclo delle «Storie di martiri» nella Cripta dove esibì (in lavori oggi quasi perduti) la sua abilità di «frescante» (Malvasia, 1678). Protagoniste di poetica e carriera di Cesi sono le pale d’altare nate dalla riedizione personale del Naturalismo dei Carracci, unico manierista locale a intuire le dirompenti novità del linguaggio (tanto inconsueto da scandalizzare) usato dal 25enne Annibale nel «Cristo Crocefisso coi santi Bernardino da Siena, Francesco e Petronio» (1583, Santa Maria della Carità), che subito fece suo nel «Cristo in Croce con i santi Andrea, Bartolomeo e Pietro Toma» (1584-85, San Martino), già tutto tingendolo del suo stile purificato e austero.

Ancora coniugando l’eredità della Maniera al «vivo e vero» dei Carracci, Cesi ascende allo spazio tacito e mistico proprio di benedettini e certosini, suoi affezionati (e preferiti) committenti. La sua identificativa cifra del sublime (crasi di natura e divino) si esprime compiuta nel «delicatissimo» (Malvasia, 1678) «San Benedetto ascolta la Celeste Armonia» (1588-90, Bologna, San Procolo), dove il santo si staglia sul paesaggio d’Appennini ruvidi e invernali, e nel «San Benedetto seduto» (1590, già San Procolo oggi Pinacoteca) col santo frontale come un’icona ma il volto segnato d’un vecchio, impietosamente carraccesco. Del 1595-98 ed emblema della sua seduttiva ibridazione di Classicismo e Naturalismo, è la sontuosa «Pala Paleotti» (Madonna col Bambino in Gloria coi santi Benedetto, Giovanni Battista e Francesco) nell’agostiniana San Giacomo Maggiore: il paesaggio silente «nel valore fermo della luce» (Francesco Arcangeli), i giochi argentei fra luce e ombra, eco suasive di Correggio e Barocci, «la vibrazione perlacea delle superfici» (Graziani).

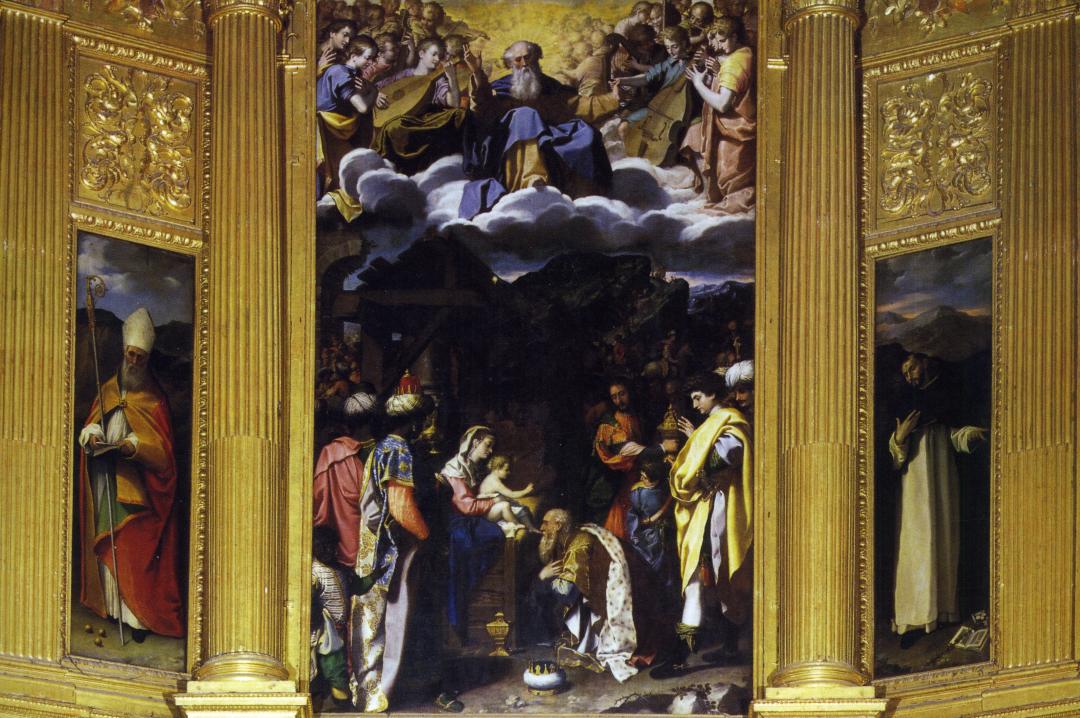

Bartolomeo Cesi, «Madonna con il Bambino in gloria con i Santi Benedetto, Giovanni Battista e Francesco», 1595-98, Bologna, Chiesa di San Giorgio Maggiore

Giunge allora a Cesi un crescendo di illustri commissioni: le Storie della Vergine (1593-94, Santa Maria dei Bulgari all’Archiginnasio) o l’emozionante trittico «L’adorazione dei Magi» e ai lati i santi Nicola e Domenico (1595, San Domenico), dove Cesi rivisita il cartone di Baldassarre Peruzzi (British Museum, Londra) cristallizzandolo in quel solenne ma distaccato e composto fasto cromatico che ad Arcangeli evocò Zurbarán.

Nasce dalla sintonia intensa fra Cesi e i certosini l’opus maxima: il «Trittico della Passione» in San Girolamo alla Certosa: qui, nello spazio recluso esclusivo ai monaci, Cesi esprime la sacra teatralità di tre tele d’inusuale imponenza (340x830 cm, 1597), icastiche degli altrettanti climax della Passione di Cristo: «Orto degli Ulivi», «Crocefissione» e «Deposizione», in cui elabora forme e colori in luci livide e irreali, studiatissime. A fianco di ciascuna delle due pale laterali, Cesi affolla poi in nicchie dipinte certosini a figura intera in pose, gesti, sguardi, espressioni variati, tutti a gremire l’incalzante scenografia corale e a declinare inatteso il suo estro ritrattistico. Il trittico è conferma fulgida della pittura spirituale di Cesi, accordo di pathos religioso e devota disciplina certosina, tanto più che pregio speciale della mostra è riproporre la provocazione dialettica e stilistica del perduto raffronto con «Flagellazione» e «Incoronazione di spine» di Ludovico Carracci (già nell’atrio del coro, ora Pinacoteca), contemporanee (1597-99) e dense d’ingrato realismo.

Col Seicento Cesi, come per esausta creatività, ripete invenzioni e iconografie già prodotte, perfino catalogate in una sorta di prontuario per committenti. Dell’epoca spicca il tardo maestoso dipinto alla Certosa di Ferrara (1620): «Il Beato Niccolò Albergati col Reliquario di Sant’Anna», coi sei giovani certosini veri protagonisti per la perizia ritrattistica delle fisionomie nella composizione sapiente di sai bianchi, rigidi panneggi, cappucci abbassati.

Deuteragonisti della mostra sono appunto i ritratti di Cesi: giovani gentiluomini in giustacuore o resi santi, profeti, apostoli o allegorie, primo il «Ritratto di gentiluomo venticinquenne» (Imola, Museo San Domenico), che l’avviata ricerca interiore fa collocare ad Alberto Graziani al 1585 in coerenza alla contemporanea ritrattistica europea. Del 1592 sono il «Ritratto di frate» (Bologna, Museo Davia Bargellini), di ardente verismo, e l’introspettivo «Ritratto di monaco come Dionigi il Certosino» (Bologna, Pinacoteca), di assorta penetrata meditazione all’ascesa mistica. Completa la mostra il percorso cittadino alle opere inamovibili fra Pinacoteca, Basiliche di Santo Stefano e San Domenico, Santa Maria della Pietà; Convento di San Giovanni in Monte (oggi sede universitaria), San Girolamo della Certosa e Santa Maria dei Bulgari all’Archiginnasio, dove la documentazione fotografica di Felice Croci (1910 ca), grazie alla realtà aumentata, restituisce gli affreschi quasi distrutti dal bombardamento del 1944. Catalogo Silvana Editoriale, a cura di Vera Fortunati, con saggi di Stefano Ottani, Daniele Benati, Vera Fortunati, Alessandro Zacchi, Angela Ghirardi, Angelo Mazza, Michele Danieli, Flavia Cristalli, Ilaria Bianchi, Mark Gregory D’Apuzzo, Mirella Cavalli, Valeria Rubbi, Antonella Mampieri, Emanuela Fiori, Caterina Pascale-Guidotti-Magnani e Stefania Biancani.

Bartolomeo Cesi, «Ritratto di gentiluomo venticinquenne», 1585, Imola, Museo San Domenico