Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Andrea Cortellessa

Leggi i suoi articoliNelle prose delle Encantadas (pubblicate nel 1854, tre anni dopo Moby-Dick) Herman Melville dipinge una terra desolata avanti lettera, dove resistono pochi reietti resi folli dalla solitudine. Questi dieci sketch sono quanto resta di un libro sulla caccia alla tartaruga; e infatti le Encantadas, al largo della costa pacifica del Sud America, sono le isole delle grandi Tartarughe: in spagnolo cioè Galápagos, che è il loro altro nome e che evoca Il viaggio d’un naturalista di Charles Darwin (1839). Se lo scienziato vi aveva trovato uno stadio primordiale dell’evoluzione, una sorta di alba del mondo, sono invece un’Ultima Thule questi «venticinque mucchi di cenere», come li descrive Melville: se Moby-Dick è il «folle volo» di un Ulisse scisso in Ishmael e Ahab, «due dentro ad un foco», quanto gli tiene dietro è la cenere di un viaggio impossibile (rare le versioni italiane: eccellente l’ultima, commentata da Cristiano Spila per Piero Manni nel 2010).

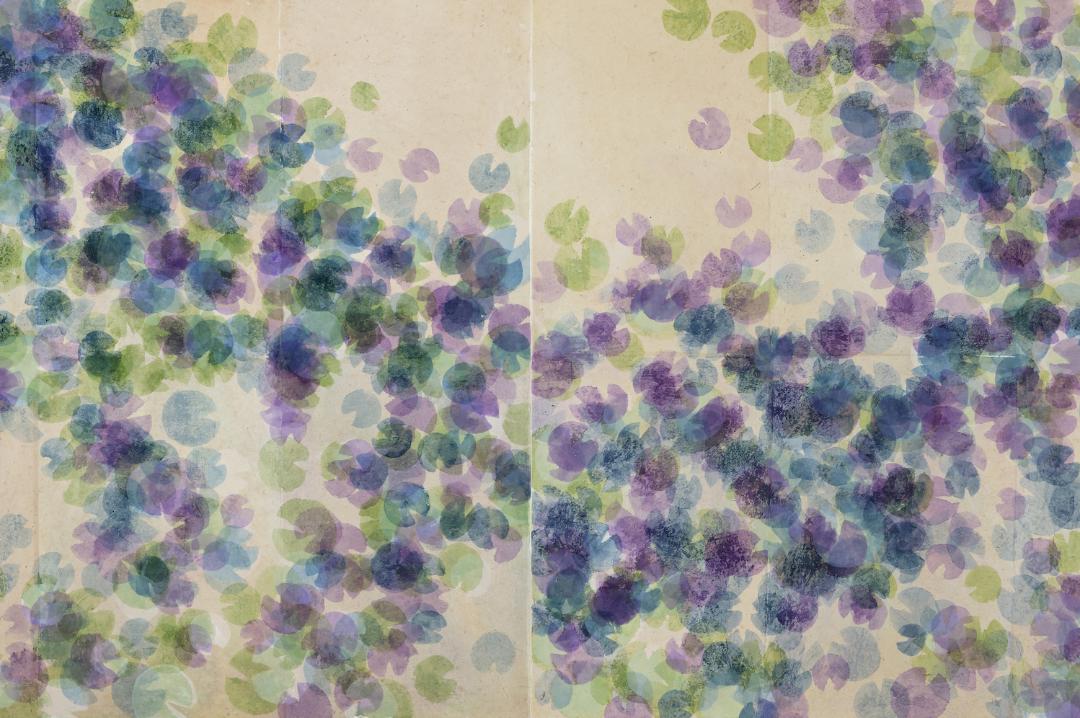

Parrebbe dunque rispondere a un ottimismo della volontà che l’ultimo ciclo di un maestro del colore come Davide Benati, doppiato il capo periglioso dei settantacinque anni, abbia intitolato proprio «Encantadas» le sue ultime, mirabili pitture: che a loro volta danno il titolo alla grande personale organizzatagli (fino al 2 marzo 2025), nella patria Reggio Emilia, dalla Fondazione Palazzo Magnani. Se lo scrittore ironizza sulla reale natura di quel «mondo decaduto», il titolo del pittore, rovesciandolo, riscopre infatti l’incanto ideale delle forme dell’universo. Pochi pittori del nostro tempo (o forse nessuno) possono vantare la cangiante sensualità che Benati sa versare nei suoi arcivelati acquerelli: quelli del 2016 intitolati alle «Azzorre», o questi ultimi delle «Encantadas» appunto, affastellano policrome forme modulari (le si direbbe d’un Capogrossi folgorato dalla gentilezza di Monet) il cui affollamento non produce però un senso di saturazione ma, viceversa, spalanca all’osservatore un’ampiezza di respiro esilarante (se la qualità di una pittura si misura dalla sua irripetibilità in riproduzione, quella di Benati conosce oggi pochi rivali; di sicuro contribuisce l’uso esclusivo di una certa carta da imballaggio prodotta in Nepal che solo lui, tirandola sulla tela, sa far resistere al colore).

In realtà, mi ha rivelato l’artista in una breve conversazione nel corso dell’affollatissima vernice, questo titolo conosce un precedente all’altro capo della sua parabola: quando già nell’80 s’intitolò così una sua personale. Era quello il tempo in cui Benati frequentava il mitico Mulino di Bazzano, abitato dai suoi vulcanici poeti d’avanguardia Adriano Spatola, Corrado Costa e Giulia Niccolai, e si faceva affascinare dalla forma delle isole di Melville, che paiono evocare un alfabeto segreto (come quello dell’isola Tsalal nel Gordon Pym di Poe). Occhieggiavano allora, sulle sue carte, dei misteriosi capodogli (uno residua, a Palazzo da Mosto, nella tempera intitolata «Blues») che parevano usciti a loro volta dalle pagine di Melville... E forse in questo modo Benati allude, allora come oggi, all’incantata reversibilità di parola e immagine: l’immagine evocata dalle parole (e viceversa) non è che un fantasma, e l’incanto che produce nient’altro che un inganno percettivo («le mie forme, assolutamente nitide, hanno una componente di astrazione: [...] di questa riconoscibilità è presente solamente un simulacro, se non proprio un fantasma», ha confessato una volta).

Un altro suo ciclo ha per titolo «Terrazze», e trova origine ancora una volta dalla letteratura, cioè dal suo sodalizio con Antonio Tabucchi e dai loro conversari su una certa terrazza allagata dalla luce accecante di Braga, in Portogallo. Racconta lo scrittore: «disse Davide, io avevo voglia di quella terrazza, anzi di tutte le terrazze del mondo». Da quell’ultimo orizzonte Benati continua a sporgersi, dolcemente naufragando da un estremo all’altro: dall’Oriente di Kathmandu, che confina col cielo, all’Occidente dell’ultimo Atlantico, che confina con l’abisso. E i suoi colori impareggiabili ritornano sempre, impavidi, a mentirci il loro incanto.

«Azzorre» (2016) di Davide Benati