Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliIl Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano ha annunciato a ottobre la riapertura della Tomba di Amenofi III (metà del XIV secolo a.C.) nella Valle dei Re. Al ripristino e alla valorizzazione del monumento hanno lavorato le Università Waseda di Tokyo prima e Higashi Nippon di Fukushima poi, sotto la direzione di Sakuji Yoshimura e grazie ai fondi Unesco del Governo giapponese. Le operazioni di restauro sono state coordinate da Giorgio Capriotti, restauratore italiano che in oltre trent’anni di attività ha diretto lavori di estremo prestigio in Italia e all’estero e che annovera anche la partecipazione al progetto, sponsorizzato dal Getty Conservation Institute di Los Angeles, del restauro della Tomba della Regina Nefertari (inizio del XIII secolo a.C.), sempre a Luxor.

Dottor Capriotti come nasce la sua partecipazione al restauro della Tomba di Amenofi III?

Nel 2001 l’Istituto di Egittologia dell’Università Waseda si rivolse all’Unesco per ottenere il nome di uno specialista nella conservazione di pitture murali egizie. Tra il 1987 e il 1991 avevo preso parte al restauro della Tomba di Nefertari sotto la direzione di Laura e Paolo Mora. Probabilmente quell’esperienza fu ritenuta garanzia sufficiente. C’è da aggiungere che noi restauratori italiani godiamo di buona reputazione all’estero. Mi fu prima affidato l’incarico di valutare la fattibilità del progetto e quindi di formare un gruppo internazionale di restauratori (egiziani, giapponesi e italiani).

Quali sono state le sfide più ardue da affrontare durante i restauri?

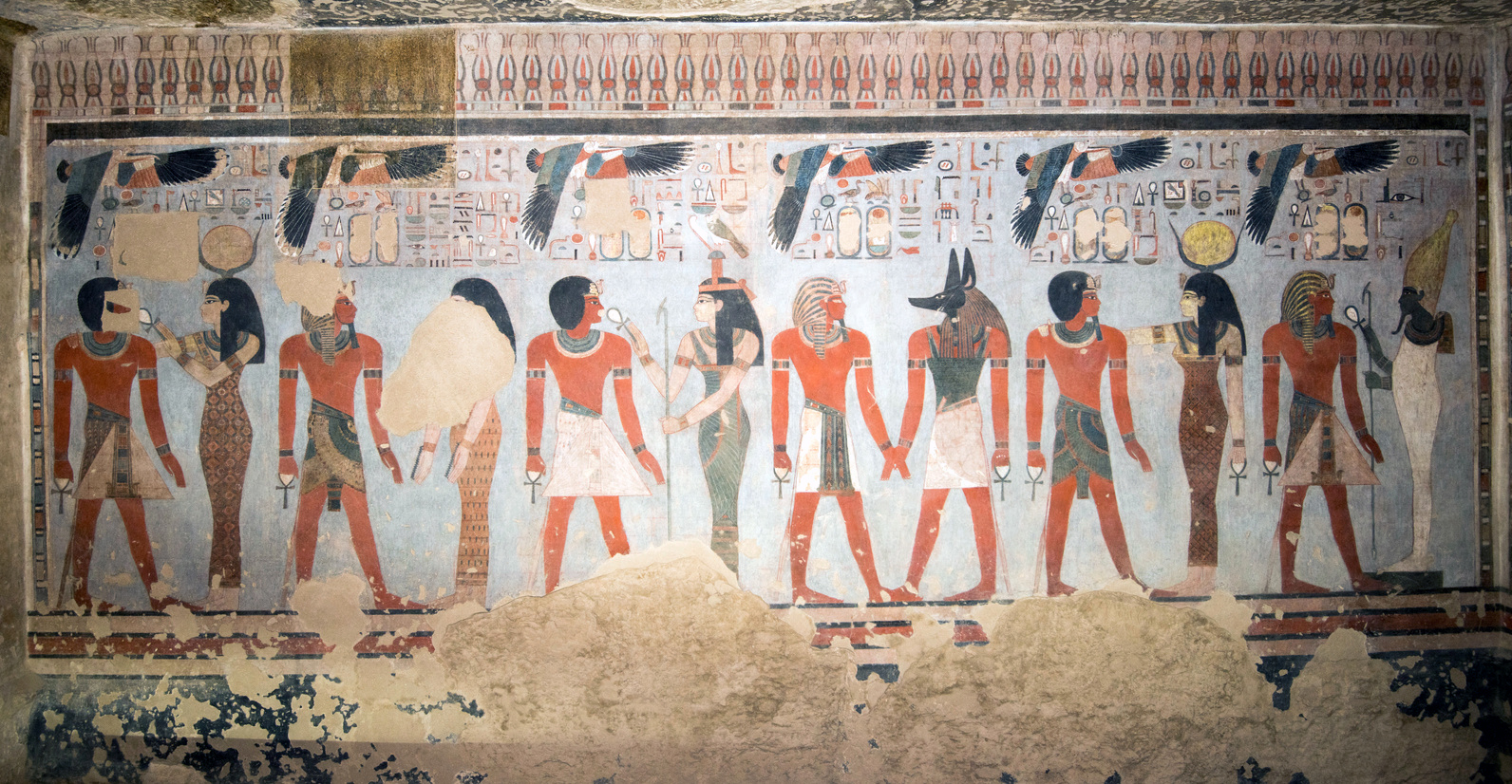

La tomba era già nota dall’epoca della spedizione di Bonaparte in Egitto. Era stata depredata e i pipistrelli vi avevano dimorato per secoli. Il loro guano aveva coperto di uno strato di concrezioni coriacee le pitture, di una bellezza e precisione straordinarie. Rimuoverle in condizioni di sicurezza, sia per il monumento che per gli operatori, si è dimostrata senza dubbio la sfida principale. Insieme ovviamente al consolidamento degli intonaci, lisci e levigati come lastre di marmo. Un grosso problema ha rappresentato uno dei sei pilastri della camera funeraria. Per la sua messa in sicurezza e consolidamento si è dovuto ricorrere all’aiuto di ingegneri che hanno calcolato le modalità dell’intervento conclusosi con successo.

Giorgio Capriotti. © Courtesy Università internazionale Higashi Nippon di Fukushima

Le analisi su pigmenti e materiali pittorici hanno condotto a nuove scoperte?

Diagnosi scientifiche a cura di specialisti hanno rivelato l’uso di una tavolozza particolarmente ricca della quale facevano parte pigmenti di sintesi come il blu egiziano, il realgar e l’orpimento. Si parla di un livello di raffinatezza concepibile soltanto nel caso di un monumento reale. In modo particolare, l’osservazione con il microscopio in situ dell’orpimento ha rivelato una luminosità corpuscolare molto vicina all’oro che s’intendeva imitare con questo pigmento. È rarissimo trovarlo a tale grado di purezza. I restauri si sono svolti in un momento difficile della storia dell’Egitto contemporaneo.

Che cosa ha significato il protrarsi degli interventi?

Non solo in Egitto. Anche lo tsunami in Giappone e la tragedia nucleare di Fukushima, per non parlare delle tensioni endemiche nell’area mediorientale hanno contribuito alla lunga durata del progetto. Più di una volta abbiamo dovuto rimandare le attività previste. Volendo trovare un aspetto positivo, direi che abbiamo avuto modo di valutare e controllare i risultati raggiunti nel medio-lungo termine. Si è fatto di necessità virtù. Tutti questi anni mi hanno anche dato modo di riscontrare un progressivo miglioramento nella preparazione degli studenti egiziani che partecipavano alle attività di formazione previste dal progetto. Ho avuto la netta sensazione di un Paese giovane che vuole restare al passo rincorrendo gli aggiornamenti scientifici, sottovalutando però talvolta i rischi di un’omologazione globale.

La decorazione della Tomba di Amenofi III ha sofferto mutilazioni significative. Sarebbe possibile integrare le parti mancanti?

È il mio sogno: convincere il Louvre a restituire i tre frammenti con il viso di Amenofi III staccati furtivamente nel XIX secolo e attualmente esposti in modo decontestualizzato. Quale occasione migliore della riapertura della tomba per un loro ritorno a casa? Sarebbe un gesto di alto livello etico che risanerebbe una ferita ancora aperta.

Ha progetti futuri in Egitto?

Ho diversi progetti in corso di valutazione nell’area mediorientale, anche se l’attrazione che provo per l’Egitto va oltre il razionale.

Particolare della decorazione della Tomba di Amenofi III, Stanza I, Parete Ovest. © Courtesy Università internazionale Higashi Nippon di Fukushima

Altri articoli dell'autore

Un convegno a Luxor ha fatto il punto sulle ricerche condotte da archeologi egiziani e stranieri nella propaggine più orientale dell’altopiano libico sulla Riva Ovest con tanto di visita a monumenti ancora in corso di scavo

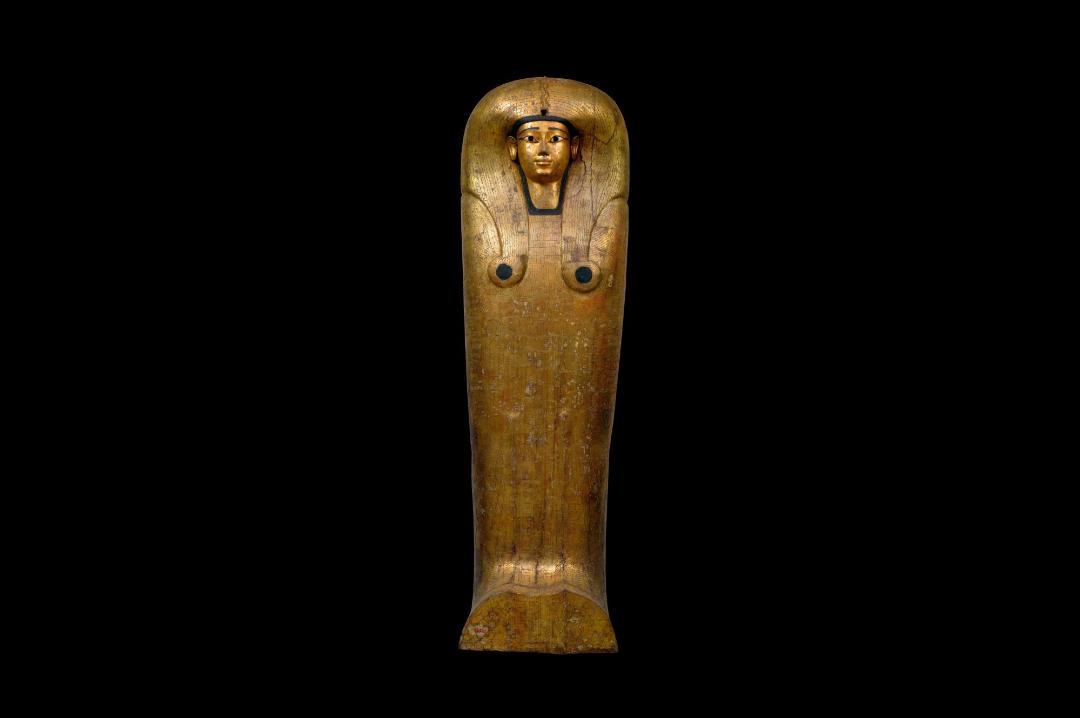

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini

Una recente conferenza tenutasi nel museo parigino ha dato conto degli esemplari della dea leontocefala presenti nel mondo, al centro di un progetto internazionale, diretto dall’egittologa Alessia Amenta dei Musei Vaticani e partito dal restauro delle statue del Museo Gregoriano Egizio