Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Camilla Bertoni

Leggi i suoi articoli«Una bella storia da raccontare, che mette in luce l’attività di Carlo Scarpa non solo come architetto, ma anche come museografo, designer e scultore. Una selezione di artisti con cui collaborò alla Biennale di Venezia per quasi quarant’anni, dal 1934 al 1972, permette di comprendere quanto queste relazioni siano state caratterizzate da una reciproca influenza, dando vita a una molteplicità di legami davvero speciali. In questo modo, più che ricostruire filologicamente un contesto, possiamo cogliere la ricchezza delle suggestioni culturali che lo animavano e suggerire la “geografia culturale” dei riferimenti impiegati dall’architetto all’interno della sua ricerca progettuale e artistica». Sono le parole con cui Moira Mascotto, direttrice del Museo Gypsotheca Antonio Canova, sintetizza il significato della mostra «Carlo Scarpa e le arti alla Biennale. Opere e vetri dalla Collezione Gemin», a cura di Mario Gemin e Orietta Lanzarini, allestita dal 22 giugno all’11 gennaio 2026.

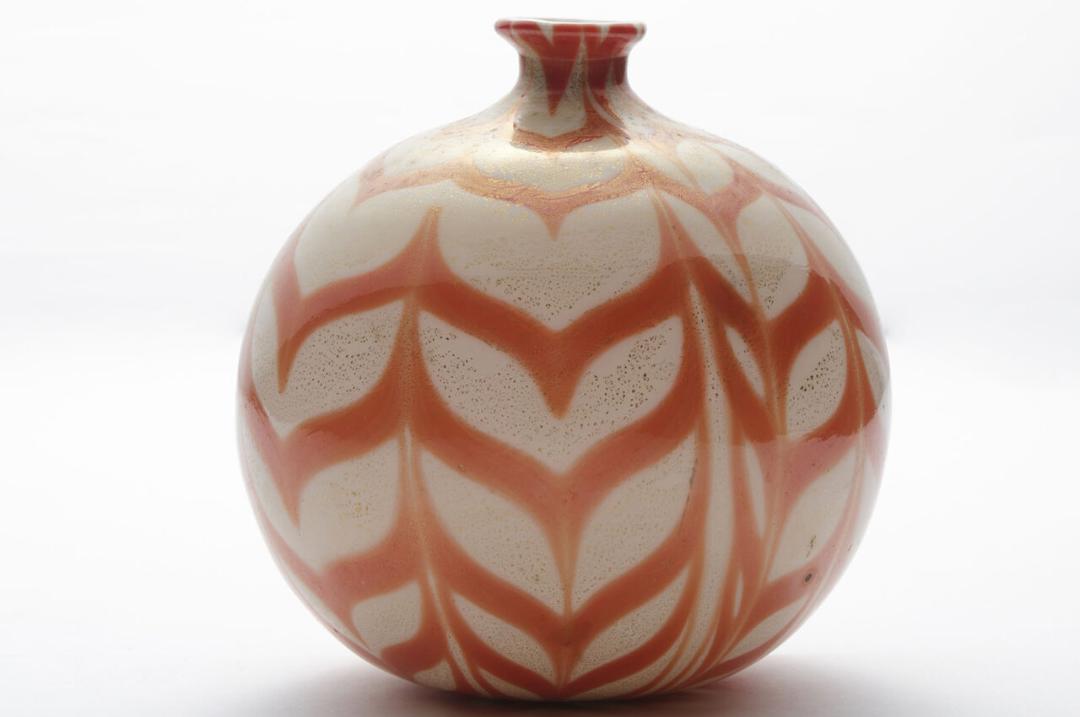

Un’esposizione legata a doppio filo con il museo che la ospita, perché Carlo Scarpa (Venezia, 1906-Sendai, Giappone, 1978) fu autore tra il 1955 e il 1957 di uno degli ampliamenti dell’articolato complesso museale nato attorno alla casa natale di Antonio Canova, ovvero lo spazio adiacente all’ala storica ottocentesca insieme alla quale ne costituisce la gypsotheca. E non solo: l’allievo di Scarpa, Luciano Gemin (Treviso, 1928-2023), ne continuò l’opera lavorando all’ultimo ampliamento risalente agli anni Novanta. «Gemin, continua Moira Mascotto, fu anche collezionista: il fil rouge della mostra si sviluppa attorno al comune denominatore di questa raccolta e della figura di Scarpa, attraversando gli artisti con cui quest’ultimo entrò in relazione in occasione delle Biennali veneziane. In questo contesto, Scarpa realizzò numerosi allestimenti e interventi architettonici, tra cui la biglietteria d’ingresso ai Giardini, il cortile-giardino e il soppalco nel Padiglione Italia, il Padiglione del Libro e quello del Venezuela. Inoltre, nel 1968, partecipò alla Biennale anche in veste di scultore: in mostra le opere da lui realizzate “Crescita”, “Senza titolo”, detta “Diedro o Contafili”, e “Senza titolo”, gruppo di tre sculture a elle dette “Erme”. Il percorso presenta anche alcuni vetri disegnati da Scarpa durante la sua attività con i maestri vetrai muranesi: dapprima per la ditta Cappellin (tra il 1926 e il 1931), poi per Venini (dal 1932 al 1947). Tutti questi aspetti possono essere rivissuti, e qui il cerchio si chiude, proprio negli spazi realizzati a Possagno da Luciano Gemin, uno dei suoi allievi più significativi».

Per ricostruire questa molteplicità, la mostra si articola in tre sezioni, nelle quali arte, architettura e design si intrecciano in continui rimandi: la prima dedicata agli artisti con cui Scarpa ha collaborato, la seconda ai vetri da lui progettati, la terza alla scultura, in un arco temporale che dalla fine degli anni Venti si allunga fino agli anni Settanta. Una serie di capolavori del ’900 aprono il percorso, con opere di Gustav Klimt («Studio per ritratto», disegno su carta del 1900), Paul Klee («Angelo», 1937, penna e acquarello su carta), Alberto Giacometti («Ritratto di Peggy Guggenheim», olio su tela del 1937), Giorgio Morandi («Paesaggio», disegno su carta del 1962), Arturo Martini (i bronzi «San Sebastiano» del 1927, «Toro» del 1942, «Fuga in Egitto» del 1940), Alberto Viani, Osvaldo Licini («Angelo ribelle», disegno su carta del 1950), Filippo de Pisis («Autoritratto», acquarello su carta del 1954). «Provengono dalla collezione Gemin, continua la direttrice, anche la ventina di vetri realizzati da Scarpa, alcuni suoi disegni autografi finora inediti e le sculture. Opere che restituiscono lo sguardo dell’architetto sul ’900: uno sguardo ampio e panoramico, mosso da una grande passione per le arti».

Carlo Scarpa, «Crescita», 1968. Foto: Lino Zanesco