Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliNel corso degli ultimi anni Virtus Zallot, erede del magistero di Chiara Frugoni, ci ha abituati a libri dedicati all’arte e alla storia del Medioevo eccentrici e di taglio particolare. Partita nel 2018 dai piedi, studiati nei loro significati reconditi e spesso sorprendenti, nel 2021 si è occupata delle teste e delle storie e immagini di capelli che si intrecciano nell’argomento. Ora siamo al terzo libro di questa serie (che non potrà che crescere) dedicata al Medioevo e questa volta si parla di abbracci.

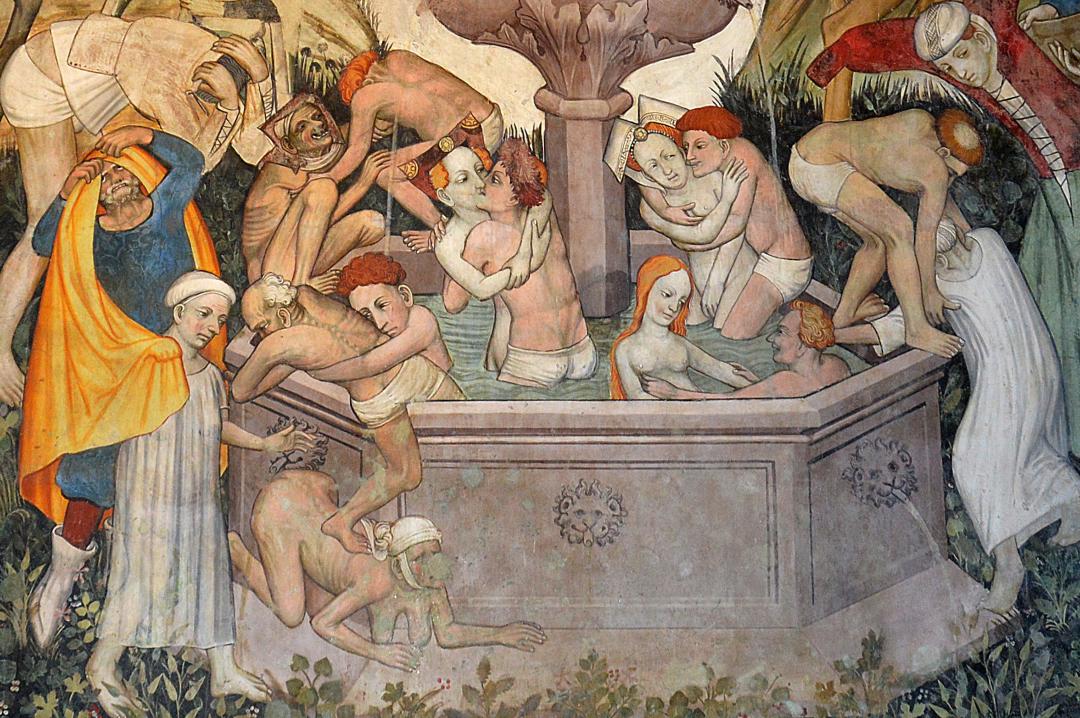

Il tema è seducente e insidioso perché in realtà abbracciarsi vuol dire tante cose e l’autrice le scandaglia tutte in nove densi capitoli pieni di riferimenti mai banali che si configurano anche come classificazioni morfologiche, spaziando dai racconti ai testi sacri, al teatro, ai poemi, alle lettere e romanzi. Si va dagli abbracci d’amore che piacciono a tutti, a quelli ai bambini che si declinano con molte varianti e che colpiscono al cuore quando sono indirizzati a tenere creature uccise dalla crudeltà umana come nel celebre dipinto di Matteo di Giovanni la «Strage degli innocenti» del Museo di Santa Maria della Scala di Siena, che riassume nel disperato abbraccio di quelle madri tutte le morti di innocenti del mondo. Ci sono poi gli abbracci per accogliersi: fra la Vergine ed Elisabetta, fra santi, verso ospiti e quelli, finali, in Paradiso che ci faranno tutti felici. Gli abbracci per lasciarsi comprendono categorie complesse come gli innamorati: Ginevra e Lancillotto, Crimilde e Sigfrido fra tutti. Quelli che si lasciano per una causa più grande e sono abbracci di chi entra in convento o si fa eremita o parte per Paesi lontani. E poi gli abbracci della morte: morire fra le braccia di chi si ama è un’umanissima consolazione, per chi resta e per chi va. Molti amanti muoiono insieme contenti, ma anche santa Chiara trae grande conforto nell’abbracciare il corpo del morto Francesco. Poi c’è Cristo morto e qui gli abbracci sono divisi fra la disperazione e la speranza della Resurrezione.

Perdono, pace, concordia e sostegno sono ornati da abbracci profondi. Si analizzano poi le braccia e quello che esse possono fare: trasportare, sostenere, sollevare, trattenere, trascinare, lottare. E anche gambe e piedi rientrano nell’indagine, sia che si vogliano abbracciare i piedi (quelli di Cristo e di santi in testa), sia che ci si abbracci le ginocchia come nel caso del dantesco Belacqua, pigro a pentirsi, arricciato su sé stesso per la paura, destinato a un lungo periodo di Purgatorio. Si abbracciano anche gli animali: Francesco lo faceva con un fagiano invece di mangiarlo. Molti nei dipinti gli agnellini abbracciati da Gesù bambino e da san Giovannino che non li arrostivano ma ci giocavano. Leonardo, che gli animali li amava sul serio, fa abbracciare alla dama di Cracovia un bianco ermellino docile e gentile. Ci sono quelli che abbracciano le cose: oggetti sacri per devozione o, come il poeta Antonio Pucci, un materasso che gli sembra fugga via, visto che è ubriaco fradicio e non riesce ad agguantarlo. Nell’ultimo capitolo gli abbracci sono metaforici e virtuali: con Dio in apparizioni complesse, con la croce e il crocifisso nel dolore, nelle malattie e nella morte. C’è chi abbraccia le immagini: Pigmalione innamorato della statua di Venere che ha scolpito se la porta anche a letto, con poca soddisfazione, fino a che la stessa dea dell’amore, impietosita, la fa diventare una donna vera. Molti abbracciano ritratti di persone amate, altri fantasmi evanescenti che sfuggono e, infine, si abbracciano ideali, pensieri, sogni e in questo caso non con le braccia. Da considerare che soprattutto sono le donne che abbracciano o desiderano essere abbracciate e non solo se innamorate: alle donne è stato dato infatti in maggior misura il senso empatico della pietà, della carità e del trasporto umano.

Un libro bellissimo che si legge con piacere e che si configura come un’indagine a tutto campo sulla cultura occidentale medievale. L’argomento è scandagliato con un ampio esame delle fonti iconografiche e letterarie, mentre vengono accuratamente analizzate le circostanze storiche e culturali delle creazioni artistiche. L’attenzione di Zallot per documenti e materiali che normalmente non rientrano nello studio della storia dell’arte, supera i tradizionali confini fra discipline ed evita una lettura estetizzante dell’opera artistica, collocandosi invece in un filone di indagini in cui l’iconologia ha parte importante. Ampio lo spettro degli interessi della studiosa che segue la warburghiana «regola del buon vicinato», coltivando con acribia l’affinità tematica e concettuale fra i testi artistici e letterari proposti. Il libro interroga la visione tradizionale del Medioevo, certo non buio, certo non cupo, e ci offre con partecipata e trepida attenzione l’emozione del rapporto e del legame fra immagini e letteratura vissute come sentimento universale alla ricerca di spiegazioni più profonde. Emozioni, come quelle degli abbracci, proprie della natura umana.

Un Medioevo di abbracci. Non solo d’amore, non solo umani

di Virtus Zallot, 240 pp., ill., Il Mulino, Bologna 2024, € 26

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Con l’avvento del Cristianesimo, tra il Tardo Medioevo e il Rinascimento le opere ritraevano le vittime preferite dalla «Nera Signora», giovani e belle, come i quaranta ragazzi la cui vita è stata prematuramente stroncata in un momento di festa

Da Pompei al Medioevo, da Masaccio a Caravaggio e Correggio, da Rothko a Kiefer, dai giardini all’architettura fascista in Africa, e poi Piero Manzoni, la porcellana, Shirin Neshat...

Il capolavoro del Museo di Capodimonte altro non è che il racconto semplice della nascita di Cristo

Un’inchiesta fra scrittori, esperti, studiosi e conservatori di musei nazionali e internazionali rivela che la storia dell’arte è un gioco troppo bello per essere lasciato solo agli storici d’arte