Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Carolina Sandretto

Leggi i suoi articoliDopo la settimana inaugurale, apre oggi, 14 luglio, la rassegna fotografica Les Rencontres de la Photographie di Arles intitolata «Images Indociles» (fino al 5 ottobre). È l’impegno che attraversa la programmazione di quest’anno, passando dall’Australia al Brasile, dall’America del Nord e i Caraibi. Mentre il mondo è scosso dall’ascesa dei nazionalismi, dalle guerre e dalle crisi ambientali, la rassegna francese offre una narrativa alternativa, che celebra la diversità delle culture e delle storie.

La 56ma edizione è un complesso caleidoscopio di «Immagini Indocili». L’equilibrio delle mostre si trova tra le storie di famiglia, le riletture degli archivi di grandi fotografi del passato, le nuove istanze dei giovani emergenti di Australia e Brasile e il mondo della fotografia vernacolare. Questi mondi si confrontano ma rimangono vicini, offrendo una ricca e stimolante selezione di sguardi fotografici contemporanei. Le visioni dei fotografi esposti, cariche di significato e profondità, sono estremamente utili per ricaricare di ispirazione il visitatore, in un momento storico di rara complessità e incertezza.

Il direttore della rassegna, Christoph Weisner, spiega che per lui la fotografia «non si limita a uno sguardo esotizzante, ma deve essere uno strumento di resistenza, di testimonianza e di trasformazione sociale di fronte alle crisi contemporanee».

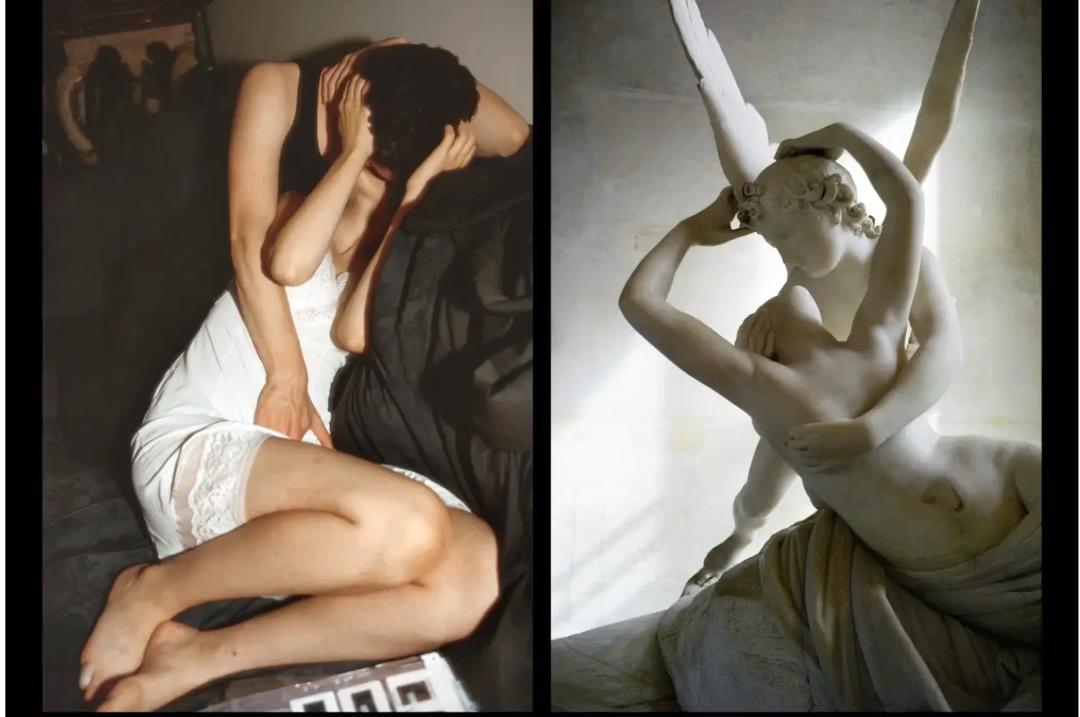

Premiata l’8 luglio, con il prestigioso «Woman in Movement Award» di Kering nel teatro Antico di Arles gremito, Nan Goldin (Washington, 1953) prende il suo posto d’onore di campionessa delle «immagini indocili». Nella sua personale «La sindrome di Stendhal», l’artista mette a confronto, in un diaporama, i ritratti delle persone a lei care con immagini di capolavori del Rinascimento e del Barocco fotografate nei più importanti musei del mondo. Il viaggio visuale si ispira alle Metamorfosi di Ovidio e gioca sulle similitudini e i contrasti tra le persone e le opere d’arte. Nan Goldin, narratrice dell’opera, interpreta la sindrome di Stendhal illustrando quel momento vertiginoso in cui la bellezza può portare all'annebbiamento.

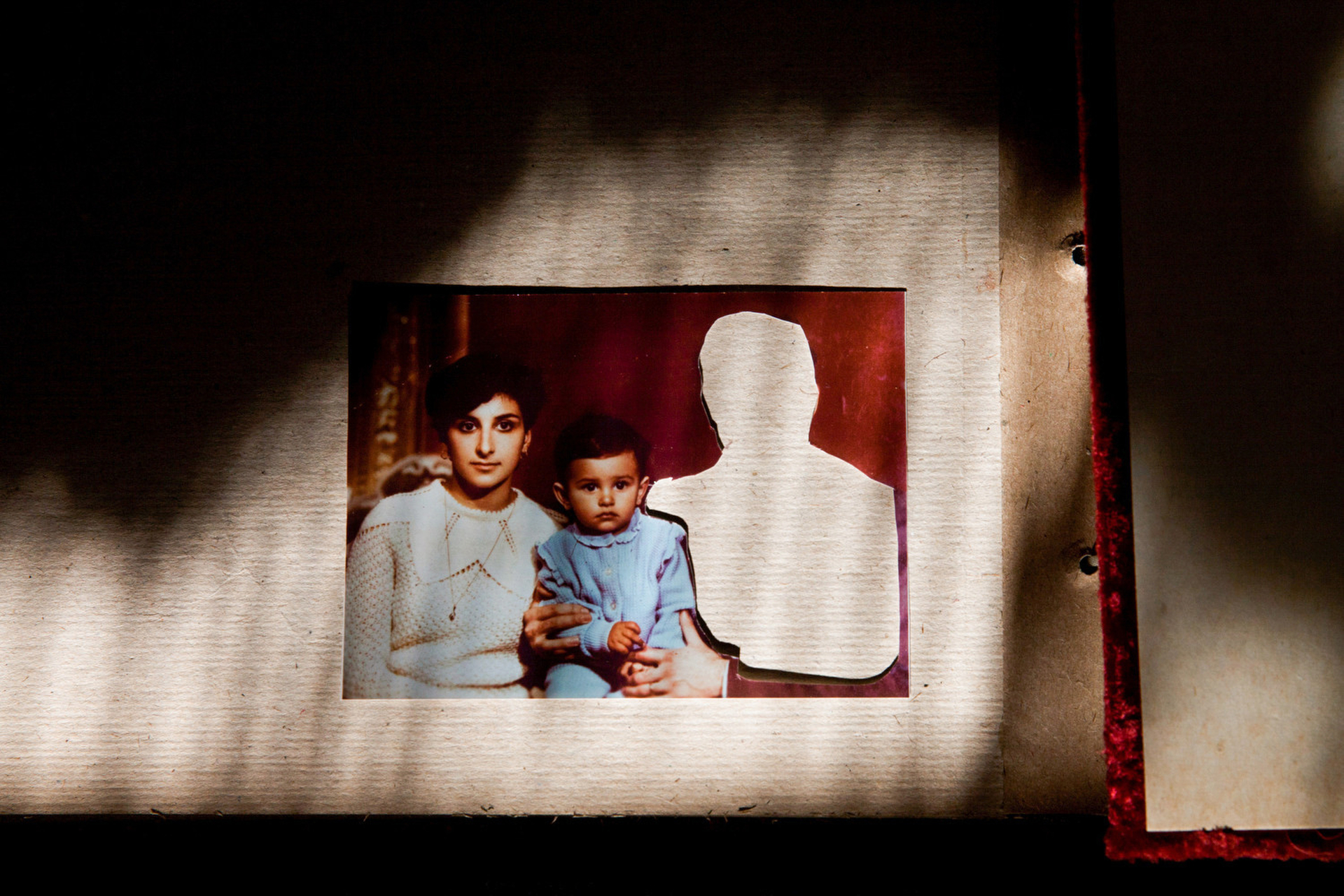

Nella sezione «Storie di famiglia», insieme a lei, troviamo la fotografa di origine russa Diana Markosian (Mosca, 1989) con il lavoro «Père», che vince il premio per la fotografia di Figaro Madame 2025. Questo progetto racconta la storia della relazione con suo padre e con la sua famiglia armena. Markosian è stata portata da sua madre negli Stati Uniti all’età di sette anni ed è partita senza salutare suo padre. Quindici anni dopo averlo visto per l’ultima volta, senza fotografie per ricordarlo e senza un indirizzo per orientarsi, Markosian parte alla sua ricerca in Armenia. «Questa è la scoperta di uno sconosciuto, di cosa significa perdere qualcuno, e poi ritrovarlo e di come si può rimediare a 20 anni senza un rapporto l’uno con l’altro», racconta l’artista. Diana Markosian mescola video e fotografia per descrivere la ricerca, la riconciliazione e il vuoto lasciato.

Diana Markosian, «The Cut Out», dalla serie «Father», 2014-24. Courtesy of the artist

Anche Camille Lévêque (Parigi, 1985) affronta la sua relazione con il padre, ma in maniera molto diversa. Quale posto occupa oggi nella nostra società la figura del padre? Come agisce su di noi e sulle nostre strutture familiari? Che cosa fa di un padre un buon padre? Queste sono alcune delle domande che l’artista, mescolando immagini e testi, pone a sé stessa e al visitatore. In quest’indagine, Camille Lévêque non condanna né onora questa figura complessa, ma la interroga. Conversa sul tema della paternità con alcuni padri, con un sacerdote cattolico riguardo al paradosso di essere sia figlio che padre pur non avendo figli, e con prostitute sulle tematiche di patriarcato e incesto.

I legami familiari e la sorellanza sono al centro del lavoro di Erica Lennard (New York, 1950) nella mostra «Les femmes. Les sœurs», che trae il titolo dal libro pubblicato dalle Éditions des Femmes nel 1976. «Elizabeth e io siamo sorelle. Siamo tutte sorelle», scrive Erica Lennard come epigrafe del volume. La sua opera, nella quale sono ritratte le sue amiche, sottolinea anche la sorellanza come concetto femminista. Giocando con gli effetti di sfocatura e sovraesposizione, esplora in particolare il genere del nudo fotografico, allora molto in voga. Ma i nudi di Lennard vogliono sovvertire. «Le donne sono denudate ma non mono sempre nude», come dice lei, che con l’uso dello sfocato e della sovrapposizione cambia il canone della seduzione classica.

Nella grande sezione delle «Contro Voci» spicca per freschezza «On Country: Fotografia Australiana». La mostra, organizzata in collaborazione con Photo Australia, presenta artisti legati al territorio che ne interpretano la storia e le storie.

Il termine «country» è un concetto fondamentale per i popoli aborigeni dell’Australia, che lo utilizzano per descrivere le terre, i corsi d’acqua, i mari e il cosmo con cui hanno un legame ancestrale. Trovarsi «on country» significa essere parte di quel luogo, esservi legati e avere la responsabilità di prendersene cura. I fotografi in mostra esplorano temi quali ecologia, colonialismo e le nuove influenze di comunità arrivate negli ultimi anni. Particolarmente interessante il lavoro di James Taylor sull’effetto della riapertura delle miniere, quello di Michael Cook (1968) che restituisce visivamente l’idea della presenza degli aborigeni nella società australiana, e quello di Lisa Sorgini (1980) sugli incendi del 2018, effetto del cambiamento climatico e sull’impatto sulla vita della sua famiglia. Infine, le fotografie di Tony Albert (1981) e David Charles Collins (1988) con immagini di bambini vestiti da supereroi, una delle quali è stata scelta come simbolo di questa 56ma edizione.

Tony Albert (Kuku Yalanji), David Charles Collins e Kirian Lawson, «Warakurna Superheroes #1», dalla serie «Warakurna Superheroes», 2017. Courtesy of the artists/Sullivan+Strumpf

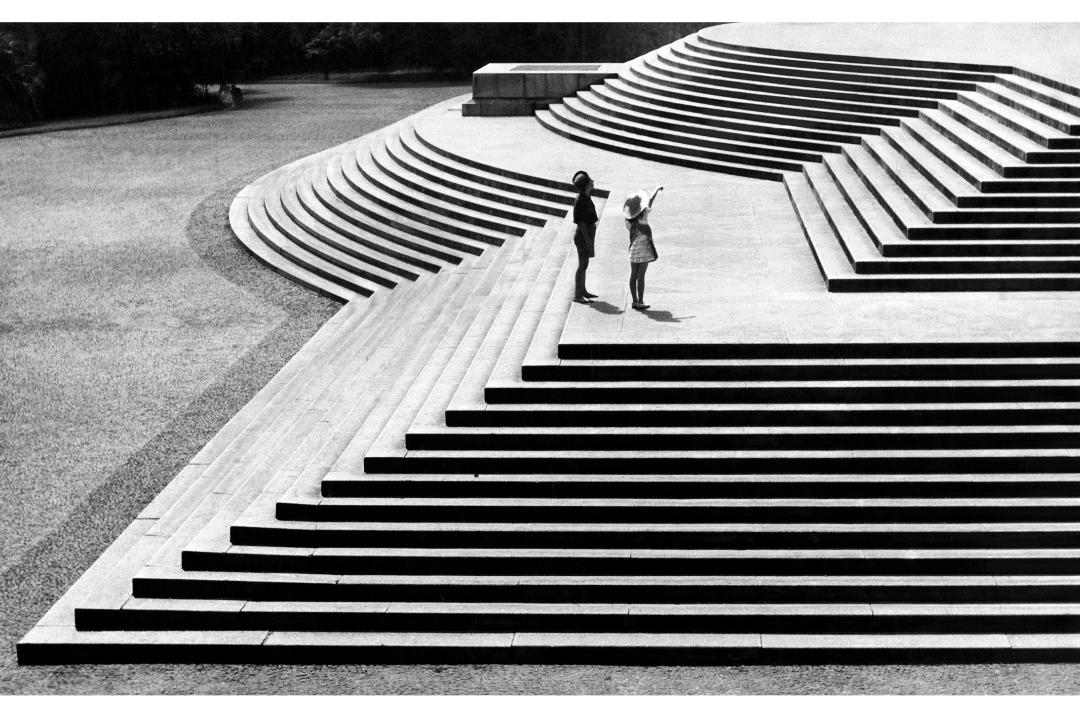

Altra scena giovane e contemporanea è quella della mostra di fotografi brasiliani «Futuri Ancestrali». Attraverso fotografia, video, collage e Intelligenza Artificiale, gli artisti contestano la concezione occidentale del progresso e ne denunciano gli stereotipi, il silenziamento delle minoranze e le violenze. Rifiutando lo sguardo coloniale, creano nuove forme di bellezza e di spiritualità. In particolar modo, Mayara Ferrão (1993) mette in discussione la storia ufficiale ricreando, grazie all’IA, scene d’amore tra donne nere e indigene. «Per vedere l’amore tra donne nere, è necessario creare nuovi ricordi di ciò di cui non si pensava di poter ricordare», afferma. Il lavoro del collettivo Lakapoy, fondato da fotografi e videomaker del popolo Paiter Suruí, desidera proteggere le loro terre e la loro identità, cercando fotografie delle proprie famiglie per raccontare la propria storia. Queste immagini, naturali e intime, diventano come un album fotografico della comunità. Il Brasile è un paese importante per la rassegna dell’attuale rassegna, complice anche l’anno della cultura brasiliana indetto in Francia per il 2025. Nella sede della Mécanique générale, al Luma, la grande mostra «Construction, Deconstruction, Reconstruction», illustra l’evoluzione della «Escola Paulista», la scuola di fotografia di San Paolo, fondata dal Foto Cine Clube Bandeirantes.

In completa opposizione a questo movimento modernista, invece, ci sono le opere della nota fotografa brasiliana Claudia Andujar (nata in Svizzera, 1981). In un Brasile proiettato verso la modernità, lei decide di andare a vivere con le persone più umili e di far vedere la loro vita e un lato diverso della società brasiliana. Il tema della rilettura degli archivi di grandi fotografi è quello presente anche nelle mostre di Louis Stettner (New York, 1922-Saint-Ouen, 2016) e Letizia Battaglia (Palermo, 1935-Cefalù, 2022). In particolare, la mostra di Battaglia, curata da Walter Guadagnini, riscuote un grande successo di pubblico e consacra il lavoro della grande fotografa italiana all’estero. Al centro c’è il percorso creativo dell’artista e la grande varietà dei temi, oltre alla sua passione politica. In mostra, le immagini più conosciute, come quelle legate al l mondo della mafia, ma anche altri suoi temi ricorrenti, come la vita dell’alta borghesia, i ritratti di bambini e giovani donne, le scene di matrimoni, la spiaggia di Mondello e la vita di strada.

Protagonista di questa edizione dei Rencontres d’Arles il tema della fotografia anonima, presente sia nella mostra «Elogio della Fotografia Anonima» che nella mostra «Esse Obliquano, Esse Ostinano, Esse Tempestano» della fotografa francese Agnès Geoffray (1973). La fotografia anonima è il campo che scelgono di esplorare Marion e Philippe Jacquier, creando la galleria «Lumière des Roses» nel 2005. Nei mercati e dagli antiquari trovano foto di famiglia, scatti scientifici, giudiziari, erotici e stampe di cronaca, tutti anonimi. Come dei cercatori d’oro, setacciano centinaia di fotografie per estrarre alcune gemme. Senza una strategia e senza una direzione precisa, se non il proprio gusto. Questa collezione, dopo 10 anni, conta 10mila fotografie ed è stata donata al Museo della Fotografia di Grenoble tramite la Fondation Antoine de Galber. Una menzione speciale per il lavoro di un anonimo farmacista che negli anni ’50 fotografava la sua clientela senza che lo sapesse, nascondendo una macchina fotografica dietro il bancone. Non si sa nulla delle ragioni del farmacista fotografo né chi fosse. Questo lavoro potrebbe sembrare disturbante, ma alla luce delle immagini e dell’atmosfera serena che sembra regnare nell’ambiente della farmacia, induce a pensare più che altro a un divertimento fotografico. Ben diverso invece l’anonimato descritto da Geoffray: l’artista ha raccolto fotografie e documenti delle «scuole di preservazione» francesi, istituti dove venivano rinchiuse, alla fine del XIX e all’inizio del XX secolo, giovani ragazze considerate «devianti» o «ineducabili» dalla società dell’epoca. Le fotografie di Geoffray ritraggono gesti di opposizione, difesa, sollevamento, fuga ed evasione, creando ritratti di figure femminili che affrontano o resistono alla violenza dell’internamento. Su alcune immagini sono proiettati estratti di testi che risuonano con parole scritte, urlate o cantate, provenienti da diverse fonti o inventate dall’artista. Il lavoro è molto toccante e permette di riflettere sul diverso significato che avevano parole come rivolta, aspirazione ed emancipazione per le donne, solo pochi anni fa.

Claudia Andujar, dalla serie «A Sõnia», San Paolo, 1971 ca. Courtesy of the artist/Instituto Moreira Salles

L’ultima sezione di questa 56ma edizione è dedicata alle «Cronache Nomadi». Qui, con la mostra «Presagi di una luce interiore», Todd Hido (1968) si conferma una voce potente e poetica della fotografia contemporanea. I paesaggi notturni e crepuscolari dell’artista catturano momenti di bellezza serena in paesaggi spesso desolati.

Parallelamente, la Fondazione Luma dedica una mostra a David Armstrong (1954-2014). Già svelato al pubblico di Arles nel 2009 con una mostra curata dalla sua amica Nan Goldin, il lavoro di Armstrong torna in città curato da Wayne Guyton e Matthieu Humery. Le sue fotografie sono un vero e proprio documento degli anni ’70, un archivio delle persone che hanno reso New York una città mitica per tutto il mondo della cultura. Intellettuali, artisti, curatori: la New York intesa come atteggiamento, senza le cartoline e le scene di film girate. La New York di Armstrong è una promessa, un rifugio per i trascurati, per artisti, poeti, musicisti e la bohème di ogni genere, sulla quale imperversa però la buia realtà della droga e dell’Aids che avrà la meglio su una parte di questa comunità.

Les Rencontres d’Arles quest’anno presentano un programma estremamente ricco e variegato. In giro per la bellissima cittadina ci sono anche altre mostre, come «Sortilegi» alla Fondazione Manuel Rivera-Ortiz, che parla di esplorazione dell’occulto e di magia: in particolare, i lavori di Silvia Prio che con «Gypsy Witches» descrive il mondo della magia delle donne gitane; e il lavoro di Laura Lafon Cadhilac, «Présage, Tirage, Mirage», che parla della veggenza. Alla Fondazione Lee Ufan Arles, l’artista coreano ospita Michelangelo Pistoletto per un dialogo prolifico e ricco di spunti. La galleria Anne Clergue ospita Chiara Indelicato e la sua mostra «Pelle di Lava» sull’isola di Stromboli. Infine, la galleria di Anne-Laure Bouffard apre le porte dell’Hôtel de la Lauzière per ospitare l’artista Nhu Xuan Hua (Parigi, 1989) e la mostra «Let the Horses Ride», nel quadro suggestivo di un appartamento abbandonato nel 1974.