Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

La mostra con cui il nuovo polo culturale gres art 671 (Fondazione Pesenti) di Bergamo inaugurava nello scorso settembre la propria programmazione continuativa era la personale di Marina Abramović «between Breath and Fire». Ora, dal 16 aprile al 12 ottobre va invece in scena una collettiva, voluta dal suo giovane presidente, Roberto Pesenti, per riflettere sul tema tragicamente attuale della guerra: di tutte le guerre (nel mondo sono oggi in corso 120 conflitti armati), presenti e passate, lette però in una chiave non storiografica ma universale e «umanistica», con l’intento di guardare in primo luogo ai vissuti, ai sentimenti, agli stati d’animo dell’essere umano (e non solo) di fronte a questa inestirpabile atrocità.

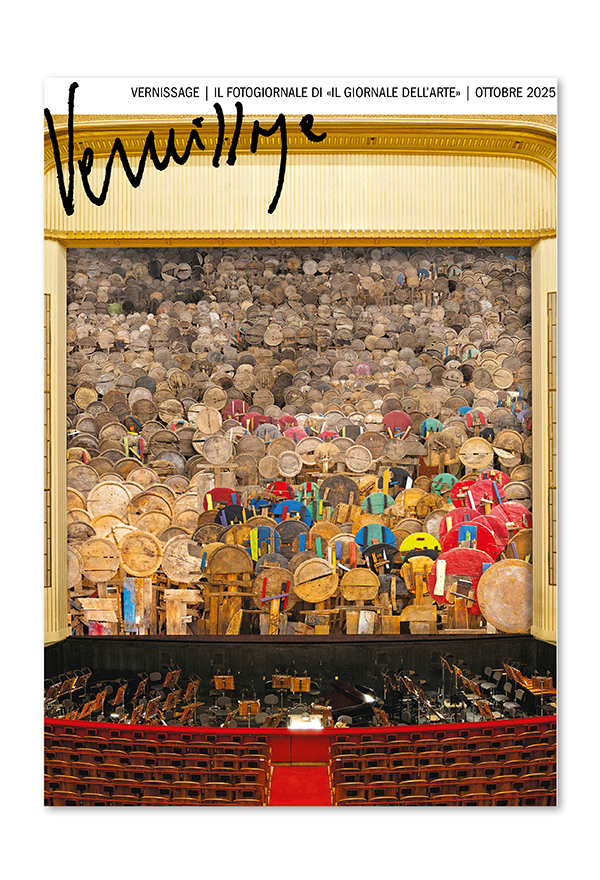

La mostra s’intitola «De Bello. Notes on War and Peace» (catalogo gres art) ed è curata da Francesca Acquati, direttrice generale gres art 671 (il numero allude alla strada statale su cui il complesso si affaccia), e da Studio 2050+, cui si deve anche il suggestivo allestimento («un ambiente domestico smembrato», ci spiega Acquati), da un’idea di Salvatore Garzillo, cronista e artista, e del fotogiornalista Gabriele Micalizzi, entrambi in Ucraina sin dallo scoppio della guerra.

Sono 37 (tra gli altri, Alberto Burri, Claire Fontaine, Anselm Kiefer, Lawrence Abu Hamdan, Joseph Beuys, Marina Abramović, Cristina Lucas, Maja Bajevic, Boris Mikhailov, Arcangelo Sassolino, Monira Al Qadiri, Mohamed Choucair, Masbedo e Total Refusal) gli artisti convocati per questa mostra che si allarga nel tempo (ci sono una tavola della fine del XV secolo attribuita a Jacopo Ripanda, con la «Battaglia tra i Troiani e la vergine Camilla», dall’Accademia Carrara; un dipinto risorgimentale di Andrea Gastaldi; un «tappeto di caccia» persiano, prima metà del XVII secolo, dalla Mita-Fondazione Tassara di Brescia, con le esercitazioni alla guerra di un sovrano safavide nei giardini del suo palazzo) e si dilata nello spazio, ovunque nel mondo ci sia una guerra. A unire tutti loro è perciò un’unica, terribile circostanza: il vivere o l’avere vissuto una guerra.

Gabriele Basilico, «Beirut», 1991. Courtesy of Archivio Gabriele Basilico. © Gabriele Basilico/Archivio Gabriele Basilico

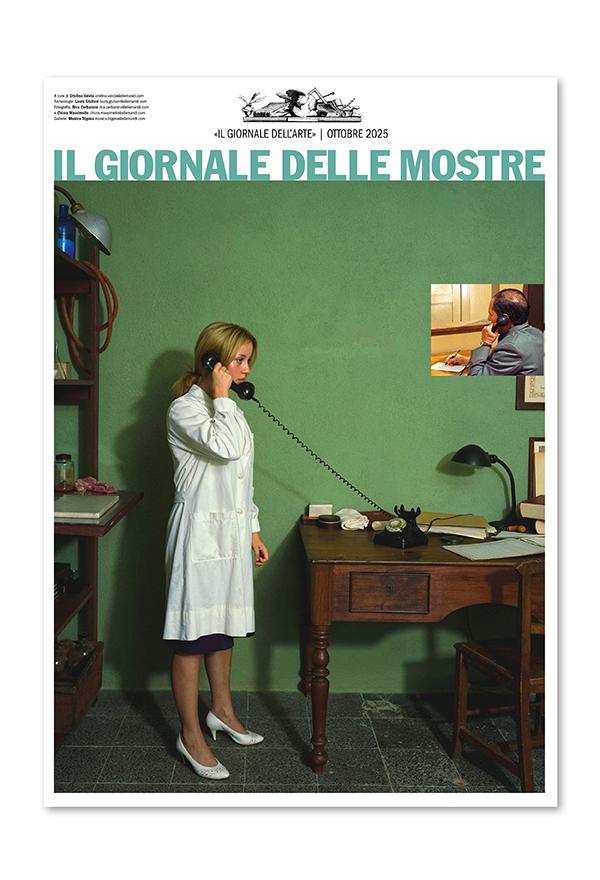

La mostra, ci racconta Francesca Acquati, è divisa in cinque «stati»: lo stato di Pace apparente, sempre a rischio di precipitare, e qui è emblematico il neon di Claire Fontaine con il responso, oracolare ed equivoco, della Sibilla al soldato in partenza per la guerra, «ibis redibis non morieris in bello» (2006), che evoca il sentimento di angoscia di chi vive quell’attesa. Ma non meno ansiosa e ansiogena è «Anche sì anche no» (2022), l’opera di Arcangelo Sassolino fatta di una lastra di cristallo che sorregge, rischiosamente, una pesantissima incudine.

Lo stato successivo è quello dell’Allarme e qui torna Marina Abramović, ora con «8 lessons on emptiness with a happy end» (2008), che mostra la fragilità dei bambini (laotiani in questo caso) di fronte alla brutalità della guerra, insieme a Daya Cahen, lei con il video «Birth of a Nation» (2010), in cui le cadette di un’Accademia militare russa si truccano e imparano a usare le armi. Il climax esplode nello stato successivo: la Guerra. E qui, oltre ai citati Ripanda e Gastaldi entra, in veste di disegnatore, Salvatore Garzillo, con i 18 disegni a penna e acquarello del ciclo «In carta e ossa» (2022), da lui realizzati nei primi mesi dell’invasione russa nell’intera Ucraina, guardando ai volti e alle storie delle persone incontrate. Di ritorno, Garzillo ha raccontato: «Mi mancavano le parole e ho disegnato ciò che vivevo». E nelle carte ha integrato la terra dei luoghi attraversati in Ucraina.

Dopo, è la volta delle Macerie: chi, se non Gabriele Basilico, con il suo terribile reportage del 1991 da Beirut distrutta, avrebbe potuto rappresentare meglio la desolazione di ciò che resta dopo? Ma qui ci sono anche il lightbox di Alfredo Jaar «Milan, 1946: Lucio Fontana visits his studio on his return from Argentina» (2013), con la fotografia famosa di Fontana arrampicato sulle rovine del suo studio milanese, e un magnifico «Rosso Plastica» (1963) di Alberto Burri. Infine, la speranza della Ricostruzione dove, tra gli altri, s’incontrano i lavori dell’iraniana Maees Hadi, architetto e designer, qui con «The sound of border» (2021), tassonomia degli uccelli di una riserva naturale kuwaitiana che durante la Guerra del Golfo nel 1990 diventò una base militare, sovvertendo le rotte degli uccelli migratori, e dell’artista kuwaitiana Monira Al Qadiri, con «Onus» (2023): sculture di vetro soffiato di uccelli morenti, impantanati nel petrolio, come accadde allora in Kuwait. Ovunque, la guerra è letta come un fenomeno sociale e culturale universale, nei suoi effetti che stravolgono le vite di umani e animali, perché, conclude Acquati, «il nostro obiettivo è di porre sempre lo spettatore al centro, offrendogli un’esperienza da cui esca cambiato interiormente».

Salvatore Garzillo, «Scappare, ma dove», 2022. Courtesy of the artist. © Salvatore Garzillo