Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Irina Hiebert Grun

Leggi i suoi articoliNella prima sala della mostra di David Hockney, in corso alla Fondation Louis Vuitton fino al 31 agosto, ci sono dipinti prestati da istituzioni di tutto il mondo: Londra, Oslo, Düsseldorf, Melbourne, Milano, Dallas. E chissà ancora da dove. Il resto proviene da collezioni private, tra cui «Berlin: A Souvenir» (1962). L’opera, con le sue figure frammentate in modo caotico, è stupefacente. Con così tante sorprese già in apertura, ci si chiede come saranno le successive 10 sale.

La mostra, intitolata «David Hockney 25», si concentra sull’ultimo quarto di secolo dell’attività dell’artista britannico (Bradford, 1937). Ma non lasciatevi ingannare. Si parte dall’inizio, da un ritratto che Hockney, diciottenne, fece di suo padre, un contabile, nel 1955. Quando l’artista è andato a visitare la mostra pochi giorni prima dell’inaugurazione, «ha trascorso molto tempo davanti al dipinto, ha confidato Suzanne Pagé, direttrice artistica della Fondation Vuitton. È stato molto toccante. È un uomo molto emotivo». Questa è la più grande retrospettiva di Hockney finora allestita e riempie tutti gli spazi della fondazione, che tra l’altro è stata progettata dal suo amico Frank Gehry, l’architetto californiano il cui ritratto è appeso più avanti nel percorso. Non si può biasimare l’artista inglese, che ha 88 anni ed è costantemente assistito da due infermiere, per aver voluto presentare tutto nel miglior modo possibile. Ma avrebbe dovuto? Be’, in realtà sì.

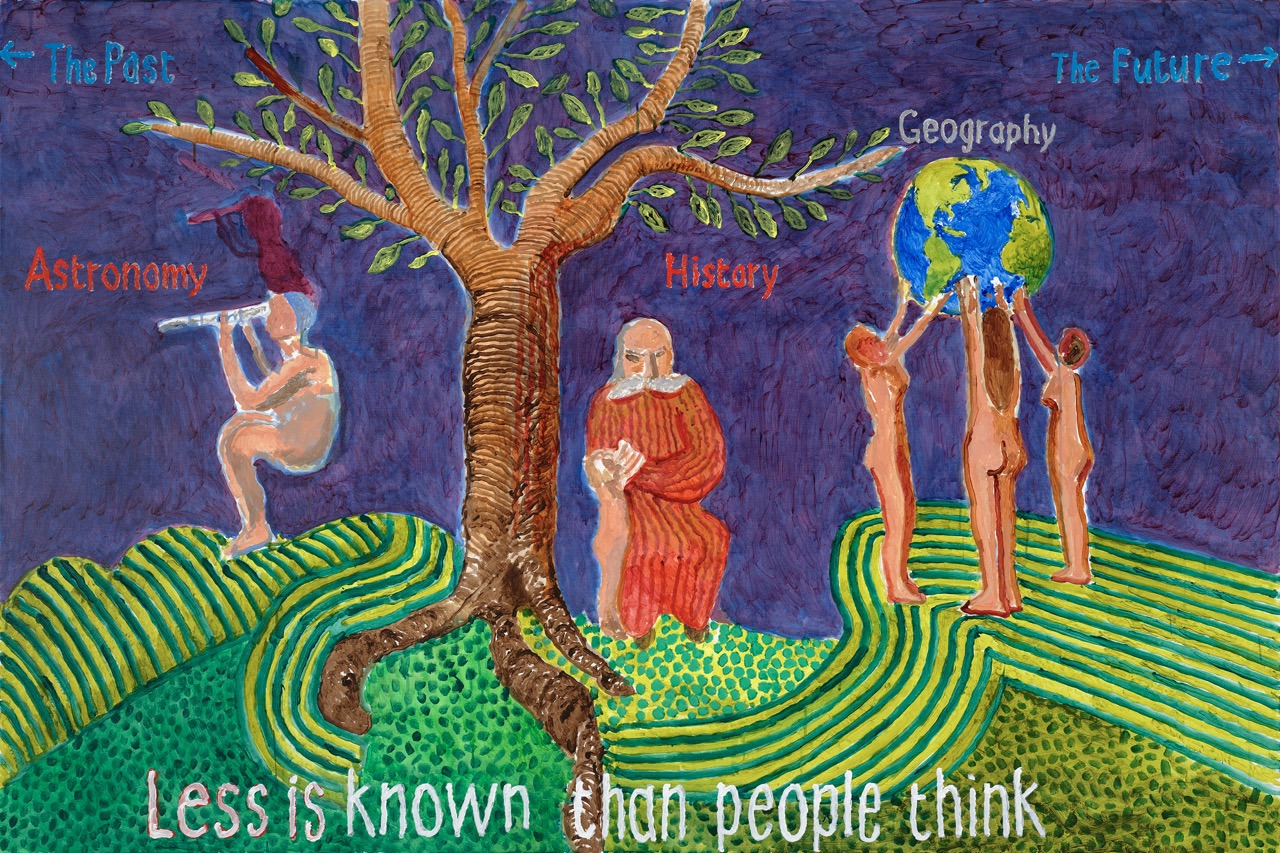

David Hockney, «After Munch/Less is Known than People Think», 2023

È una gioia rivedere quelle piscine di Los Angeles degli anni Settanta e gli inizi e la fine di una relazione durata cinque anni con il biondo e affascinante Peter Schlesinger, che si aggirava sul bordo dell’acqua con la sua giacca rosa salmone; oppure crogiolarsi nel ritratto del 1968 di Christopher Isherwood e Don Bachardy, seduti fianco a fianco nel primo doppio ritratto di questo tipo di Hockney. Poi all’improvviso è il 1990 e ci si trova sulla Pacific Coast Highway e nel Nichols Canyon, paesaggi di una luminosità abbagliante che sembrano il frutto dell’amore tra Van Gogh e Cezanne in preda all’euforia da overdose di zucchero. Sono di dimensioni enormi e di grande impatto emotivo, e raccontano come Hockney vedeva queste scene: come corse ipervivide di colore e forma. Ma sono rese nei minimi dettagli.

David Hockney, «Bigger Trees near Warter or ou Peinture sur le Motif pour le Nouvel Age Post-Photographique», 2007

Hockney è un pittore favoloso. Mentre lui, il suo socio Jean-Pierre Gonçalves de Lima e il suo assistente di studio Jonathan Wilkinson si sono certamente impegnati in questa mostra, il curatore ospite è stato Norman Rosenthal, lo storico dell’arte inglese che a ottant’anni sa ancora come allestire una mostra. Il fatto che il budget sia stato fornito dalla Fondation Vuitton ha aiutato, ad esempio per quanto riguarda tutte le costose spedizioni da luoghi come Singapore e le Hawaii. È difficile immaginare che un’istituzione pubblica, in qualsiasi parte del mondo, al giorno d’oggi sia in grado di sostenere costi simili e di portare a termine una tale mole di lavoro. Una galleria di ritratti densamente affollati dimostra quanto Hockney ami creare un mondo intorno a sé: molti membri della famiglia, altri artisti (tra cui i defunti Derek Boshier e John Baldessari), la regina delle pubbliche relazioni nel mondo dell’arte Erica Bolton, resa a carboncino e pastello; la designer Celia Birtwell, in pantaloni scozzesi; un uomo senza nome su una poltrona, il cui rivestimento in velluto rosso sembra abbastanza reale da poter essere toccato. La sala accanto è dedicata a un altro grande tema della storia dell’arte, la pittura floreale, anche se i fiori di Hockney sono in vasi insignificanti posti su tovaglie a quadretti. È un riferimento a Matisse e alla gioia dei dettagli della vita domestica. E poi c’è lo Yorkshire, la campagna inglese dove l’artista è cresciuto. Ha iniziato a trascorrere più tempo lì alla fine degli anni Novanta, prima e dopo la morte di sua madre, e dopo anni trascorsi a Los Angeles, perché il suo scenario in continua evoluzione lo affascina. Si immerge nella storia dell’arte inglese, nelle opere di Constable e Turner, e nelle tecniche tradizionali come l’acquarello, la pittura ad olio e quella en plein air, per poi trasferire il tutto su carta e tela. Una suite di 12 opere intitolata «The Arrival of Spring» (2013) mostra la luce mutevole, gli alberi e i cespugli che fioriscono gradualmente tra febbraio e maggio, creando spazio e ombra con il solo utilizzo del carboncino, con la stessa espressività con cui Constable usava la matita.

David Hockney, «Winter Timber», 2009

L’occhio di Hockney è inesauribile. Non riesce a smettere di guardare e non riesce a smettere di mostrarci ciò che ha visto. È come un componente della Scuola di Barbizon, che non rientra mai a casa. Divora siepi e fiori di biancospino usando i suoi iPad e iPhone per assorbire tutto, pur continuando a dipingere con acrilico e olio. Ma ci sono momenti in cui sembra che ci sia troppo da vedere. Una sezione intitolata «Quattro anni in Normandia» dà davvero questa sensazione: 220 immagini realizzate con l’iPad dei pochi ettari che ha esplorato durante il lockdown del 2020, seguite dalla serie «Starry Night» con cieli notturni dipinti con colori sintetici. Tuttavia, la pazienza viene premiata dalla sala finale, che celebra la sua attività in campo scenografico. Hockney ha creato scenografie per l’opera dal 1975 all’inizio degli anni Novanta, dando vita a un mondo esuberante di maschere di animali e farfalle, storie con motivi di salici e pulcinella sbarazzini. «Amo la musica e quando vado all’opera mi piace avere qualcosa da guardare, ha detto Hockney all’inizio della sua attività teatrale. Ma il teatro implica collaborazione, il che significa compromessi». Si ha la sensazione che non sia proprio il suo genere.

David Hockney, «After Blake/Less is Known that People Think», 2024

David Hockney, «Portrait of My Father», 1955