Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliIl tempo migliore per leggere? L’inverno... D’estate, si va di smartphone. Libri, riviste e quotidiani sono ridotti dentro il cellulare. Le pretese letture a distesa tra giugno e settembre si sono trasformate, alla meglio, in raccolte di massime. Le uniche che consentano uno spettro di lettura dilatato (un minuto o meno per accoglierne una e una vita intera per sedimentarla). Si chiamano aforismi. Sono la «colonna letteraria» dell’estate a patto, però, di non sbagliare porta d’ingresso.

A me è successo e l’incontro con François de La Rochefoucauld, campione seicentesco del pensiero lungo dentro forma breve, è nato sotto gli auspici del più sbagliato dei quadri. Una copertina fuori tema è un delitto se con quell’autore si tratti della prima volta. Pure, La Rochefoucauld rimane il miglior regalo estivo ci si possa fare. Uscite in prima edizione nel 1665, nell’anno in cui Gian Lorenzo Bernini arriva a Parigi a fare il ritratto del Re Sole, le Massime morali ovvero riflessioni o sentenze compongono un manuale di eccellenti frasi da Facebook, tre secoli e mezzo prima di Facebook. A portarmi fuori strada fu un’edizione della Bur con il «Ritratto della signora Bergeret» eseguito da François Boucher nel 1766 e che immette il lettore in un clima lontanissimo dal rigore di questo frutto prezioso e velenoso. Cos’ha da spartire Boucher con uno vissuto sotto due Luigi (XIII e XIV), cresciuto sotto il cardinale Mazzarino e il cui fraseggio meriterebbe l’accompagnamento della viola da gamba di Marin Marais? Mondano e ad alto gradiente erotico, il cerimoniale di Boucher vuole un pubblico diverso. Queste massime di un La Rochefoucauld neanche cinquantenne andrebbero piuttosto centellinate e sillabate ad alta voce. La numero 500 per esempio: «Ci sono persone così piene di sé che, quando sono innamorate, trovano il modo di occuparsi della loro passione senza occuparsi della persona che amano». Oppure: «Le virtù si perdono nell’interesse come i fiumi si perdono nel mare».

La Rochefoucauld è lo scrittore dell’estate 2025 specie se lo si ripeschi nell’edizione Einaudi di dieci anni fa (Sentenze e massime morali, a cura di Carlo Carena, collana «I millenni») con la copertina perfetta: una «Vanitas» di un caravaggesco all’acqua di rose come Nicolas Régnier. Leggi una massima. Ci ripensi. La commenti col vicino di ombrellone, anche lui sicuramente versato nelle ansie dell’uomo barocco, o la posti nella discarica dei social. Salti in principio le più lunghe e butti l’occhio su quelle di due o tre frasette. Questa, per esempio, fintamente lapalissiana: «La fine del bene è un male; la fine del male è un bene». Alcune, uno le rigira in mano come castagne, soffiandoci su: «L’amore, come il fuoco, non può sussistere senza un continuo movimento: esso si spegne non appena finisce di sperare o di temere». Un’altra, la numero 93, è per chi sia di bocca buona. Anzi di rosa: «I vecchi amano dare buoni consigli per consolarsi di non poter più dare cattivi esempi». Al che uno subito canticchia: «Si sa che la gente dà buoni consigli/sentendosi come Gesù nel tempio/si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio». Calco? Citazione? Fabrizio De André era un fumatore, bevitore e lettore incallito e, come Picasso, un grande ladro. La benefattrice del paesino di Sant’Ilario teneva La Rochefoucauld sul comodino?

Colpa dello smartphone, al trimestre estivo ripugnano letture estese. Meglio cimenti da scattisti: aforismi, appunti o racconti brevi. Metterei in valigia i dieci del Viaggio di nozze al Louvre che i torinesissimi Fruttero e Lucentini nel 1985 ricoverarono sotto le edizioni di Umberto Allemandi. Balzac. D’Annunzio. Zola. James. Lovecraft. Edith Wharton. Proust. Huxley. Huysmans. Il meno conosciuto Montague Rhodes James. Tutti alla prova di quadri e musei. La scelta è prevalentemente ottocentesca. Originale (a cominciare dalle traduzioni, quanto più datate tanto più saporite) e controcorrente, nel piegare maratoneti non antologizzabili come Zola e Proust alla massima contrazione, quest’antologia a quattro mani è la prova che i migliori critici d’arte non siano gli storici d’arte.

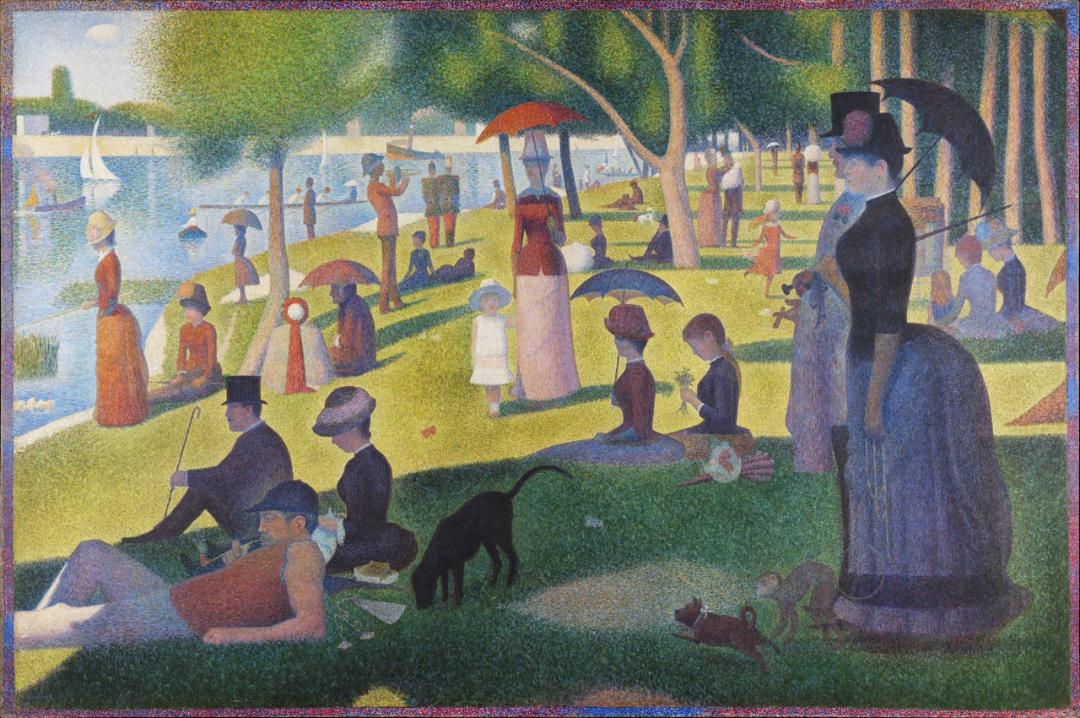

Un esempio? Non tanto, questa volta, Proust (sospettabile padrino di Roberto Longhi), quanto un classico pochissimo letto come Émile Zola che, se decidi di leggere, ti ritorna paurosamente diverso da come te lo aspettavi. Nell’Assommoir (in italiano anche L’ammazzatoio o Lo scannatoio, lo trovate in varie edizioni Garzanti, Mondadori, Newton Compton, Feltrinelli...) del 1877, un anno formidabile per la pittura europea, una brigata di nozze inganna un paio d’ore andando al Louvre prima di mangiare («Vi sono antichità, immagini, quadri, un mucchio di cose. È molto istruttivo. Può darsi che voi non conosciate cotesta roba... è da vedere almeno una volta», raccomanda a tutti il capo brigata). La visita non è veloce come nel film «Bande à part» di Jean-Luc Godard del 1964 o nel remake «The Dreamers» di Bernardo Bertolucci del 2003 (dove i tre protagonisti riescono a battere i 9 minuti e 43 secondi traguardati da Anna Karina, Sami Frey e Claude Brasseur nell’originale). I nostri dell’Assommoir trascinano i piedi, si annoiano mentre salgono lo sconforto e l’inadeguatezza che accompagnano sempre le visite al Louvre. Cominciano dal museo assiro («Le bestie mostruose mezzo gatte e mezzo donne, col viso di morto... trovavano tutto ciò bruttissimo. Oggi si lavorava la pietra assai meglio»). Uno si ferma davanti alla «Gioconda trovandoci una rassomiglianza con sua zia» (incominciando il gioco delle parentele tra quadri e persone in cui saranno maestri Marcel Proust e Federico Zeri). Arriva, poi, l’infilata di mille quadri: «La brigata si lanciò nella lunga galleria ove sono le scuole italiane e fiamminghe. Altri quadri, sempre quadri, santi, uomini e donne con visi che non si capivano, paesi affatto neri, bestie divenute gialle, un brulichio di persone e di cose, il cui violento tumulto di colori cominciava a dar loro un grosso mal di capo...». Anni fa Pietro Citati spiegò perché è il museo peggiore del mondo: «Il nuovo Louvre non è fatto per accogliere amanti dell’arte... Si può fare di tutto: mangiare, comprare libri, passeggiare, chiacchierare, amoreggiare, correre, fare jogging, dormire, sognare: mai guardare un quadro...».

Con il sottotitolo di 10 storie per l’amatore d’arte presentate e commentate da Fruttero & Lucentini (con la e commerciale tipica del decennio), Viaggio di nozze al Louvre uscì quarant’anni fa, nel 1985, nella collana dei «Testimoni dell’arte». Mina Gregori, che la dirigeva, aveva sessant’anni. «Il Giornale dell’Arte» ne aveva compiuti due e già cominciava a correre spedito. Ristampato in formato ridotto nel 2002, reca in copertina un dettaglio della «Bella Rosine» (o «Deux jeunes filles», 1847; Museo Wiertz di Ixelles), quadro immensamente più noto del suo autore, il belga Antoine Wiertz. Astuto adattamento in chiave mortuario-simbolica di Rubens, secondo un gusto del macabro che appartiene alla cultura fiamminga più che a quella nostra, è la sola immagine da schierare a contraltare dei milioni di seni e coseni, cosce, sederi e corpi tatuati che in questi mesi estivi ci sommergeranno sui social.

Altri articoli dell'autore

Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso