Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Causa

Leggi i suoi articoliVelato. Se esiste una parola d’ordine a Napoli la scelta si riduce a questo aggettivo solo. Velato. Temo non il primo a venire in mente a chi pratichi una città dove tutto sembra così chiaro e impudicamente in mostra. Ma è la chiave. Al femminile, velato si coniuga per definire uno degli apici del ritratto rinascimentale. Al limite, per quanti cresciuti con la tv degli anni ’70, rievoca un film di Flaminio Bollini, «Ritratto di donna velata» del 1975 dove la sigla di testa (con musiche di Riz Ortolani) inalbera il più adusto dei nudi di Giacometti.

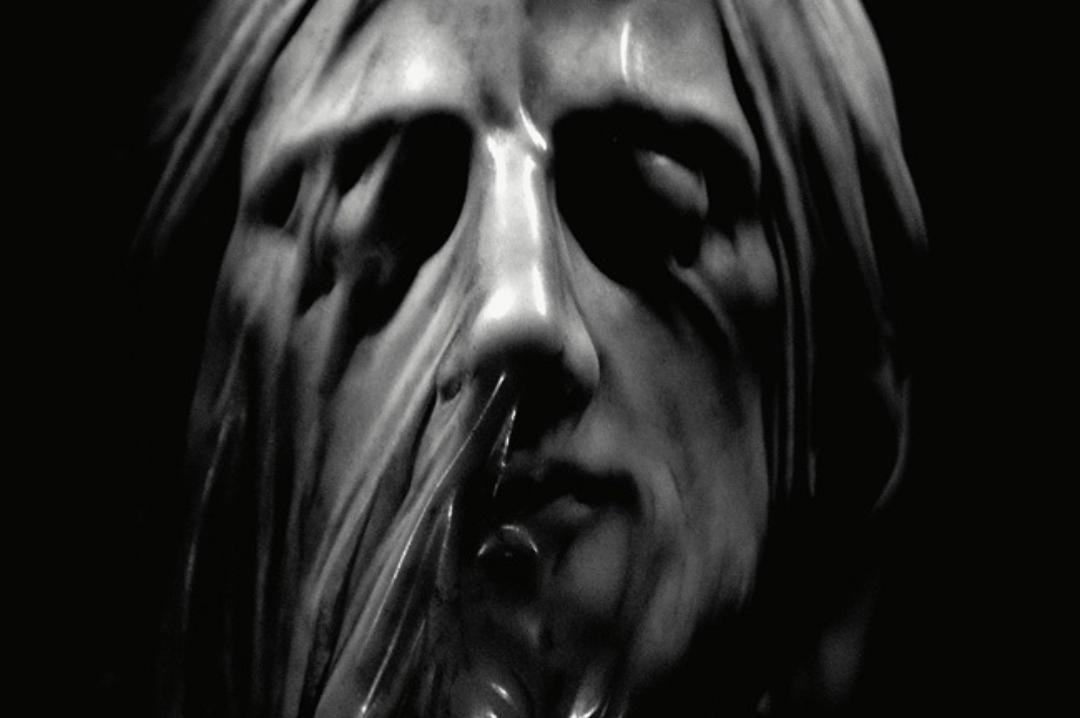

A Napoli l’aggettivo si accompagna a un Cristo in marmo di Giuseppe Sanmartino, ineguagliabile esercizio di stile e, insieme alle «Opere di Misericordia» del Caravaggio, il feticcio della città, se non si parli di pizze fritte e scudetti. Il murale di Maradona, la limonata a cosce aperte e il Cristo di Sanmartino sono le prime e ultime scelte per chi visiti Napoli lasciando fuori l’essenziale; ossia il meglio (da Capodimonte alla Cappella del Tesoro).

Nudo perché velato. Velato perché nudo. Il Cristo settecentesco ha surclassato le altre sculture che lo circondando nella Cappella Sansevero: dal veneto Antonio Corradini (che per il principe Raimondo di Sangro lavorò negli anni estremi) al genovese Francesco Queirolo. Lo stato maggiore degli scultori disponibili in anni in cui si inaugura la Reggia di Caserta e, nel campo della pittura decorativa il meglio lo offre, nella volta della Chiesa della Nunziatella, il più autonomo e fedele degli allievi di Solimena, Francesco De Mura.

Quasi al centro di un sacello congegnato per le passioni erudite di un committente esigente, il «Cristo velato», all’altezza del 1753, è campione di un virtuosismo che si declina in modo diverso che nei gruppi scultorei alla Borghese un secolo e passa prima. Il trattamento del marmo valorizza le forme occultandole, secondo un processo che ricorda il cinema soft core dove la procacità (femminile) viene ostentata nel momento in cui la si stringe e costringe in una camicetta bagnata. Anche Christo velava i monumenti per svelarli.

La Cappella Sanseverocon il centro il «Cristo velato» di Giuseppe Sanmartino. Foto Raffaele Aquilante e Alessandro Scarano per 327Collective

Ma al centro dell’età borbonica Sanmartino, Corradini, Queirolo, un napoletano, un veneto e un genovese accomunati dalla sfrenata abilità nella resa illusiva dei materiali, assodano il primato del mestiere tra la morte di Gian Lorenzo Bernini e la giovinezza studiosa di Antonio Canova. Nessuno lo spiega meglio di alcuni fotografi che, dal canadese Rolof Benny al bolognese Nino Migliori, si sono esercitati sul «Cristo velato» per provare a smarcarsi dal ruolo di meri copiloti degli storici d’arte.

La migliore lettura critica della Sansevero la si recupera però al ventesimo minuto di un film del 1978, «Nel Regno di Napoli» di Werner Schroeter quando, durante una messa in Cappella, mentre il prete tuona contro il comunismo sanguinario e cannibale che verrà sconfitto dalle forze cattoliche, il direttore della fotografia Thomas Mauch riparte dal primo piano del volto del Cristo e si allarga poi a definire gli altri gruppi.

Niente da fare. Sanmartino è principio sbaragliante. Sineddoche della Cappella (e, ormai, di Napoli tutta) il lavoro più noto, se non l’unico noto del più grande scultore napoletano di metà secolo è il feticcio di una città che, risvegliatasi diversamente turistica di come non fosse durante il Grand Tour, vive di feticci perché è sui feticci che batti cassa, convogliando gente nei musei e nei siti. Staccato dal contesto e goduto come creazione autonoma da adorare, un feticcio compare al principio di «2001 Odissea nello spazio» (1968) o nella copertina di un disco del 1971 dove la band inglese degli Who riprende l’idea del monolite del film di Kubrick: e sia pure per andarci a pisciare contro.

Non sarà questo l’intento delle file che, ogni giorno, disciplinatamente, attendono di entrare nella Sansevero e già al principio del centro storico, scempiato da vernici come un cadavere da tatuare, chiedono del «Cristo velato». Nessuno gli avrà detto che, alle spalle, la Chiesa di Sant’Angelo a Nilo riserva, a ingresso gratuito, una spettacolare compresenza di quattro toscani in trasferta, in persona o per opera, da Michelozzo e Donatello, a Marco Pino, ai fratelli Ghetti.

Ma il Cristo di Sanmartino non si batte al punto che, in questi ultimi anni, la Sansevero è corsa ai ripari sulle ali di uno slogan: «C’è molto altro da svelare in Cappella». E c’è da crederci, non fosse altro perché se sul monumento hanno finito per incocciare il meglio e il peggio della critica tra massoneria, esoterismo e altre vie di fuga per chi voglia fare storia dell’arte facendo a meno della storia dell’arte, solo di recente alcuni studiosi di nuova generazione hanno riconsiderato il problema stilistico e iconografico del vano riconnettendolo al trattato tardocinquecentesco di Cesare Ripa sulle allegorie. Resta un punto.

Prima della fine degli anni ’50, da queste parti ci venivano storici d’arte, eruditi di cose locali e Benedetto Croce (che viveva a poche centinaia di metri). La prima (e sin qui unica) monografia scientifica sulla Cappella Sansevero la tenta nel 1959 Marina Causa Picone. Scritto con garbo e riferimenti giusti (il che non è scontato per una studiosa con un solo esame di storia dell’arte e senza motori di ricerca) rimane il miglior tutorial per il monumento e meriterebbe di essere ristampato in vesti meno ascetiche.

Su probabile consiglio di Raffaello Causa e Ferdinando Bologna, allora poco più che trentenni, la giovane si fece coraggio e inviò il libro all’unico non napoletano che nel centro storico napoletano ci fosse disceso per tempo. Giunto il pacchetto, venne presto la risposta: «Firenze, 24 settembre 1959 Gentilissima Dottoressa Picone, i suoi saggi su Del Po e sulla cappella Sansevero mi paiono assai buoni e ben condotti ed io me ne rallegro mentre la ringrazio per avermeli, così cortesemente, inviati. Coi migliori saluti Roberto Longhi».

Il «Cristo velato» nel Museo Cappella Sansevero. Foto Raffaele Aquilante e Alessandro Scarano per 327Collective

Particolare del volto del «Cristo velato». Foto courtesy Museo Cappella San Severo

Altri articoli dell'autore

Un interrogativo intorno a una musica che dal 1835 per sua natura vive di maschere e sdoppiamenti

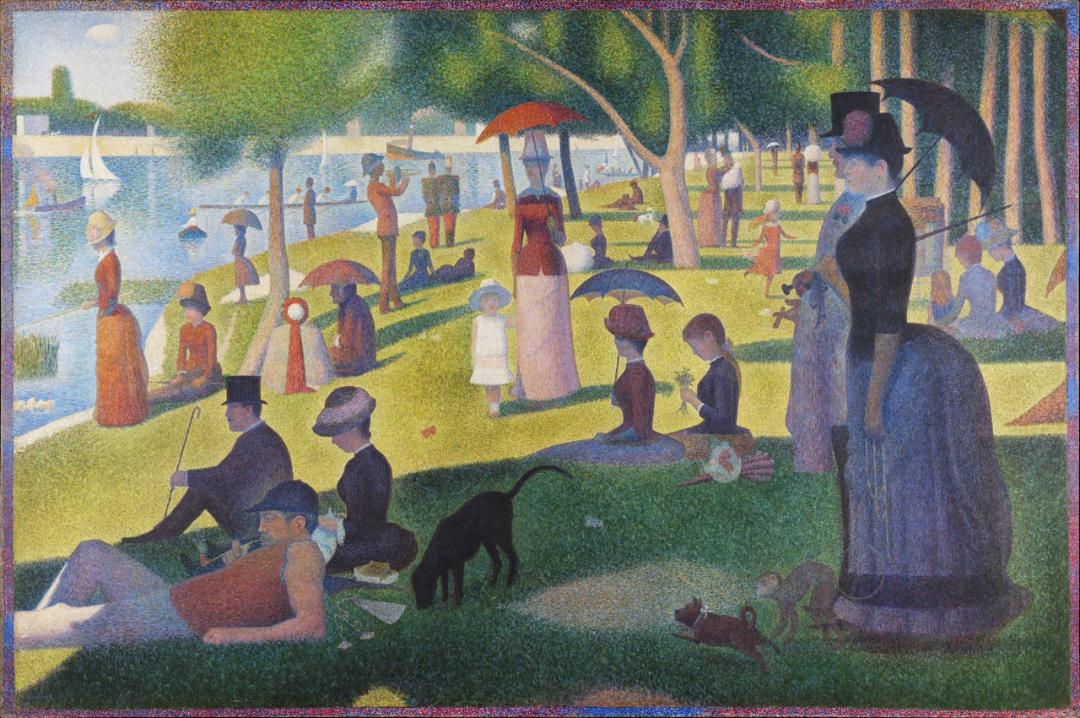

Il vero spirito del Natale è nella luce dorata di un capolavoro del Sassoferrato conservato nel Museo di Capodimonte

Henry Beyle pubblica in edizione limitata immagini e parole di una conversazione «fuori dai denti» del 1980 dei due grandi compagni di strada. Ogni lettura è un furto con scasso ripetono; ogni quadro pure

Atteso che, col 31 dicembre, si chiuderà il primo quarto del primo secolo del nuovo millennio, ricordiamo La Folie Baudelaire di Roberto Calasso