Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stéphane Renault

Leggi i suoi articoliGeorge Condo (1957), uno degli artisti americani più influenti della scena contemporanea, è attualmente protagonista di tre mostre: «George Condo. People Are Strange» (fino al 22 aprile) ha inaugurato il secondo spazio di Hauser & Wirth a Los Angeles; «Entrance to the Mind. Drawings by George Condo», alla Morgan Library & Museum di New York fino al 14 maggio, è incentrata sui suoi lavori su carta; dal 31 marzo al primo ottobre il Nouveau Musée national de Monaco-Villa Paloma di Montecarlo presenta l’ampia monografica «George Condo - Humanoïds», curata da Didier Ottinger.

Qual è stato il suo primo incontro con l’arte?

Vivevo a Concord, nel New Hampshire, quando all’età di 4 anni circa, tornato a casa dalla messa, iniziai a disegnare un crocifisso. Sembrava un dipinto di Georg Baselitz. Poi ho iniziato a disegnare soggetti più realistici. Nella mostra alla Morgan Library di New York sono esposte opere che ho realizzato a 15 anni. Come pittore, ho dovuto chiedermi come si fosse evoluto il mio lavoro e se avessi fatto qualcosa di meglio da allora! Per un intero periodo della mia vita non avevo mai sentito parlare del mondo dell’arte. Ero un autodidatta e nessuno mi considerava un artista. Il primo quadro che ho guardato davvero è stato un dipinto di Pablo Picasso pubblicato su un giornale di Boston, dove vivevo all’epoca. Lo trovavo fantastico, ma non riuscivo a capire perché lo avesse lasciato incompiuto, non finito. Così ho continuato a disegnare e a dipingere con questo pensiero in testa, finché ho deciso di iscrivermi all’Università del Massachusetts a Lowell per studiare storia dell’arte e musica, due discipline affini nei metodi.

Ero molto interessato alla musica classica: la musica rinascimentale inglese mi ha portato alle fughe di Johann Sebastian Bach e poi ho scoperto Karlheinz Stockhausen, John Cage, Luciano Berio... Ma a scuola non volevo mostrare i miei lavori a nessuno per paura di essere criticato. Durante le lezioni di Storia dell’arte ho seguito un corso su Caravaggio, che è stato molto istruttivo. È stato allora che mi sono reso conto dell’evoluzione della pittura, da una forma all’altra, e così via. Ho cominciato a capire che prima di Caravaggio c’erano Raffaello, Leonardo... Mi sono reso conto che in ogni periodo gli artisti incorporavano le opere precedenti nelle loro, che c’era sempre qualcosa che l’ultima generazione di pittori rifaceva in modo nuovo, usando però lo stesso soggetto. Un motivo semplice come una mela lo si può vedere in un mosaico di Pompei, o in un dipinto di Francisco de Zurbarán, o in Paul Cézanne, Claude Monet, Pablo Picasso... È un po’ come la musica. Le stesse note sono usate da compositori diversi, con una struttura diversa. Ma sono le stesse note.

Quando si è trasferito a New York, negli anni Ottanta, ha lavorato alla Factory di Andy Warhol. Che ricordi ha di quel periodo?

Sono stato molto fortunato a lavorare con Andy Warhol alla Factory. Nella storia dell’arte si legge che un giovane apprendista si forma nello studio di un maestro e poi diventa un grande pittore. A quel tempo ero l’apprendista di Andy Warhol! Avevo avuto una mostra nell’East Village e Andy Warhol e Keith Haring dissero al mio gallerista che quello che facevo a loro piaceva. Entrambi comprarono qualche quadro ed è così che ci siamo conosciuti. Poi ho capito che dovevo trovare un modo per creare la mia pittura mettendo a frutto quell’esperienza, dovevo mettere nel mio lavoro quello che avevo imparato lì. Avevo già incontrato Jean-Michel Basquiat perché suonavo in un gruppo punk chiamato The Girls. Da Boston eravamo stati invitati a suonare a New York. Quando siamo arrivati, Jean-Michel era lì: è stata la prima persona che ho incontrato a New York.

All’epoca anche lui si dedicava alla musica e mi disse che, se volevo diventare un artista, dovevo trasferirmi a New York. E così ho fatto. Ammiravo il modo in cui combinava le sue origini afroamericanw con un sentimento espressionista. So che gli piaceva molto il lavoro di Cy Twombly che, pur vivendo in Italia, combinava nella sua pittura un approccio americano con i miti europei. Keith, Jean-Michel e io andavamo molto d’accordo. Sono stati entrambi molto importanti. Ciò che Andy ha portato nel mondo dell’arte è stata la libertà di prendere qualsiasi periodo della storia dell’arte e di guardare a ciò che è stato fatto in modo diverso. Non importa se qualcosa è stato fatto nel 1510 o nel 1910; ciò che conta è come lo si usa in un dipinto. Questo atteggiamento ha avuto una grande influenza sulla mia generazione. Io stesso ho trascorso un anno a Los Angeles per studiare le tecniche dei pittori antichi. La mia idea era quella di utilizzare queste tecniche tradizionali per affrontare soggetti contemporanei.

Come vede l’evoluzione del suo lavoro da quando ha iniziato? Per descriverla ha usato il termine «Realismo artificiale»...

Il «Realismo artificiale» è una rappresentazione realistica di ciò che è artificiale, cioè fatto dall’uomo. È l’apparenza della realtà, ma non è la realtà. Questo è ciò che è diventata la politica, non è reale. Quando si ascoltano le notizie, si capisce che tutto è fabbricato: le fake news, l’influenza di Donald Trump... Le persone ripetono una falsa verità più e più volte, e questa verità diventa la narrazione di ciò che un’intera parte del mondo crede. Questo espediente politico per controllare le menti delle persone e dividere è molto pericoloso. Questo è il messaggio della mia mostra «People Are Strange», dal titolo di una canzone dei Doors, che inaugura il nuovo spazio della Hauser & Wirth Gallery di Los Angeles. I ritratti che espongo sembrano molto strani perché il mondo che ci circonda è davvero molto strano. Penso che l’arte sia un mezzo potente per comunicare con le persone. Quando parliamo di caricature, pensiamo a un cartone animato. Il grottesco è in realtà un modo di mescolare concetti della cultura pop americana con tecniche molto antiche.

I dipinti esposti a Los Angeles hanno a che fare con l’attuale disumanizzazione del mondo, parlano di rinnegati, di coloro che vivono alla periferia. Affrontare questi temi mi ha permesso di lavorare in modo più astratto, impressionistico-espressionistico. Alcuni di questi dipinti richiedono molto tempo, altri devono essere realizzati con estrema rapidità, in vari momenti diversi. È una questione di tempo, di ritmo, proprio come nella musica. Si può dipingere come un suonatore di be-bop, oppure con movimenti lenti e cercando di essere più melodico. I miei personaggi sono sempre esseri immaginari e uso diversi linguaggi per rappresentarli. Nei miei dipinti c’è anche molto umorismo: è questo che rende grande l’arte. Molti artisti si stanno liberando dagli stereotipi che sono stati imposti alla cultura. La diversità apre la mente, ma nelle opere si trova anche un’eco dell’ansia generata dalla realtà. Non è come la Pop art degli anni Ottanta, quando la società dei consumi era al suo apice. Oggi tutti guardano con una sorta di disgusto alla deriva della politica.

Direbbe che i suoi dipinti sono, in questo senso, politici?

Direi che sono politici perché le persone sono strane. Non scherzo. In questi giorni c’è un enorme problema che riguarda i senzatetto a New York e sulla West Coast. Chi sono le persone strane? I senzatetto o le persone che li hanno messi in questa situazione? I politici dovrebbero comportarsi come i pittori: potrebbero mescolare i colori e rendere le cose belle. Quello che fanno è invece disumanizzare le persone.

Lei ha vissuto a Parigi tra il 1985 e il 1995. Questo nuovo inizio in Europa ha influenzato la sua pittura?

Dopo tutte le esperienze del periodo effervescente trascorso a New York nei primi anni Ottanta, Parigi era molto diversa. La città, ma anche la mentalità, il modo in cui gli artisti vengono percepiti. Negli Stati Uniti Jean-Michel Basquiat era vittima di razzismo, così come Miles Davis. A Parigi invece erano trattati come dèi! Sono legato a Parigi da una storia d’amore, in termini di letteratura e pittura. A New York avevo letto molti libri di Marcel Proust, Louis-Ferdinand Céline, Jean-Paul Sartre... Ho avuto la fortuna di incontrare Félix Guattari, conoscevo il libro Millepiani che aveva scritto con Gilles Deleuze e il libro di quest’ultimo su Francis Bacon (Francis Bacon. Logica della sensazione, Ndr). Guattari viveva in rue de Condé, nel VI arrondissement. I suoi testi sono stati studiati alla Columbia University. Conoscevo la Parigi della luce, del luccichio dell’acqua che si vede in Claude Monet o del luccichio del suono che si sente in Claude Debussy. Amavo la musica e la letteratura e volevo vivere a Parigi. Durante il mio primo viaggio in Europa, nel 1983, ho partecipato a Colonia a una mostra collettiva con la Mülheimer Freiheit (gruppo di pittori neoespressionisti tedeschi attivo a Colonia dal 1979 al 1982, Ndr). Un anno dopo vivevo in una stanza d’albergo a Parigi, dipingendo. A New York è l’ultima cosa che vorrebbero che tu facessi: non potresti rischiare di rovinare il tappeto, di distruggere i mobili! Quando ero in quella stanza di Parigi, un giorno chiesi alla donna delle pulizie: «Perché tira le tende nel pomeriggio? La stanza è così buia...». E lei rispose: «È per via del sole, fa male alla vernice». Negli Stati Uniti non si sentirebbe mai dire una cosa del genere: la signora che pulisce la stanza si preoccupa del tuo quadro! Mi piaceva passeggiare per Parigi, vedere i luoghi dove sono stati realizzati i grandi dipinti esposti nei musei.

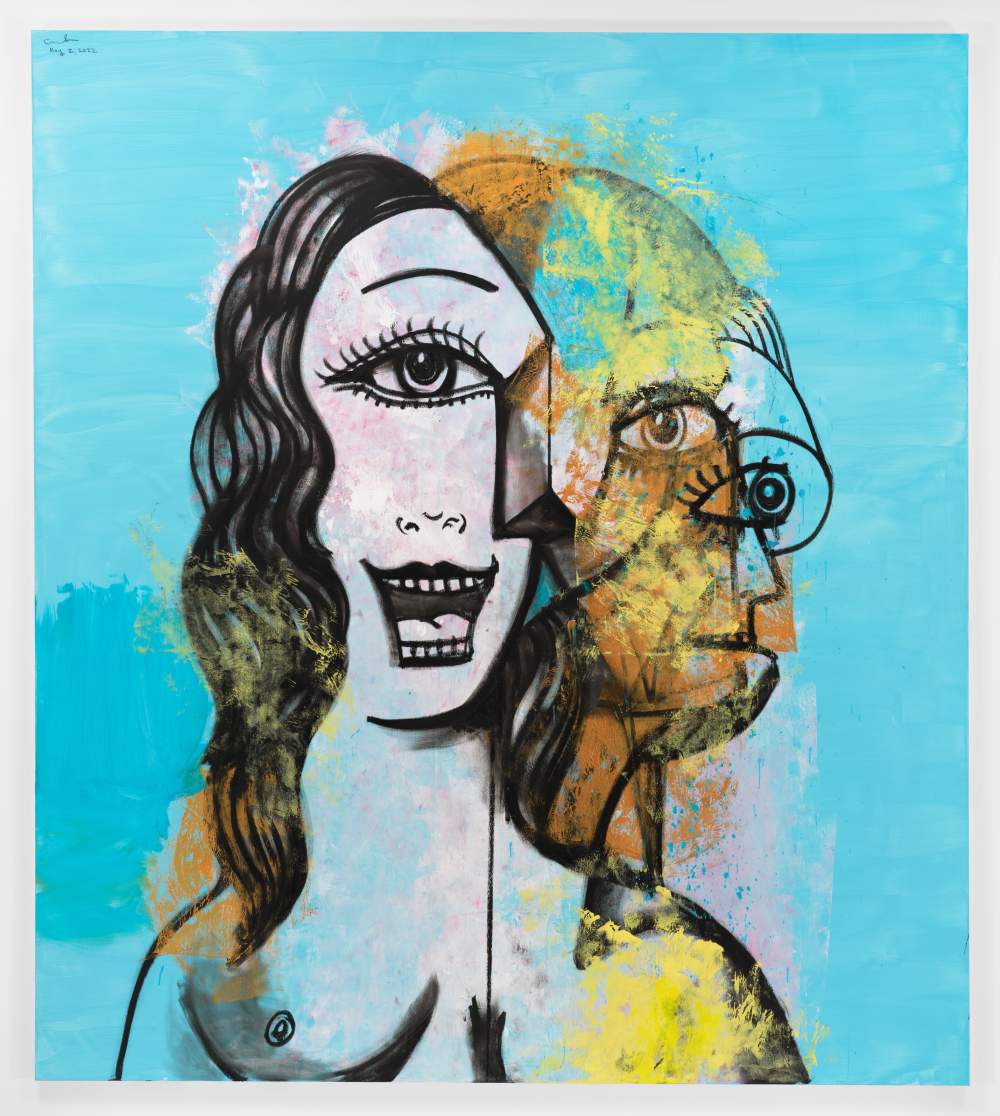

Al Louvre ho notato che i visitatori osservavano gli artisti che copiavano i dipinti. Erano più interessati a guardare i copisti che i dipinti originali, perché li impressionava il fatto che qualcuno fosse in grado di riprodurre le tecniche dei maestri antichi. Così ho chiesto a uno dei copisti se poteva spiegarmi come procedere e insieme abbiamo realizzato una copia di un dipinto di Raffaello. Mi ha mostrato le sue tecniche ed è stato molto interessante. Più tardi ho deciso di realizzare quadri immaginari a modo mio, ricostruendo. E per riuscirci ho dovuto imparare a farlo. A Parigi, la maggior parte degli artisti aveva imparato a dipingere copiando i maestri. Ma io vengo dall’Astrattismo. Quando sono nato, Jackson Pollock era uno dei grandi nomi della pittura. Così ho trasformato l’Astrattismo in Realismo. Ho preso l’arte del mio tempo e l’ho ricostruita. Attraverso questo «Cubismo psicologico» ritraggo individui che esprimono gioia e orrore, felicità e tristezza. In molti miei dipinti le espressioni facciali sono doppie. Forse si tratta di una combinazione di persone diverse in una sola. O di una sola persona. A volte si è di buon umore quando ci si sveglia al mattino, e poi si è di cattivo umore più tardi... La mia pittura è come uno studio della struttura mentale e fisica.

Quale consiglio darebbe a un giovane artista?

Prima di tutto, imparate a dipingere. Osservate il mondo che vi circonda e trovate un modo per catturarlo, in modo che il vostro spirito artistico diventi rilevante per le persone che guardano le vostre opere. Fidatevi della vostra visione interiore. Non esiste un modo concreto per farlo correttamente. Ma il modo migliore è essere fedeli a sé stessi, capire ed esprimere chi si è nel mondo.

George Condo e Keith Haring a Parigi nel 1989. Cortesia della Haring Foundation

«Am I Human?» (2022) di George Condo © George Condo. Cortesia di Hauser & Wirth. Foto Thomas Barratt

«Transitional Portrait in Turquoise and Gold» (2022) di George Condo © George Condo. Cortesia della Hauser & Wirth e Warhol Foundation. Foto Thomas Barratt

Altri articoli dell'autore

Camille Bertrand-Hardy, già responsabile dei musei della città di Montélimar, subentra a Stéphane Tarroux alla guida del museo occitano

L’operazione, che consentirà una visita virtuale del capolavoro gotico parigino, «richiederà almeno un anno di lavoro e costerà probabilmente diversi milioni di dollari», ha precisato il presidente del gruppo informatico

L’attuale vicedirettrice subentrerà a Vincent Rondot a partire dal prossimo 1° settembre

«Van Lévé: Visioni sovrane delle Americhe e dell'Amazzonia creola e marrone (Guadalupa, Martinica, Guyana e Haiti)», prevista per l’autunno 2026, è stata cancellata per motivi di bilancio. La curatrice denuncia una decisione «brutale e scioccante»