Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

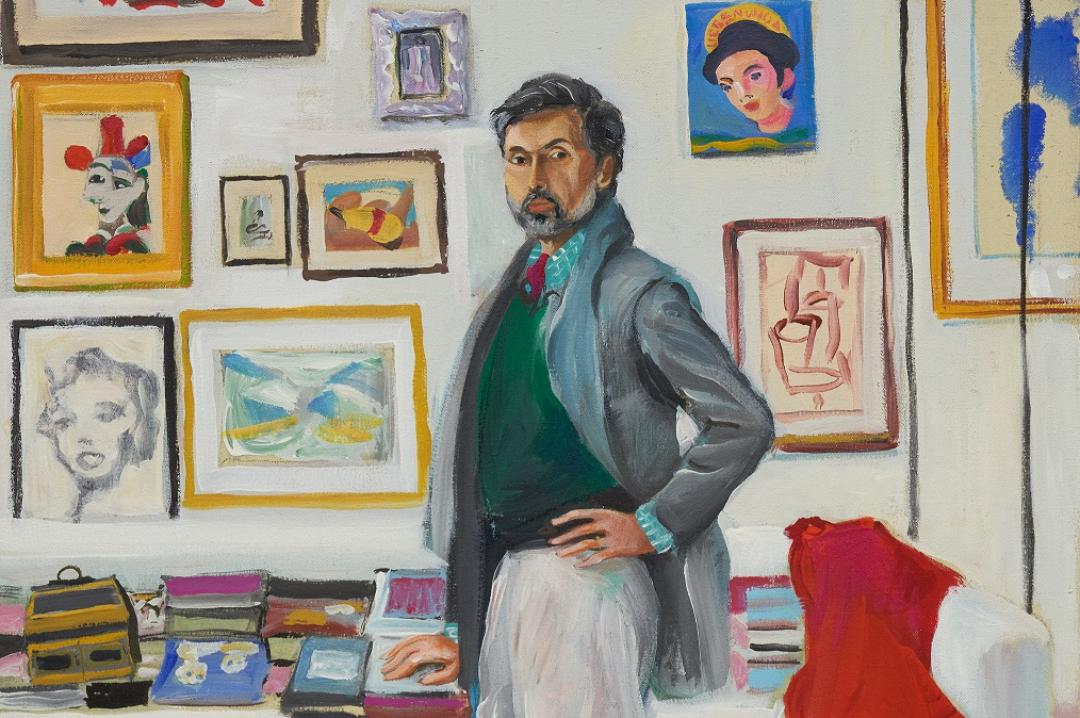

Gian Enzo Sperone

Leggi i suoi articoliAlla faccia del compianto Harold Bloom che, tra i vari tormenti letterari generati dalla sua mente troppo fervida, aveva quello per lui angoscioso ma che da sempre vaga nei cieli dell’arte insieme alle nuvole e cioè: chi influenza chi, con che cosa e come si può narrare e magari quantificare? Le cose oggi stanno così: chi se ne importa se, a furia di distruggere i canoni linguistici per liberarsi del proprio padre (ma in arte nessuno è orfano), si è entrati in una sequela compulsiva di ipotesi artistiche che poche tracce leggibili contengono del loro Dna? Chi se ne importa del gran fracasso declamatorio generato dall’immenso entourage dell’arte con i suoi portatori d’acqua, i passa parola, gli sherpa camuffati da capicordata e dagli artisti stessi? I quali evidentemente non riescono o non vogliono rinunciare a chiosare le loro opere con un fraseggio autoreferenziale senza fine.

Si sa, le parole per la pittura vanno tarate e dosate. A me importa: tant’è che solitamente me ne sto zitto zitto a rimuginare cose, che pur ruminando alla fine risultano scarsamente digeribili.

Io non ho visto «le migliori menti della mia generazione, distrutte dalla pazzia, affamate, nude, isteriche...». Ho sentito invece sociologi, massmediologhi, imbonitori e professorini interrogarsi (stucchevolmente) sull’impossibile e noiosa equivalenza «valore dell’arte e prezzo dell’arte». Equazione peraltro estranea al tema vero che è quello dell’originalità che porta alla gloria o all’oblio. Il prezzo dell’arte, come valore accertabile e ragionabile, non è altro che un esercizio accademico. I prezzi sono solo simbolici mentre il denaro che scorre è vero, come ammoniva Leo Castelli, il gallerista triestino di New York, più americano degli americani; l’ultimo vero sognatore in un mondo popolato da gente avida, pretenziosa e impertinente, che non sognava altro che fargli le scarpe. Forse a causa di ciò, Leo è morto senza essere riuscito a comprarsi l’appartamento che ha affittato per cinquant’anni sulla Fifth Avenue a New York. È vero. Così come non ha mai voluto vendere i pochi gioielli di casa: Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Frank Stella, gli stessi che hanno poi consentito ai suoi due eredi una vita tranquilla, al netto delle insidie generate gratuitamente dalla vita. Per questo, lui mercante d’arte, italiano di origine, era l’unico a essere invitato ad assistere a Washington alla cerimonia di insediamento di un nuovo presidente in segno di stima per la sua integrità.

Quello che intendo dire è che l’arte si compra per amore o per disperazione (dipende) e si guarda sempre con trepidazione, ed è cosa (mentale) da cui non ci si vuole mai separare (così come gli affetti). Lo dice uno che ha fatto della sua vita di gallerista e di collezionista un tormentone continuo. Perché se è vero che di emozioni si vive, è anche noto che le stesse non si mangiano. Bisogna farle circolare, scambiarle, condividerle e, ove necessario, metterle a frutto. L’arte non è un bene rifugio. Per fortuna è piuttosto l’inconoscibile in cui possiamo rifugiarci senza chiedere il permesso a nessuno. Non può cambiare la vita degli umani né impedire le guerre che da millenni insanguinano la terra. È però una cosa che può scaldare mente e cuore con effetti curativi, se lo si vuole. Io, nevrotico ero e nevrotico sono, ma tremo al pensiero di che cosa sarebbe stato di me senza l’immersione continua nel brodo dell’arte. Non è il brodo primordiale, ma è altrettanto potente.

Dunque si compra l’arte per consolazione, per contemplazione e non bisogna aspettarsi gratifiche o rimborsi, come quando si fa del bene; il che tuttavia non impedisce di poter ricevere mance anche generose, ma sempre dopo molti anni. Chi lo fa per investimento a breve ricordi che si comprano opzioni tanto impalpabili quanto legate al fuggevole mondo del gusto; e il gusto oscilla perennemente senza rispettare le leggi delle oscillazioni del pendolo, che come tutte le cose dell’arte batte quando e come vuole, senza impegno e con poche regole. Non come quando si gioca a carte, e le regole non possono cambiare all’improvviso. Le case d’asta, le gallerie, le fiere dell’arte sono il pepe e il rumore della vita, comunque un’alta forma di intrattenimento. Ma, soddisfatti o no, non si viene mai rimborsati, anche quando il linguaggio smargina nello spirito circense e decade.

Come i sentimenti umani che non si possono chiudere in un cassetto per capitalizzare, le opere d’arte continuano a risplendere sulle pareti del mondo anche se in una casa che non esiste veramente e pertanto si devono poter muovere liberamente. E guai a chi continua a fare statistiche e misurazioni come si usa per prevenire i terremoti, così da individuare in anticipo i mutamenti e i nuovi trend della cultura. Non vogliamo neppure comprare trofei da salotto né cedole bancarie, vogliamo consolarci dalle perdite e sparizioni delle cose umane con le canzoni, i balbettii, i calembour e gli scossoni pure brutali dell’arte (ogni generazione abbatte i canoni cari a chi ci ha preceduto). Non possiamo fare a meno degli occhi e delle orecchie degli artisti, delle loro menti ingarbugliate. Non vi è garanzia dunque che i conti tornino: l’arte si insinua, seduce e poi elude, reticente come è a svelarsi.

Altri articoli dell'autore

Durante l’asta «The Now and Contemporary» di Sotheby’s, l’opera è stata battuta a una cifra senza precedenti. Scandalo? Le riflessioni di un esperto collezionista e mercante

L’esperto Gian Enzo Sperone, grande collezionista e grande mercante, riflette sulla Biennale Internazionale dell’Antiquariato di Firenze poco dopo la sua chiusura

Visita della mostra al Mart di Rovereto in compagnia del collezionista

Corrado Cagli, sperimentatore instancabile, era emigrato nella New York degli anni ’40 dove divenne amico di Balanchine e Stravinskij. Tornato a Roma, fu apprezzato dall’aristocrazia romana ma poi dimenticato nel dopoguerra. Ora...