Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Fabio Isman

Leggi i suoi articoliI depositi del Getty Museum a Malibu sono inviolabili. Negli anni Ottanta-Novanta almeno in una decina hanno invano provato a vederli e a consultarli: tutti respinti. Da Adriano La Regina a Giuseppe Proietti, allora ai vertici dei Beni culturali; dall’ex sostituto procuratore Paolo Giorgio Ferri (scomparso il mese scorso) agli archeologi Daniela Rizzo e Maurizio Pellegrini, che ne hanno condiviso le indagini. In ogni caso oggi quello che è l’unico museo di antichità in tutti gli Stati Uniti ha pubblicato online l’intera collezione. Così vi si può addirittura compiere qualche «perquisizione».

Si scopre per esempio che il Getty, pur dopo la restituzione al nostro Paese nel tempo di una sessantina d’oggetti, conserva ancora almeno 350 reperti di provenienza italiana senza precise discendenze accertabili e dunque assai probabilmente frutto di scavi clandestini, acquistati da mercanti già indagati, se non peggio, nel nostro Paese (sempre i medesimi nomi).

Si tratta di antichità importanti alcune delle quali pagate milioni di dollari mezzo secolo fa. Alcune in qualche modo conducono a «trafficanti» ben noti in Italia quali Giacomo Medici, l’unico condannato (a otto anni di carcere e dieci milioni di euro da rifondere allo Stato per danni al patrimonio), o Gianfranco Becchina a cui, benché prosciolto per decorrenza dei termini, sono stati confiscati l’archivio e migliaia di oggetti, spesso di rilievo. Nel sito del museo californiano il suo nome ricorre quasi 900 volte come fornitore. Di questo elenco di reperti che quanto meno si sospettava fossero stati razziati in Italia hanno parlato due giornalisti americani: Jason Felch e Ralph Frammolino, autori di un’inchiesta a puntate sul «Los Angeles Times» finalista al Premio Pulitzer.

L’elenco però non è stato pubblicato online. È un documento interno accuratamente celato agli investigatori italiani. Proviene da un responsabile delle finanze, vicepresidente del Getty Trust. Indica quanto andava accantonato per le restituzioni (imminenti all’epoca del documento) degli oggetti destinati a tornare in Italia nel 2007 e quanto invece avrebbe potuto costare al museo disfarsi anche dei pezzi rimasti a Malibu, e in parte ancora esposti, provenienti dagli stessi mercanti investigati nel nostro Paese. I valori sono calcolati non in base a quelli del mercato, bensì «a libro»: riportano cioè la somma realmente spesa dal Getty per ciascuno e iscritta a bilancio.

Le antichità in procinto di rivedere il suolo della Penisola erano costate al museo quasi 46 milioni di dollari; le altre il doppio. Questo documento, poco tempo fa e chissà come, è capitato negli uffici del Ministero dei Beni culturali, che stanno indagando e decidendo come procedere. Racconta di reperti acquistati dagli anni Settanta in poi (uno risale al 1958).

La collezione di Jean Paul Getty ha aperto al pubblico nel 1954. Il magnate del petrolio era uno degli uomini più ricchi al mondo, ma nelle foresterie delle sue dimore, nel Sussex e a Palo Laziale, per gli ospiti metteva a disposizione soltanto telefoni a gettoni (testimoni Federico Zeri e Alvar González-Palacios). Il più ricco museo degli Stati Uniti veniva inaugurato vent’anni dopo, due prima che morisse, senza mai averlo visto, lo «squilionario», come lo chiamava Bernard Berenson. Gli acquisti sospetti sono proseguiti almeno fino all’inizio degli anni Duemila. Ormai il museo ha finalmente mutato le proprie regole e procedure.

Questi oggetti sono un’eredità del passato, che però rimane: non sono stati restituiti né probabilmente le loro reali origini sono state investigate con sufficiente cura. All’epoca al museo bastavano le dichiarazioni, spesso mendaci o di comodo, dei mercanti che li vendevano, pronti a mistificare la reale provenienza di quelle antichità che spesso non potevano rivelare.

Ne sono una prova due leoni funerari in marmo che stavano a Preturo, una frazione dell’Aquila, e provenivano da Amiternum, città italica e poi romana (vi nacque Sallustio) a 11 chilometri da Preturo abbandonata nel IV secolo. In due fotografie dell’Istituto archeologico germanico di Roma scattate prima del 5 febbraio 1912 i due leoni figurano davanti all’ancora esistente Palazzo Spaventa. Risultano ai lati di un portone sul quale il tramonto proietta l’ombra dei terminali di un cancello che si trova di fronte. Privi di basamento i leoni appoggiano direttamente sui ciottoli di una strada ancora sterrata.

Se compiamo un salto di quasi un secolo la storia diventa avvincente. Dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, un maresciallo del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico si reca a soccorrere beni lesionati portando con sé le vecchie fotografie. A Preturo parecchio è cambiato: la strada davanti a Palazzo Spaventa è ormai lastricata, ma al tramonto il cancello di fronte «stampa» ancora la sua impronta sul portone, proprio come in quelle foto. I due bianchi leoni del II secolo a.C., tuttavia, non ci sono più.

Dal 1958 hanno trovato casa da J. Paul Getty che li ha acquistati a Parigi da Nicolas Koutoulakis, un mercante cipriota presente anche nel cosiddetto organigramma dei predatori dell’archeologia, esibito al processo contro Marion True, curatrice del Getty dal 1987 al 2005 (processo che si è concluso nel 2011 con il proscioglimento dell’imputata per scadenza dei termini).

Nell’organigramma ci sono già tutti i protagonisti di questa e altre «storiacce»; il nome di Koutoulakis è storpiato da una «G» iniziale, ma in un cerchio è associato a quello di uno dei maggiori collezionisti di antichità «rapite», George Ortiz, l’ormai defunto «re dello stagno» erede della celebre famiglia sudamericana dei Patiño che risiedeva a Ginevra, e a quello di Frida (in realtà, Frédérique Marie) Tchacos-Nussberger, importante mercante titolare della Galleria Nefer di Zurigo. Riferendosi allaTchacos-Nussberger qualcuno ha detto ai magistrati: «A Cerveteri pagava i tombaroli in contanti sul posto».

Secondo il generale Roberto Conforti, che ha diretto e quasi creato i «Carabinieri dell’arte», Koutoulakis è colui che «negli anni ’70 ha inventato il traffico», s’intende illegale. A lungo il Getty ha qualificato i leoni funerari, che conserva nei depositi ma ha esposto in un paio di mostre, come «provenienti dall’Asia Minore, acquisiti sul mercato europeo». Ha apportato le dovute correzioni soltanto dopo che, grazie alle indagini romane, il «fattaccio» era venuto alla luce in ogni dettaglio. Quando è stato redatto il documento dei 350 oggetti di origine italiana ancora nel museo, i due reperti di Amiternum, negli anni Venti già rimossi e poi giunti alla famiglia Dragonetti, erano ancora classificati come «asiatici» per cui non vi sono compresi.

I mesi a cavallo tra la fine del 1957 e l’inizio dell’anno successivo sono una buona stagione per i «re della foresta». E in particolare per Koutoulakis, che vende al Getty un’altra coppia di leoni funerari, anch’essi con le zampe mancanti. Sono dichiarati come più antichi rispetto a quelli di Amiterno, del 350 a.C., e non dell’Asia Minore, bensì greci, ma chissà quanto è vero... La stranezza è che, pur essendo certamente una coppia, solo uno proviene da una collezione antica, che l’avrebbe venduto nel 1918. L’origine dell’altro è dichiarata come «sconosciuta»: dato il contesto, vacci a credere.

Dall’elenco degli oggetti italiani almeno in predicato di essere richiesti al Getty dal nostro Paese non manca però soltanto questo piccolo serraglio. Gli archeologi Rizzo e Pellegrini hanno scoperto anche l’altare funerario di Caltilio e Caltilia razziato da Ostia, passato certamente per le mani di Becchina prima del restauro e giunto al museo nel 1983, come (presunto) dono di uno svizzero. Potrebbe essere questo il motivo per il quale non rientra nell’elenco dei 350. Ma anche una bellissima anfora panatenaica, il premio che veniva dato ai vincitori dei giochi, venduta dalla Merrin Gallery di New York, che spesso ha fatto affari con i predatori italiani, e transitata anch’essa per Becchina. I documenti dicono che quest’ultimo l’ha probabilmente comperata da Raffaele Monticelli, tarantino, un «big» degli scavi clandestini al Sud, maestro di scuola cui è stato confiscato un pingue patrimonio certamente non frutto del suo magro stipendio. A lui sono intitolati ben cinque faldoni di documenti dell’archivio di Becchina.

Nell’elenco figurano gli oggetti restituiti nel 2007 (il massimo valore lo spunta la Dea di Morgantina, pagata 18 milioni di dollari, seguito dai 6,5 del Trapezophoros); manca del tutto, invece, un reperto del cui irrevocabile possesso evidentemente il Getty era fin troppo sicuro: l’Atleta vittorioso, o «bronzo Getty», attribuito a Lisippo, pescato al largo di Fano, ormai confiscato dall’Italia come ha stabilito una sentenza della Cassazione che il museo non intende onorare, pur dopo vari processi: il miliardario Jean Paul Getty non intendeva comprarlo senza la «clearence», l’autorizzazione, del nostro Paese, ma alla sua morte il museo ha provveduto ad annetterselo.

Tralasciando la caccia agli errori della lista tenuta segreta alle autorità italiane, analizziamo alcuni dei reperti che nella lista figurano, come ad esempio le phalerae, gli «scudi» per proteggere il muso dei cavalli. Becchina ne consegna un paio al museo nel 1981, d’argento e con la parte anteriore dorata che reca, sbalzato, un leone mentre attacca un cervo. Risalgono al II secolo a.C., costano 260mila dollari e sono dichiarate provenienti, ma senza prove, dalle terre dei Parti (oggi in Iran).

Al mercante di Castelvetrano questo tipo di oggetti evidentemente piace: cinque anni dopo infatti vende a Ortiz per 135mila franchi svizzeri un «corredo di tomba Sud Italia», composto anche da «corazza con gambali e decorazione del cavallo»; e pochi giorni dopo incassa 210mila franchi svizzeri per «corredo tomba Sud Italia» con «innumerevoli vasi, alcuni di pregevole fattura».

Nell’archivio di Becchina, un faldone è intitolato a Robert Haber. Di lui sappiamo che è l’acquirente di una splendida phiale d’oro siciliana, un piatto cesellato del IV secolo a.C., valutato 250mila dollari (ma «è stato pagato oltre un milione»), autenticato dal Metropolitan Museum e tornato dopo essere stato confiscato a Michael Steinhardt, un ricco finanziere con casa a Manhattan dalla vista mozzafiato su Central Park. Nel 1995 Haber cede al Getty per 2,4 milioni di dollari uno splendido sarcofago romano del II secolo (ma qui, e chissà perché, qualificato «di provenienza greca»), con quattro episodi della vita di Achille. Sul coperchio giace la coppia dei defunti semidistesi; nella parte anteriore e in quella posteriore sono scolpite scene di battaglia.

Si rincorrono sempre gli stessi nomi. Anche quello di Frida Tchacos: nel 1996 la sua Galleria Nefer vende per 1,6 milioni di dollari un vaso in bronzo, un calderone con uno splendido satiro che beve a sbalzo e a mezzo busto tra selve di fiori, pampini, grappoli e applicazioni in argento (50 a.C., 60 centimetri di altezza: «un pezzo unico, nessun altro ha simili dimensioni e una tale varietà di metalli e lavorazione», spiega il museo). Senza nessuna provenienza, Frida lo vende nel 1987 a Barbara e Lawrence Fleischman, ricchi californiani a lungo tra i trustee del museo a cui lo cedono dieci anni dopo.

A lungo Paolo Giorgio Ferri ha sospettato che la loro collezione fosse soprattutto un «front», un tramite con l’istituto: un espediente per evitare che il Getty acquistasse direttamente. In quello stesso anno la coppia dona al Getty anche un leone seduto in bronzo, alto neppure una spanna, del 500 a.C., anch’esso dichiarato greco, ma chissà...

Nel 1989 lo avevano comperato dal londinese Robin Symes: si ignora se il valore di 1,75 milioni di dollari indicato nella lista indichi il prezzo pagato dai Fleischman o la stima della donazione. Spesso il Getty «gonfiava» le quotazioni per concedere maggiori benefici fiscali ai donanti: questo è uno dei motivi per i quali è stato estromesso nel 1986 Jiri Frel, il primo curator delle antichità. Symes, invece, dal 1977 al 1996 è stato il massimo mercante d’antichità, anche illegali, al mondo; l’ultima sua vendita, a New York, offriva oggetti stimati 42 milioni di dollari. Poi è fallito e un giudice (inglese) ha attribuito metà dei suoi beni agli eredi di Christo Michaelides, il giovane con cui viveva, morto per una caduta (così almeno si è detto) avvenuta il 4 luglio 1989 vicino a Orvieto, in un «buen retiro» affittato da Leon Levy e Shelby White, coppia di ricchi collezionisti americani che Symes ha spesso rifornito.

Sempre nel ’96 il Getty acquista da Symes un reperto tra i più cari in assoluto (è valutato 3,2 milioni di dollari dell’epoca): un’anfora calcidica a figure nere con Odisseo che regge tra le mani la testa mozza di un guerriero trace. Sul vaso è raffigurato anche Diomede che con la spada ha atterrato il re dei Traci Reso.

C’è infine un altro oggetto assai bello che nelle sue provenienze coinvolge molti mercanti «di pessimi costumi». È un tripode pieghevole in bronzo, alto più di un metro e sormontato da immagini di cavalli in diverse fasi della loro vita, valutato oltre mezzo milione di dollari nel 1996. Dono dei soliti Fleischman, che dieci anni prima l’avevano comprato dal solito Symes. Ma la prima notizia di questo oggetto del 300 a.C. qualificato come «romano» risale a chi lo possedeva prima: Robert Emanuel Hecht junior, per anni docente presso l’American Academy di Roma. Hecht è colui che nel 1972 vende al Metropolitan Museum il celebre Cratere di Eufronio, il primo oggetto pagato un milione di dollari, quello che «dà la stura» a quella che chiamo la Grande Razzia.

Gli accordi presi a suo tempo dall’Italia con il Getty erano assunti allo stato allora dei fatti e delle conoscenze. Per il bronzo di Lisippo ripescato a Fano, a Francesco Rutelli allora ministro dei Beni culturali, il direttore del museo Michael Brand disse che si sarebbe rimesso alle sentenze dei giudici. Le sentenze (di confisca) sono arrivate, eppure il museo non lo vuole più restituire. Il Ministero ora sa che il Getty possiede molte altre opere «nostrane», anche importanti.

Anfora calcidica valutata 3,2 milioni di dollari nel 1996

Dettaglio di un terminale del tripode con cavalli valutato nel 1996 oltre mezzo milione di dollari

Il sarcofago venduto al Getty da Robert Haber

Vaso in bronzo e argento venduto da Frida Tchacos

La phiale d’oro siciliana restituita all’Italia

Uno di un’altra coppia di leoni funerari venduti al Getty da Koutoulakis nel 1957

Altri articoli dell'autore

Lo scomodo lascito del monsignore scomparso a inizio gennaio: 70 pezzi di provenienza ignota, con una «misteriosa» versione del Cratere di Eufronio

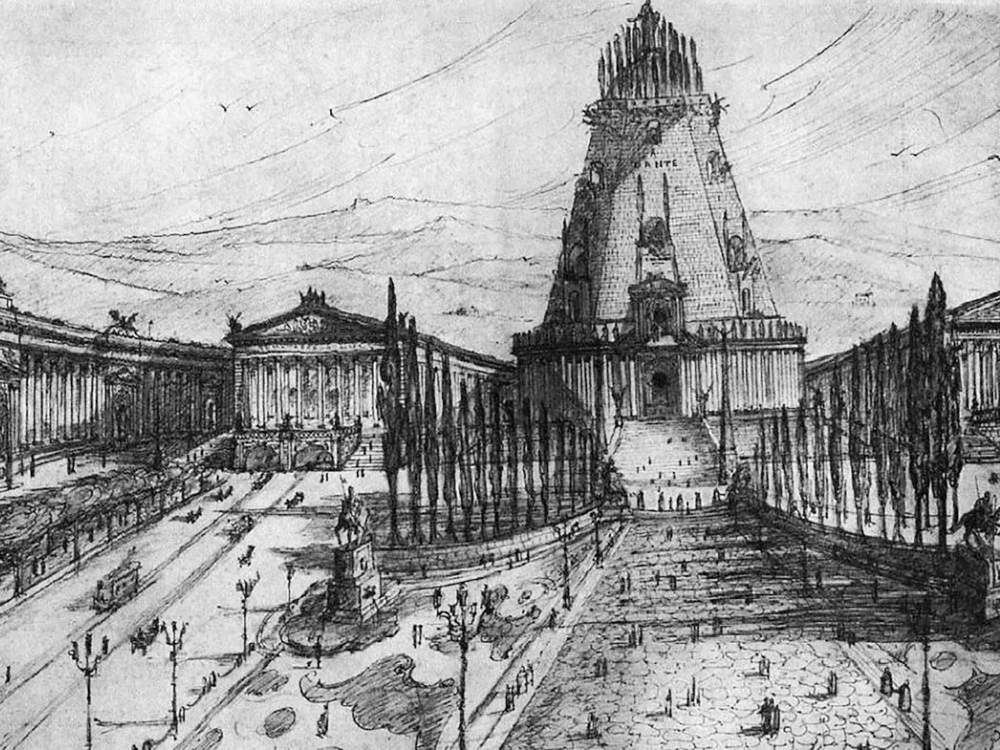

I progetti non realizzati del Ventennio: una sconfinata grandeur nel nome della monumentalità e del mito della romanità

I progetti non realizzati del Ventennio: una sconfinata grandeur nel nome della monumentalità e del mito della romanità

I progetti non realizzati del Ventennio: una sconfinata grandeur nel nome della monumentalità e del mito della romanità