Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandra Mammì

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

Vent’anni fa Eva Fabbris si era appena laureata all’Università Ca’ Foscari di Venezia con una tesi su Marcel Duchamp nelle vesti di curatore e sulle sue mostre studiate da ogni punto di vista: estetico, tecnico, teorico. Vent’anni dopo, eccoci a intervistarla nel ruolo di direttrice del Madre (acronimo di Museo d’Arte contemporanea Donna Regina) fondato dalla Giunta regionale della Campania l’11 giugno del 2005 e che ora festeggia i suoi primi vent’anni di vita e di mostre. Un imponente edificio settecentesco nel quartiere di San Lorenzo con 7.200 metri quadrati di superficie e la solidità di una fortezza che circonda e rinchiude un immenso cortile rettangolare.

Nel 2007 un intervento dell’architetto portoghese Álvaro Siza (Pritzker Prize nel 1992, Praemium Imperiale nel 1998 e Leone d’Oro alla Carriera alla Mostra internazionale di architettura di Venezia nel 2012, Ndr) amplia e plasma gli spazi espositivi dotando il Madre di biblioteca, mediateca, bookshop... Mentre il primo piano diventa quel sorprendente percorso di installazioni permanenti di grandi nomi internazionali (da Francesco Clemente a Jannis Kounellis, da Anish Kapoor a Rebecca Horn, Mimmo Paladino e Richard Long) che ancora oggi è un suo punto di forza. Nasce così il più grande centro di cultura contemporanea non solo di Napoli ma dell’intero Sud Italia.

A onor del vero, il Madre è l’apoteosi di un lungo processo che parte dai sorprendenti e generosi interventi di grandi artisti in piazza del Plebiscito, passa per indimenticabili mostre al Museo Archeologico Nazionale e approda nel progetto che trasforma la rete metropolitana in un museo sotterraneo. È insomma dalla Napoli di Antonio Bassolino (sindaco e presidente di Regione) e dal lavoro di Eduardo Cicelyn e Mario Codognato, registi di tanta euforia e primi direttori e curatori del museo, che l’effervescenza di un clima culturale non resta effimera e trova corpo nella solidità delle mura del severo Palazzo Donna Regina di via Settembrini 79.

Ed è questa l’eredità che Eva Fabbris, quarto e più giovane direttore del Madre (dopo Eduardo Cicelyn, Andrea Viliani e Kathryn Weir), oggi raccoglie. Ma lo fa proponendo un approccio alla curatela che come dimostra l’antologica in corso su Tomaso Binga riflette metodi e ricerche della sua generazione, risponde a un clima economico e culturale profondamente cambiato e pone nuove domande sul ruolo del museo, delle mostre, del pubblico. Quelle appunto che emergono da questa conversazione.

Direttrice Fabbris, le cronache ci dicono che lei è nata a Vicenza nel 1979, ha lavorato a stretto contatto con Germano Celant, ha un dottorato in Studi umanistici all’Università di Torino e appartiene a quella generazione di direttori quarantenni oggi a capo di molti contemporanei musei d’Italia. Come viatico, poi, c’è la tesi di laurea su Duchamp curatore. Le è servita?

Moltissimo. Le riflessioni sul ready made, sul valore del contesto e sulla relazione fra spettatore e opera; l’idea dello sguardo erotizzato e di ciò che si attiva fra l’opera e lo spettatore a livello non solo intellettuale ma anche fisico e sentimentale sono tutte istanze importanti per la storia della curatela. Ho avuto la fortuna di vivere in un periodo in cui si cominciava a studiare la storia delle mostre e la museologia, che fino ad allora era solo un insieme di insegnamenti tecnici necessari ma non sufficienti, e si apriva a nuovi orizzonti.

Quindi appartiene a una generazione pionieristica di curatori.

Direi che i veri pionieri furono i grandi curatori-autori come Celant o Harald Szeemann. Poi una seconda generazione di colleghi più grandi di me come Francesco Bonami o Carolyn Christov-Bakargiev hanno codificato la curatela rendendola una professione di eccellenza. Infine siamo arrivati noi quarantenni, che sappiamo che questo è un lavoro autoriale ma anche un bruto mestiere manuale sulla burocrazia, che nasce poi col sorgere nel primo decennio del secolo di centri e musei contemporanei, Macro, MaXXI e Madre compresi.

Quali ricordi ha della prima volta che è entrata in questo museo?

Non ricordo esattamente «quella volta», ma ricordo esperienze fondamentali come la mostra su Luciano Fabro del 2007. Era una conferma di una sensazione che ancora oggi mi suscita Napoli. Quella di un luogo in grado di raccontare tempi diversi dell’umanità, ognuno al massimo grado di intensità. È quel che intende Walter Benjamin quando parla di Napoli come «città porosa». Il Madre rappresenta il giusto approdo alla contemporaneità in questa città dove i secoli si rincorrono e si rispecchiano.

Nel nominarla all’unanimità la commissione dichiarò che «il suo progetto si è distinto per il valore scientifico e l’aderenza alla mission del Madre». Quale mission?

Credo che sia stato l’unire uno sguardo rivolto all’internazionalità con la cultura propria del Mediterraneo e della città. Poi fu molto apprezzata l’attenzione all’ambito didattico, alla volontà di creare contenuti e lavorare per condividerli. Mi ha molto colpito un recente articolo pubblicato sulla rivista «Mousse» a firma di Hendrick Folkerts e Cally Spooner dove si sottolineava l’esigenza di trasformare il museo in luogo del «being with» (essere con) piuttosto che «looking at» (guardare a). In fondo torna l’idea duchampiana che l’opera d’arte la fa chi la guarda. E da qui la necessità di un’impostazione dialogica e mai impositiva.

I direttori che l’hanno preceduta condividevano la stessa mission?

Quello che sento più vicino tra tutti è Andrea Viliani. Ha messo in scena grandi mostre legate alla città come la rassegna sugli anni di Marcello Rumma, «Pompei@Madre», «Mimmo Jodice», ma non ha fatto del Madre il museo di Napoli perché accanto a queste proponeva anche Walid Raad, Francis Alÿs, Mark Leckey... Mettere insieme questi poli significa immettere nella programmazione linguistica e poesia. Siamo la generazione per la quale la mostra, come strumento significante, è quasi al pari dell’opera stessa.

E la collezione? Un museo non vive solo di mostre...

La collezione è una nostra croce, anche per ammissione della presidente Angela Tecce. Nonostante il sostegno solido della Regione, non abbiamo un budget esclusivo per acquisire opere. Più che altro ci appoggiamo al Ministero attraverso l’Italian Council e il Pac (Piano dell’Arte Contemporanea). La collezione purtroppo non è organica e rappresentativa di una direzione di ricerca. E le opere sono troppo poche rispetto ai vent’anni del Madre.

Anche i servizi negli ultimi anni hanno sofferto. Bookshop e caffetteria sono stati a lungo chiusi.

C’è stata una crisi di carattere amministrativo e la società di servizi è venuta a mancare. Quindi alcuni aspetti sono stati internalizzati. Ma abbiamo riaperto la buvette. Mentre a riaprire per noi il bookshop inaspettatamente è l’iniziativa di un giovane libraio indipendente con proposta editoriale raffinata e aggiornata che ha inaugurato uno spazio di fronte a noi. Si chiama «Dispaccio» ed è la dimostrazione di un «fare sistema» urbanistico e spontaneo di questa straordinaria città. Non gli faremo concorrenza.

Lei è una persona ottimista?

Di solito sì, penso che se arrivano criticità le affronteremo, ma vedo un buon momento per il museo. Siamo in espansione, abbiamo fatto assunzioni, è cresciuto l’organico. Mi auguro che con una visione a lungo termine riusciremo a collaborare sempre di più con istituzioni italiane ed estere. Sono felice che la mia prima mostra su Kazuko Miyamoto sia poi approdata al Belvedere 21 di Vienna e sono molto soddisfatta del risultato della mostra su Tomaso Binga (fino al 15 settembre) che è frutto di ben due anni di lavoro. Credo infine nell’importanza di mettere in calendario anche cose più minute come un pomeriggio di studi su Rebecca Horn in collaborazione con il Castello di Rivoli dov’è in corso la grande mostra antologica (fino al 21 settembre).

E i festeggiamenti per i vent’anni?

Non li abbiamo ancora fatti, a parte un piccolo brindisi con gli Amici del Madre. L’intenzione è organizzare una grande festa per la città. Per ora abbiamo celebrato ospitando Adam Linder con una performance della durata di tre ore dove cinque ballerini dialogano fisicamente con la facciata interna del cortile mentre il pubblico partecipa scegliendo chi seguire. Evocazione e omaggio al Living Theatre che qui a Napoli è stato fortemente presente, ma soprattutto la volontà di coinvolgere ogni visitatore in un ruolo che attivi il suo sguardo e lo renda parte viva dell’opera. Come Duchamp insegna.

Eva Fabbris. Photo: Andrea Rossetti

Altri articoli dell'autore

Alessandra Mauro intreccia l’evoluzione della ricerca fotografica e la storia del nostro Paese attraverso gli scatti iconici di quindici maestri, da Giacomo Caneva a Gianni Berengo Gardin, cui è dedicato il libro

Pascali oggi avrebbe 90 anni. E mentre Roberto Cuoghi riceve il premio intitolato all’artista pugliese, il suo amico e gallerista racconta quella breve, indimenticabile stagione

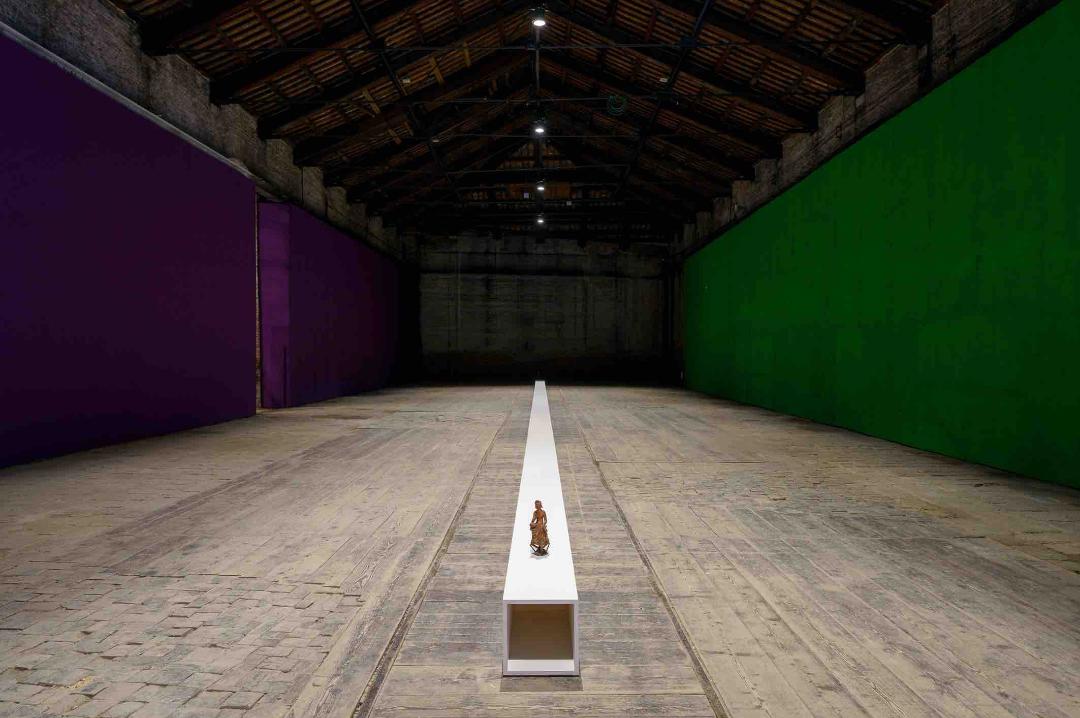

Da padiglione homeless alla grande (troppo?) sede all’Arsenale, da quasi vent’anni la nostra rappresentanza al più importante evento artistico del mondo non riesce a guadagnare un premio, forse anche a causa del continuo clima di rissa pure da parte istituzionale

Flavio Favelli apre le porte della sua dimora, da lui costruita e arredata con «tutte le cose che raccolgo da tempo e che costituiscono anche le mie opere: mi riportano al mio passato e alla mia storia mai risolta»