Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luigi Fassi

Leggi i suoi articoliConobbi Lisetta Carmi a Cisternino nel 2020, nei mesi di preparazione della mostra «Voci allegre nel buio», la retrospettiva che le dedicammo al MAN di Nuoro in un percorso progettuale condiviso con Giovanni Battista Martini. L’obiettivo della mostra era portare all’attenzione del pubblico un archivio rimasto quasi completamente inedito del lavoro di Carmi: il corpus delle sue fotografie in Sardegna tra il 1962 e il 1976.

Dal piccolo appartamento nel centro di Cisternino Lisetta Carmi guardava con orgoglio e felicità ai progetti sulla sua attività fotografica, sfogliando i cataloghi pubblicati e immaginando quelli a venire. Dedicava l’energia che le rimaneva a seguire attivamente il moltiplicarsi di mostre che le prestavano attenzione crescente, in un continuo flusso di ricordi e pensieri, osservando con gentile benevolenza chi veniva in visita per conoscerla. Accanto a lei, in supporto costante e amorevole, Giovanni Battista Martini, suo gallerista ma anche molto di più, amico storico sin dagli anni genovesi, interprete e attento archivista della produzione di tutta una vita.

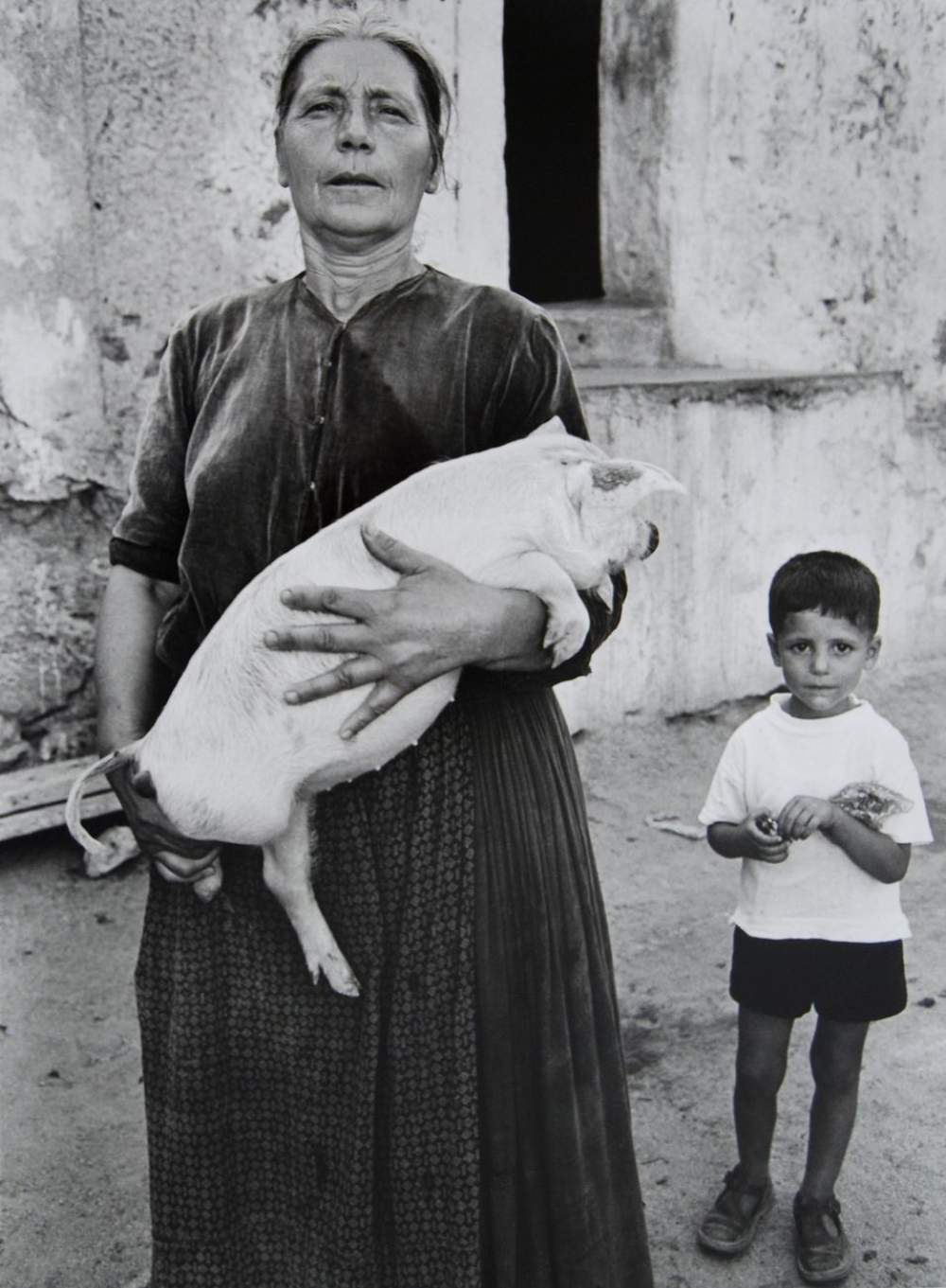

Nei giorni di quell’incontro estivo a Cisternino, Lisetta ebbe modo di rievocare gli anni di frequentazione della Sardegna, di cui stavano emergendo dalle scatole degli archivi centinaia di scatti, quasi tutti ancora in forma di provini e negativi mai stampati. Le sue parole su antiche amicizie e ricordi di viaggio nell’isola davano nuove tracce interpretative agli scatti fotografici, scorci di vita nei paesi e volti di donne e bambini di magnifica intensità.

L’arrivo in Sardegna di Carmi nel 1962, nel difficile territorio di Orgosolo, è determinato da un impulso simile a quello che già caratterizzava gran parte del suo impegno da fotografa dalla prima metà degli anni sessanta: raccontare realtà sociali e lavorative segnate da emarginazione sociale e dunque in grado di portare attenzione sulle mutazioni della storia italiana di quegli anni. Era tutto cominciato sul finire dei cinquanta, quando a Genova, con la sua famiglia, Lisetta leggeva «Il Mondo» e sulle pagine del settimanale incontrò le cronache di Maria Giacobbe, maestra elementare a Orgosolo a contatto con la povertà dei bambini barbaricini, scalzi a scuola anche nei mesi invernali.

Nella vita di Lisetta Carmi la Sardegna (e in particolare il suo interno) sarebbe rimasta per sempre un luogo del cuore e un territorio da continuare a raccontare, anche per biasimarne le operazioni di sapore neocoloniale come l’invenzione della Costa Smeralda, che fotografò al suo inizio con tono di scandalo, cogliendone il senso di una grottesca speculazione destinata al turismo d’élite e senza rapporti con la vita e la gente dell’isola.

Tutto in Lisetta lasciava trapelare la magia di chi aveva saputo fare della propria vita un veicolo di intelligenza e operosità a servizio di tanti, attraversando in prima persona i drammi della storia e le tempeste interiori. Carmi ha testimoniato tutto il dipanarsi del novecento, vivendo le persecuzioni razziali, l’espulsione dalla scuola, la fuga dall’Italia e la difficile vita da giovane rifugiata in Svizzera.

La scintilla dell’arte inizia con la musica, e agli esordi da pianista classica (lodati dalla stampa internazionale) segue una loro volontaria e repentina interruzione senza rimpianti, per non compromettersi con un’attività percepita come troppo esclusiva e solitaria. È così la Genova degli anni cinquanta e sessanta, con i suoi tumulti di capitale portuale e industriale (ma anche culturale) e il mondo di lavoratori sfruttati e di emarginati sociali ad attrarre il suo sguardo, che dal quartiere della Maddalena e dai cantieri dell’Italsider si allarga a raggiera sino a farsi acutissmo interprete della società del Paese nel dopoguerra.

Seguiranno presto negli anni scenari più vasti nel mondo, segnati da ingiustizie e conflitti, dall’Irlanda del nord all’India, dal Venezuela a Israele. Ma è Genova a rimanere cruciale. Il libro autoprodotto nel 1972 sui travestiti della città (amici frequentati e fotografati per sette anni seguendone le giornate nei vicoli di Genova) precorre ogni dibattito attuale sull’interpretazione dell’identità di genere (illuminante nel volume il contributo dello psicanalista Elvio Fachinelli) e crea scandalo, non trovando spazio nelle librerie italiane. A cinquant’anni esatti di distanza il volume I travestiti è un riconosciuto capolavoro del novecento italiano.

La fotografia, il teatro, la musica e la poesia continuano a nutrire e accompagnare negli anni il pensiero artistico di Lisetta Carmi, che fotografa le messe in scena di Carlo Quartucci, ritrae Carmelo Bene, Luigi Nono, Ezra Pound e reinterpreta il Quaderno Musicale di Annalibera di Luigi Dallapiccola. Ma è un viaggio in India a cambiare per sempre la sua vita ed è il maestro Babaji a darle il senso di una nuova missione.

I giorni terreni di Lisetta si sono conclusi là dove da decenni aveva scelto di vivere, a Cisternino in Puglia, dedicandosi ad accogliere gli ultimi nel suo ashram, e dove la priorità era data dalla volontà di valorizzare ogni persona, senza pregiudizi e titubanze e infondendo a tutti tanta energia di riscatto. Per Carmi contavano solo la fiducia nella vita e la certezza di doversi spendere sino all’ultimo per dare un senso di piena concretezza operativa alle sue idee.

Ciò che meraviglia di Lisetta Carmi è stata così la sua prodigiosa capacità di lavoro, testimoniata da un archivio immenso e da una intelligenza febbrile che si è dispiegata in tanti ambiti. Riguardando oggi le sue fotografie, dai bambini di Orgosolo ai travestiti di Genova, sino alle donne nelle discariche del Venezuela, si comprende come Carmi non abbia mai smesso di perseguire i valori della condivisione e della prossimità, portando in primo piano la quotidianità degli ultimi e di chi lotta per la sopravvivenza, nella convinzione, quasi evangelica, che ogni vita abbia uno scopo e un valore imperscrutabili.

Josif Brodskij aveva scritto che «l’opera complessiva di un poeta è una testimonianza resa al miracolo dell’esistenza». È accompagnati da questa intuizione che dobbiamo continuare a guardare al lavoro di Lisetta Carmi, un patrimonio che continuerà a dare frutti e rivelazioni per chi saprà accostarvisi con la necessaria umiltà.

«La Gilda» dalla serie «I travestiti» (1965-1967) di Lisetta Carmi © Lisetta Carmi. Cortesia di Martini e Ronchetti

«Orgosolo, uscita dalla chiesa» (1964) di Lisetta Carmi

«Onifai» (1964) di Lisetta Carmi