Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Claudio Strinati

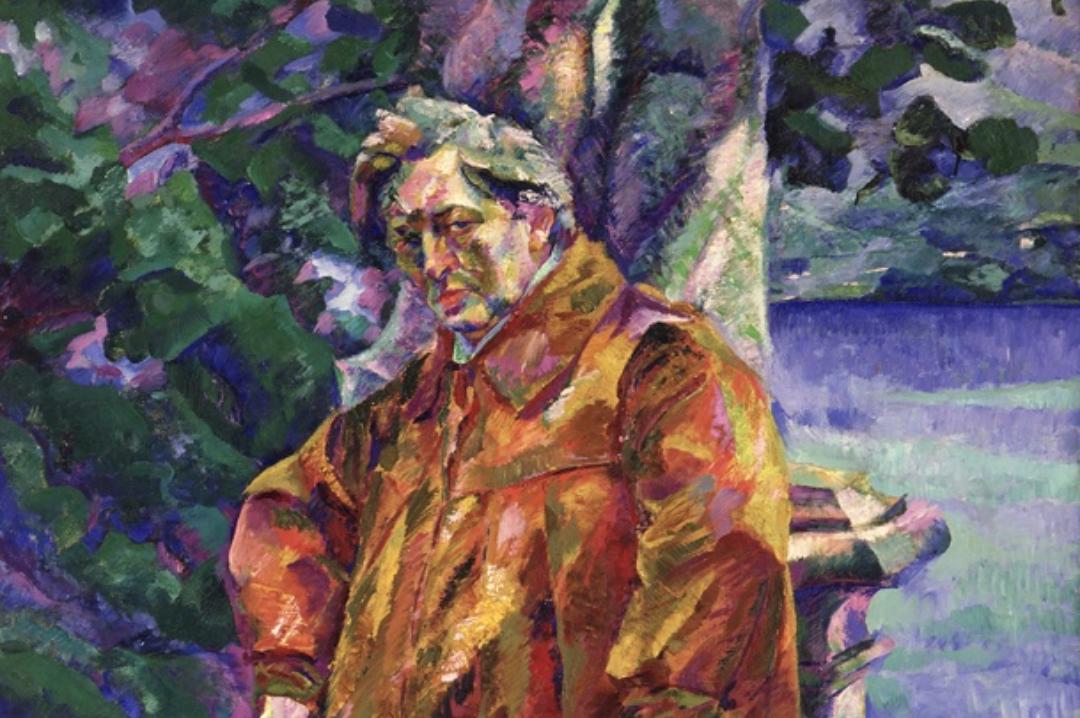

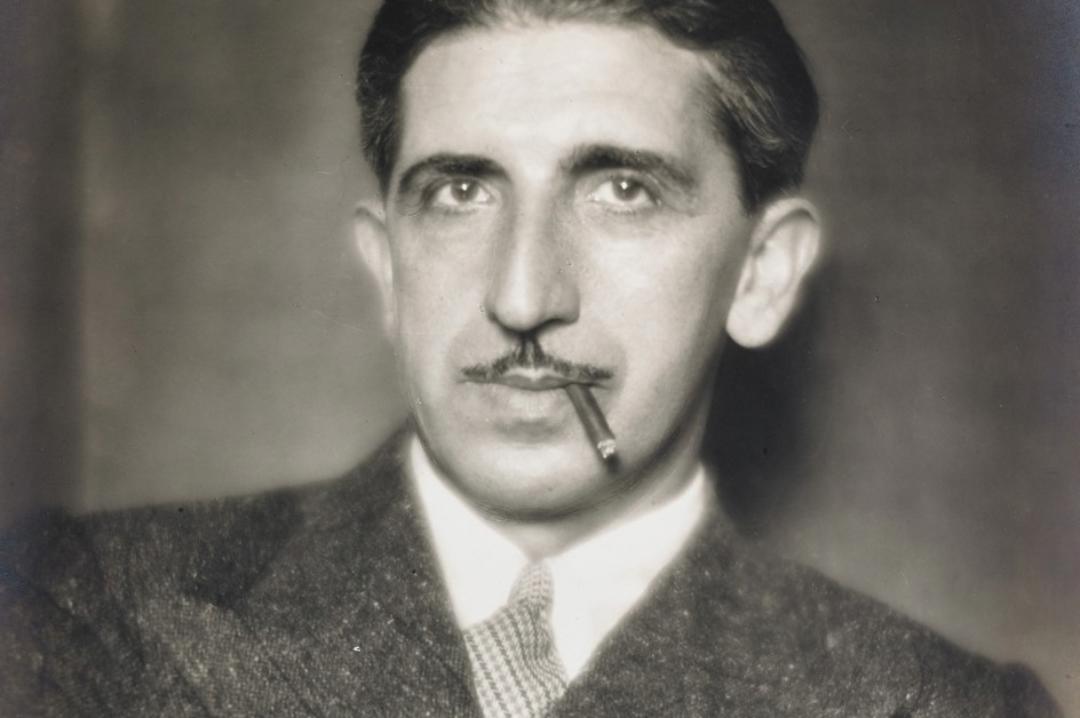

Leggi i suoi articoliSe c’è un’opera che potrebbe sembrare emblematica nella storia del Futurismo è il «Ritratto di Ferruccio Busoni» dipinto da Umberto Boccioni a Pallanza nel 1916, quindi pochissimo tempo prima della prematura morte del grande pittore. Appartiene alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma presso la quale la mostra «Il Tempo del Futurismo» ha segnato una tappa epocale nella piena conoscenza di quel movimento che rivoluzionò veramente il mondo dell’arte e non solo. Busoni aveva avuto il merito eccelso di aver acquistato lui nel 1912 il quadro futurista per antonomasia (anche nelle sue evidenti contraddizioni) di Boccioni, «Il Lavoro», che oggi tutti conoscono col nome «La città che sale». Invece il Ritratto di Busoni di futurista ha ben poco.

È pressoché privo di quel dinamismo, di quel frenetico impulso che in ogni caso aveva costituito e costituiva la quintessenza dello spirito futurista. Il combattimento fra la tradizione che incardina alla stasi e la modernità che se ne libera slanciandosi verso un altrove dove i valori consacrati o presunti tali sono sbeffeggiati e il criterio stesso di opera d’arte muta statuto. Il ritratto di Busoni è addirittura melanconico e forse cupo. Busoni se ne sta ingrugnato col cappello in mano e una casacca che più che di musicista si direbbe di pittore e la pittura a sua volta è tornata cezanniana, come tutti i critici hanno sempre notato, che è la quintessenza dell’antifuturismo, come se Boccioni, all’uso di Cezanne appunto, avesse costruito la tavolozza stessa sulla tela adattandone le pennellate a una forma riconoscibile generata da un’intrinseca debolezza del disegno da cui Cezanne era stato afflitto per tutta la vita pur trasformandola in una forza che avrebbe costituito uno dei presupposti strutturali del Cubismo. Busoni è in posa e appare deluso, demoralizzato. In realtà il sommo pianista e compositore, all’epoca cinquantenne, si trovava in quel momento in grandi fervori. Erano passati parecchi anni da quando aveva scritto e pubblicato, nel 1907, un opuscolo destinato a mettere gran rumore nel mondo della musica, l’Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkust (saggio su una nuova estetica della musica), dove affrontava l’annoso argomento del contrasto tra la cosiddetta musica assoluta e la cosiddetta musica a programma. Sosteneva la necessità di superare definitivamente in una nuova concezione compositiva queste due grandi linee di tendenza sviluppatesi a dismisura soprattutto nella cultura tedesca dell’Ottocento. E Busoni ne aveva perfetta cognizione data l’internazionalità della sua invero vastissima e fervidissima visione, per essere italo-tedesco avendo la mamma triestina-bavarese e il padre italiano di Empoli.

In particolare Busoni aveva introdotto negli anni un nuovissimo geniale criterio in quel delicato ambito musicale che è la trascrizione intesa più o meno nel senso che noi diamo oggi al termine, in parte di derivazione jazzistica ma in verità antico quanto la storia della musica stessa, «cover». Adoratore, come molti della sua generazione, di Johann Sebastian Bach, Busoni aveva sviluppato una serie di trascrizioni per pianoforte di celebrate composizioni bachiane molte delle quali originariamente per organo, restituendo al mondo dell’ascolto musicale quel sovrano equilibrio tra conservazione e innovazione che la sua arte di prodigioso interprete e improvvisatore gli permetteva di conseguire. Dunque, attraverso la ricreazione del dato tradizionale aureolato della fama dell’assoluto (Bach vi si presta più di ogni altro), Busoni pensava di poter introdurre un nuovo linguaggio universale che si sarebbe proiettato verso un futuro di inesauribile creatività. Non era certo un futurista ma le sue tesi vennero giudicate al limite del delirio e un grande compositore del tempo (ma ossessionato dalla difesa dell’anima tedesca e dal progressivo odio contro il jazz) Hans Pfitzner lo redarguì ripetutamente giudicando le sue teorie delle scemenze fumose e meramente astratte. Ne seguì una polemica che fece epoca e che ha ancora molto da insegnarci. Forse mentre posava per Boccioni, Busoni pensava a Pfitzner e si sentiva veramente irritato.

Altri articoli dell'autore

Note strinate • Alessandro Scarlatti può essere considerato simbolo illuminista di un’epoca in cui l’arte mirava a coniugare eccellenza tecnica, coerenza formale, educazione del gusto e ideale di armonia civile

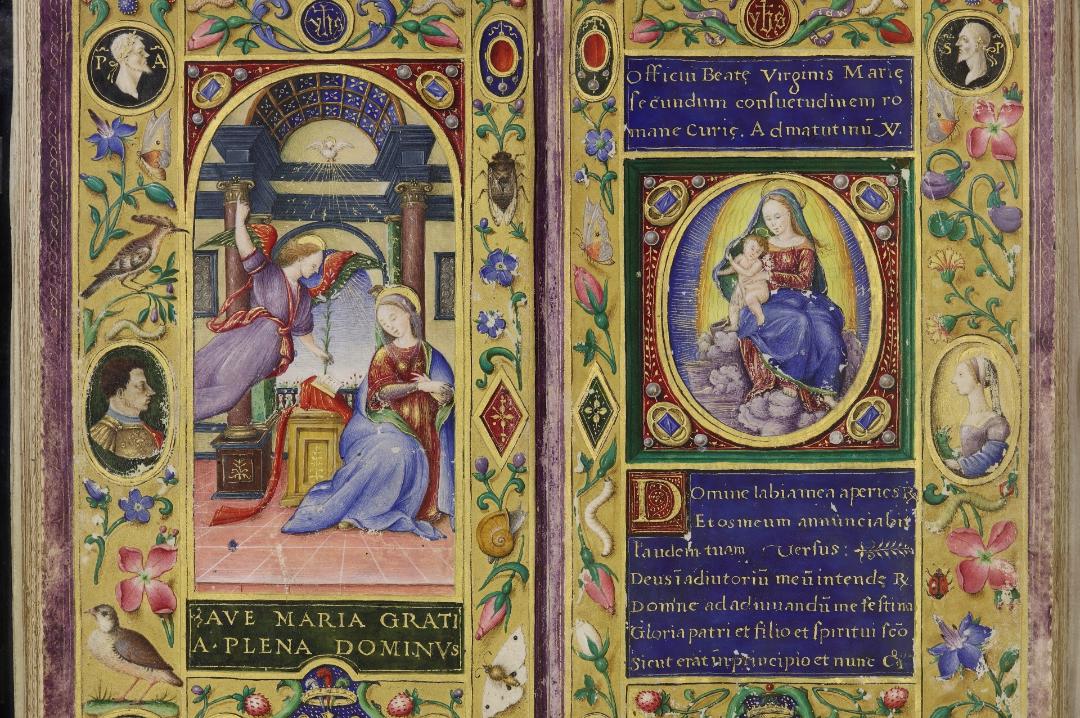

C’è tempo fino a domenica 15 febbraio per ammirare oltre cinquanta pregevoli esemplari miniati, dai primi del Trecento agli inizi del Cinquecento, esposti nella Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana a Roma

Note strinate • Questo dispositivo sembra essere capace di onorare l’ardita e sempre affascinante tesi di Richard Wagner alla ricerca del «Gesamtkunstwerk», l’opera d’arte totale che coinvolge tutti i nostri sensi

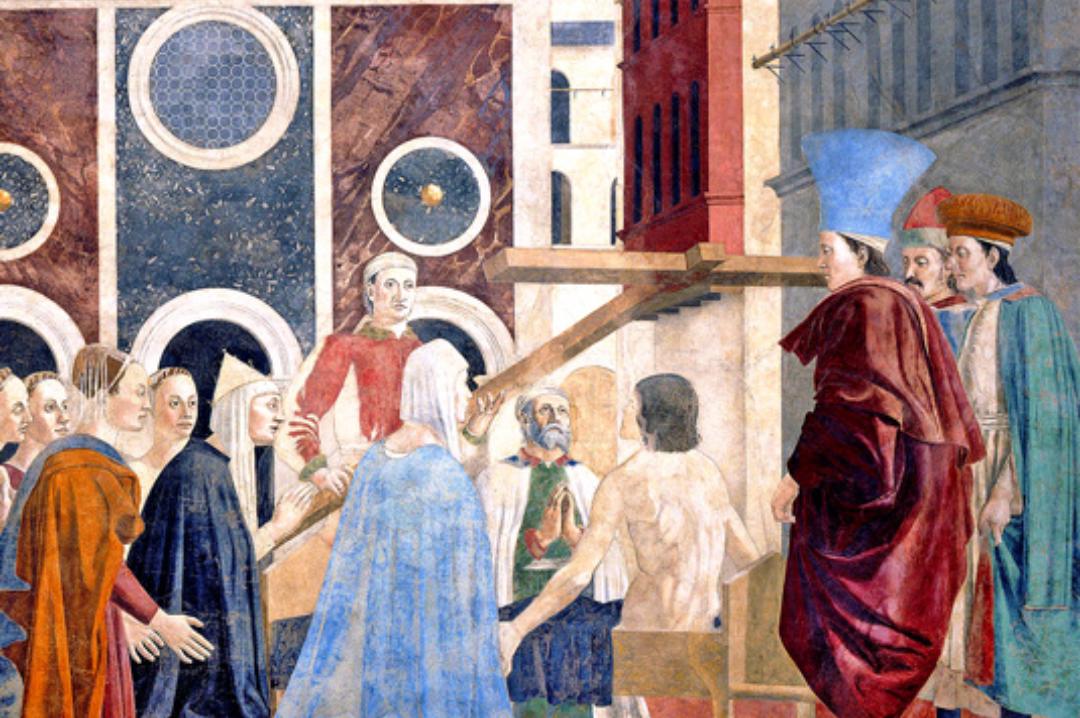

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento