Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

Leggi i suoi articoli«Prendi un oggetto. Facci qualcosa. Facci qualcos’altro». L’arte di Jasper Johns vive qui: non «solo» pittura o scultura, ma gesto, pensiero e percezione condivisa. Lo spettatore è chiamato a entrare nell’opera, a parteciparci, a completare il quadro. Ogni simbolo - bandiere, numeri, bersagli - è al tempo stesso sperimentazione estetica e asset di mercato. Un ponte tra esperienza visiva e valore economico. Il quale trova fondamento nella biografia dell'artista stesso. Jasper Johns nasce il 15 maggio 1930 ad Augusta, Georgia. Cresce nella Carolina del Sud, dove «l’arte non esiste». I genitori divorziano presto. L’infanzia è un continuo spostarsi: Columbia, Allendale, tra madre e nonni. Disegna, studia, osserva tutto. Anche se lì, come dirà più tardi, «non c’erano artisti e non c’era arte». Ma è proprio da quel vuoto nasce uno sguardo. Per Johns l’arte non è passatempo. È sopravvivenza. Un modo per dare forma al pensiero. Nel 1947 si diploma alla Edmunds High School di Sumter. Frequenta per poco l’Università della Carolina del Sud, poi un insegnante gli cambia la traiettoria: gli dice di andare a New York. Lì tutto si apre. Rumore, luci, mostre, visioni. Nel 1948 entra alla Parsons School of Design. Gira gallerie, osserva, assorbe. Scopre l’avanguardia e capisce che quello è il suo linguaggio.

Negli anni Cinquanta, New York è un laboratorio aperto. Johns la attraversa in silenzio. Incontra Robert Rauschenberg, poi John Cage e Merce Cunningham. Nasce un dialogo continuo con idee che passano da uno studio all’altro, da una tela a un movimento. La collaborazione con Rauschenberg è decisiva. Lavorano insieme, si influenzano, si correggono. Leo Castelli li scopre. Li espone, li porta sul mercato. Johns entra nella scena internazionale con una velocità insolita. Le sue opere, inizialmente vendute per poche centinaia di dollari, raggiungeranno in pochi anni cifre a sei zeri. È l’inizio di una carriera dove estetica e valore economico si intrecciano senza attrito.

Dalla metà degli anni Cinquanta Johns cambia ritmo. Collage, litografia, encausto. Introduce numeri, lettere, mappe, bersagli. L’ordinario diventa materia estetica. Oggetti comuni - lattine, lampadine, spazzolini - si trasformano «in bronzo». L’arte entra nel linguaggio industriale, e il mercato risponde. Ogni serie trova collezionisti, ogni mostra alza le quotazioni. Quando «Flag» viene esposta nel 1958, divide pubblico e critica. Patriottismo o dissenso? L’ambiguità è la chiave. Johns tace, ma il mercato no. «Flag» diventa un’icona, e le sue varianti entrano nei musei e nelle aste. Nel 2014, una «Flag» del 1983 viene battuta per oltre 36 milioni di dollari da Sotheby’s: un simbolo nazionale trasformato in asset globale.

Seguono «White Flag» (1955) e «Three Flags» (1958), oggi al Whitney Museum. Quest’ultima entra nella collezione del Whitney nel 1980, quando i collezionisti Burton e Emily Tremaine la vendettero al museo per circa un milione di dollari. Johns, che agli inizi distrugge quasi tutte le sue prime tele, si ritrova così a fondare uno dei capitali simbolici più solidi dell’arte americana. Nel 1957, con «Gray Rectangles», l’encausto diventa linguaggio pieno. La superficie è spessa, viva, quasi metallica. «Questi frammenti di colore invitano l'osservatore a scrutare la superficie – affermerà in seguito – suggerendo che potrebbe esserci di più da vedere nel monocromo grigio complessivo di quanto inizialmente apparente». «Gray Rectangles» è stata la prima opera di Johns ad essere acquisita dai collezionisti Victor e Sally Ganz, e quando ha fatto ritorno sul mercato, nel 2018, Christie’s l'ha aggiudicata per 16,2 milioni di sterline.

Jasper Johns, «Flag», 1954-55. Courtesy MoMa

Da questa riflessione sul monocromo nasce una nuova attenzione agli oggetti. «Fool’s House» (1961–62) segna una svolta: una scopa, un asciugamano, una tazza. Tutto è etichettato a mano. È un dizionario visivo, un inventario domestico con cui Johns lega il quotidiano all’economia.

Poco dopo, il linguaggio numerico prende il posto delle parole. Nel 1963 arriva «Numbers»: una griglia di cifre, da 0 a 9, su fondo argentato. Rappresentazione e astrazione coincidono, memoria e sistema si sovrappongono. Nel 2022, «Numbers» (1963–1968) viene venduta da Christie’s per 15,4 milioni di sterline, dalla collezione Paul G. Allen. Dall’esperienza di queste griglie Johns passa a osservare il mondo con occhi nuovi. Negli anni Settanta, vede un tratteggio su un’auto. Lo trasforma in motivo, e da quell’intuizione nasce «Between the Clock and the Bed» (1981), ispirata a Munch. È riflessione sul tempo, sulla mortalità, sul sé. Le tele di questa serie, oggi, superano i 40 milioni di dollari. Ma da qui si apre una nuova stagione: negli anni Ottanta il linguaggio di Johns si fa più silenzioso, i colori si spengono, la tensione diventa misura. Il ritmo dei dipinti rallenta, si fa meditativo. Anche se la ricerca non si ferma: lettere, numeri, mappe, bersagli — sempre gli stessi segni, sempre nuovi. Qui nasce «Summer» (1985), seconda delle Four Seasons. Silhouette, bandiere, oggetti, memorie: Johns torna a se stesso. Il passato diventa materiale d’arte, e l’arte diventa capitale simbolico. La serie completa, stimata complessivamente sopra i 100 milioni di dollari, circola oggi tra fondazioni e musei.

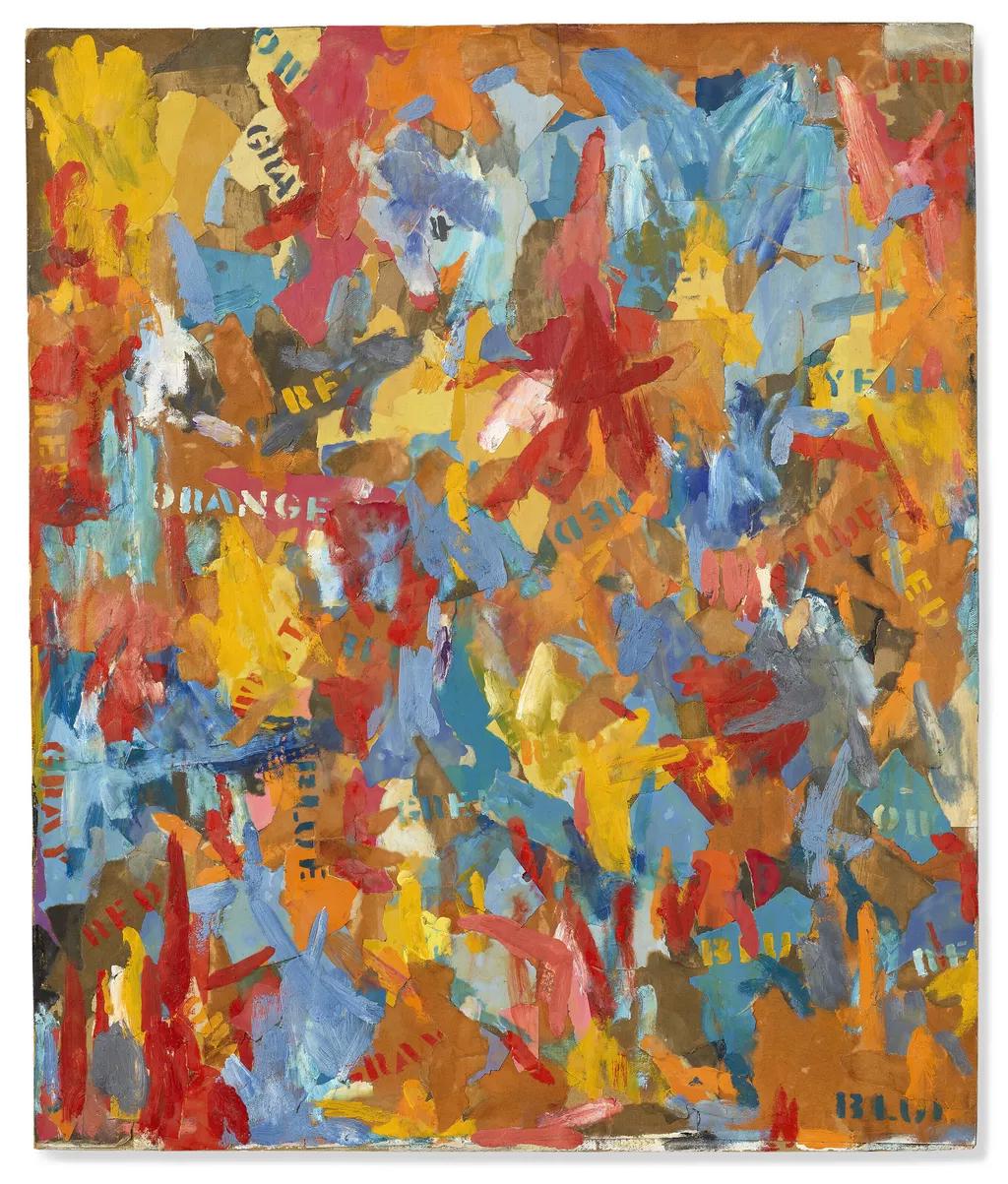

Il mercato segue da vicino tutte queste trasformazioni. Tra gli anni Ottanta e Novanta le aste registrano numeri solidi. Johns diventa un artista rifugio, una valuta stabile nell’arte americana. Nel 1988 «False Start» stabilisce un primato: 17 milioni di dollari da Sotheby’s. Record mondiale per un artista vivente. E durerà diciannove anni. L’opera, realizzata nel 1960, è un’esplosione controllata: carta strappata, pigmento, cera. I colori non corrispondono ai nomi. Le parole «rosso», «blu», «giallo» si scontrano con la loro tinta. È un quadro sul linguaggio e sul vedere. Nel 2006 «False Start» torna sul mercato privato: 80 milioni di dollari. L’opera più costosa mai venduta per un artista vivente. Il valore cresce con coerenza e Johns non cambia direzione, approfondisce.

Jasper Johns, «Small False Start», 1960. Courtesy Christie's.

Il mercato non rallenta, e «Flag» (1960–66) raggiunge 28,6 milioni nel 2010. Il disegno «Da 0 a 9» (1961) supera 10,9 milioni nel 2004. Le grafiche originali, una volta accessibili, ora oltrepassano 1 milione a copia. Anche le sculture, come «Opinione del critico» (1961) e «Senza titolo» (1983), tengono valori da alta fascia.

Nei momenti di crisi, Johns resta solido. Nel 2008, quando i mercati collassano, le sue opere continuano a vendere. È considerato un asset di lusso.

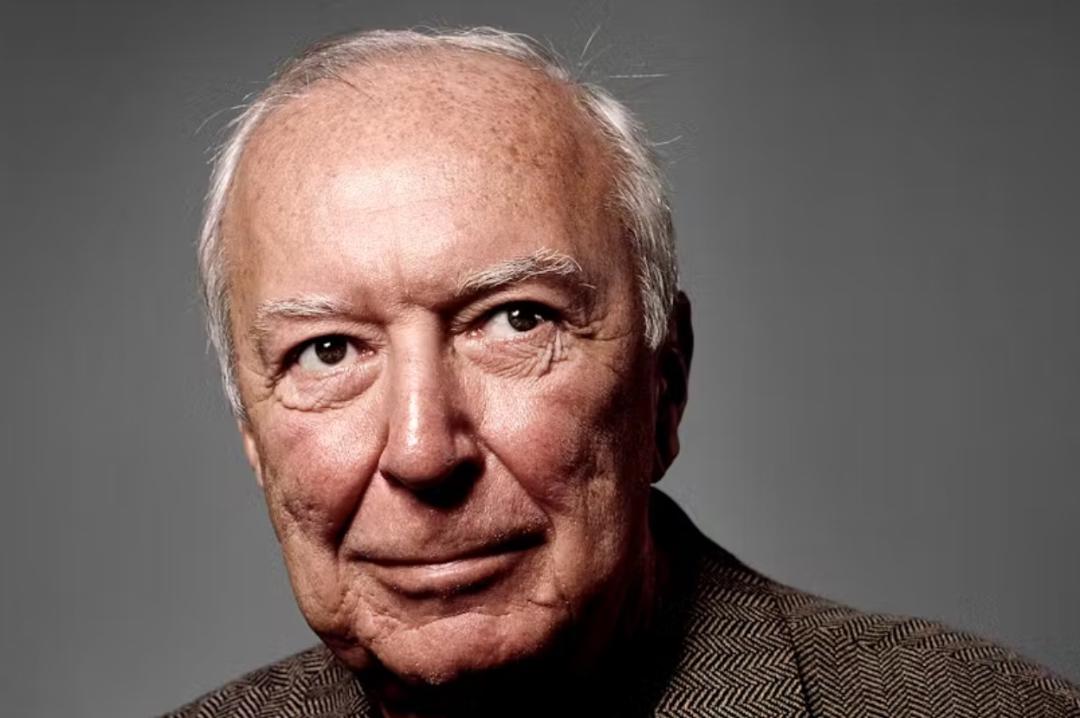

Nel 2022 Christie’s fa la storia. La collezione Paul G. Allen incassa 1,5 miliardi di dollari. Tra i top lot, «Small False Start» — una versione del 1960 — viene battuta per 55,3 milioni. È l’ottava aggiudicazione più alta di sempre, e il record assoluto per Johns. Il mercato celebra e consolida il valore delle sue opere, ma l’influenza di Johns va oltre le cifre: la sua arte attraversa generazioni, ispirando artisti come Donald Judd, Andy Warhol, Eva Hesse e David Hammons, e diventando un codice comune di gesto, linguaggio e oggetto. Le sue invenzioni — tra gesto, linguaggio e oggetto — diventano codice comune. Kirk Varnedoe lo definisce «Prometeo dell’arte moderna». Nella retrospettiva al MoMA del 1996–97 lo paragona a chi ruba il fuoco e lo consegna agli altri.

In dieci anni Johns apre la strada «a tutto»: Pop Art, Minimalismo, Concettualismo, Arte Processuale. La fama museale va di pari passo. Le retrospettive «Jasper Johns: Mind/Mirror» al Whitney e al Philadelphia Museum of Art mostrano il suo dialogo con Duchamp, Cage, Rauschenberg, Cunningham. Ma anche con Munch, Cézanne, Picasso. Johns non cerca originalità: sperimenta la citazione, la ripetizione, il ritorno. Oggi, il suo nome mantiene potenza doppia: storica e finanziaria. Vive tra città e isolamento. New York, Stony Point, Edisto Beach, Saint Martin, Sharon. Case diverse, stesso metodo. Studio, solitudine, lavoro. L’arte come unica compagnia, unica disciplina. Perché ogni sua opera è un nodo tra vita, tecnica e valore.

Bandiere, numeri, lettere e bersagli sono segni familiari trasformati in enigmi visivi e in asset finanziari. Non c’è retorica. C’è solo un artista che fa dell’estetica e del valore economico un intreccio senza attrito.

Altri articoli dell'autore

La mostra «Bridget Riley: Point de départ» al Musée d’Orsay, curata da Karen Serres e Barnaby Wright, esplora il legame tra la giovane Bridget Riley e Georges Seurat, analizzando come il puntinismo e il cromoluminarisme abbiano influenzato il suo approccio al colore e alla percezione visiva

Omar Mismar (Libano, 1986) trasforma storie di confine, memoria e resistenza in mosaici, video e installazioni che scuotono le certezze. Libano, Siria e Stati Uniti segnano il suo sguardo unico, tra politica, e intimità. Ogni opera è una nuova possibilità di vedere il mondo.

Dal 13 novembre 2025 al 15 gennaio 2026 la Primo Marella Gallery di Milano presenta la mostra di Arvin Golrokh, «Bicharegan». La personale indaga forme di esclusione e marginalità, con figure sospese tra presenza e assenza, matericità pulsante e tensione tra luce e ombra, restituendo il peso e la densità del reale

Adger Cowans, fotografo e pittore afroamericano nato nel 1936, unisce ricerca artistica e impegno politico tra New York, il Kamoinge Workshop e AfriCOBRA. Le sue opere, dedicate al dialogo tra luce, materia e identità, sono presentate ad Art Basel Miami Beach 2025 dalla raffinata galleria Bruce Silverstein, celebrando la sua lunga carriera e influenza nel mondo dell’arte