Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

Leggi i suoi articoliDalla sua infanzia in Palestina, tra la natura incantata e le ferite della guerra, Juliana Seraphim (1934-2005) ha forgiato un linguaggio visivo che sfida il tempo e la sofferenza. Perché in un mondo dominato dalle ombre patriarcali, la sua arte è diventata atto di resistenza e autodeterminazione. È diventata “rifugio” dove la forza e la libertà della donna si fanno esplosione di potente ed eterna bellezza. Nata a Jaffa, Seraphim ha trascorso la sua infanzia tra la dolcezza degli aranceti e la vastità del Mediterraneo. La sua casa, dimora del nonno – architetto di Gerusalemme – un tempo convento, custodiva affreschi italiani del XIX secolo. Ed è stata la sacralità e la meraviglia di quei luoghi a delineare l’anima della giovane artista, nutrendo la sua immaginazione e la sua futura arte.

Ma fu soprattutto il dramma del 1948, con l'esplosione del conflitto e l’esilio in Libano, a segnare la svolta decisiva nel suo percorso creativo. Pur nel dolore e nell'orrore del contesto bellico, infatti, l’infanzia segnata dalla luce di Jaffa si radicò profondamente nella memoria di Seraphim, diventando fonte primaria della sua futura ricerca artistica. Perché fu proprio quella “luce” che divenne rifugio dalla brutalità della guerra e dalle costrizioni sociali, creando uno spazio di libertà che sfidava la realtà di una giovane donna non sposata, immersa in una società patriarcale. Contrariamente ai suoi contemporanei libanesi, spesso ancorati a uno stile figurativo, l'artista sviluppò una poetica onirica e surreale, ove le forme si delineavano in un continuo e mutato divenire. Le sue opere esploravano infatti universi fantastici, intrecciati al quotidiano, all’inconscio collettivo e alla meraviglia per l'architettura e per la natura.

Juliana Seraphim, La Danse des Libellules (The Dance of the Dragonflies). Courtesy Sotheby's

Con un viaggio visivo caratterizzato da stratificazioni culturali e concettuali, la sua poetica affonda le radici in un ricerca di mondi interiori di cui la figura femminile si fa nucleo centrale. Iconica l'immagine della "donna-fiore", archetipo ricorrente nei suoi dipinti, che sfidava la realtà del tempo sia con riferimenti al suo cognome (“Seraphim” rimanda infatti gli angeli serafini, ispirando le figure alate delle sue tele), sia con una presenza fisica che si dissolve nel bagliore del fondale (come appartenesse a un mondo parallelo, slegato dalle costrizioni della materia e del tempo).

Sono donne forti quelle che emergono dai suoi dipinti. Donne il cui profondo legame con l'identità e la spiritualità dell'artista le rende immuni dal giudizio della società, rivelandone la forza interiore come esseri meravigliosamente complessi, autonomi e sensuali. Con questo linguaggio visivo, l'artista cerca di liberare il genere femminile dalla massiccia oppressione sociale, indagando la sua psiche profonda. Seraphim infatti, sia in Libano che in Francia – dove passò i primi importanti anni della sua formazione accademica, prima di fare ritorno nella terra Libanese – cercò di rappresentare la donna come entità indipendente, capace di esprimere il proprio Io al di là delle considerazioni presenti nelle società patriarcale, che ne determinavano il “valore” in base all'uomo che accanto ad essa si trovava.

Juliana Seraphim, Untitled. Courtesy Sotheby's

Juliana Seraphim, Untitled. Courtesy Sotheby's

Nei suoi dipinti, la donna non è rappresentata solo come un corpo da ammirare, ma come un essere che combatte per la sua libertà. Una figura che resiste, con determinazione, all'oppressione di un contesto in cui si trova a vivere. E nonostante le difficoltà economiche e sociali che caratterizzano la vita dell'artista, Seraphim portò avanti la sua visione di empowerment, sfidando anche la svalutazione delle opere perché ritenute, da collezionisti e pubblico, troppo intrise di un’inevitabile femminilità. La sua arte diventò così – e lo è ancora oggi – un mezzo di riscatto e autodeterminazione. Un richiamo alla dignità e alla forza di un’artista, e di una donna, che ha trasformato il dolore per l'esilio e la guerra in un'esplosione di potente ed eterna bellezza.

Altri articoli dell'autore

La mostra «Bridget Riley: Point de départ» al Musée d’Orsay, curata da Karen Serres e Barnaby Wright, esplora il legame tra la giovane Bridget Riley e Georges Seurat, analizzando come il puntinismo e il cromoluminarisme abbiano influenzato il suo approccio al colore e alla percezione visiva

Omar Mismar (Libano, 1986) trasforma storie di confine, memoria e resistenza in mosaici, video e installazioni che scuotono le certezze. Libano, Siria e Stati Uniti segnano il suo sguardo unico, tra politica, e intimità. Ogni opera è una nuova possibilità di vedere il mondo.

Dal 13 novembre 2025 al 15 gennaio 2026 la Primo Marella Gallery di Milano presenta la mostra di Arvin Golrokh, «Bicharegan». La personale indaga forme di esclusione e marginalità, con figure sospese tra presenza e assenza, matericità pulsante e tensione tra luce e ombra, restituendo il peso e la densità del reale

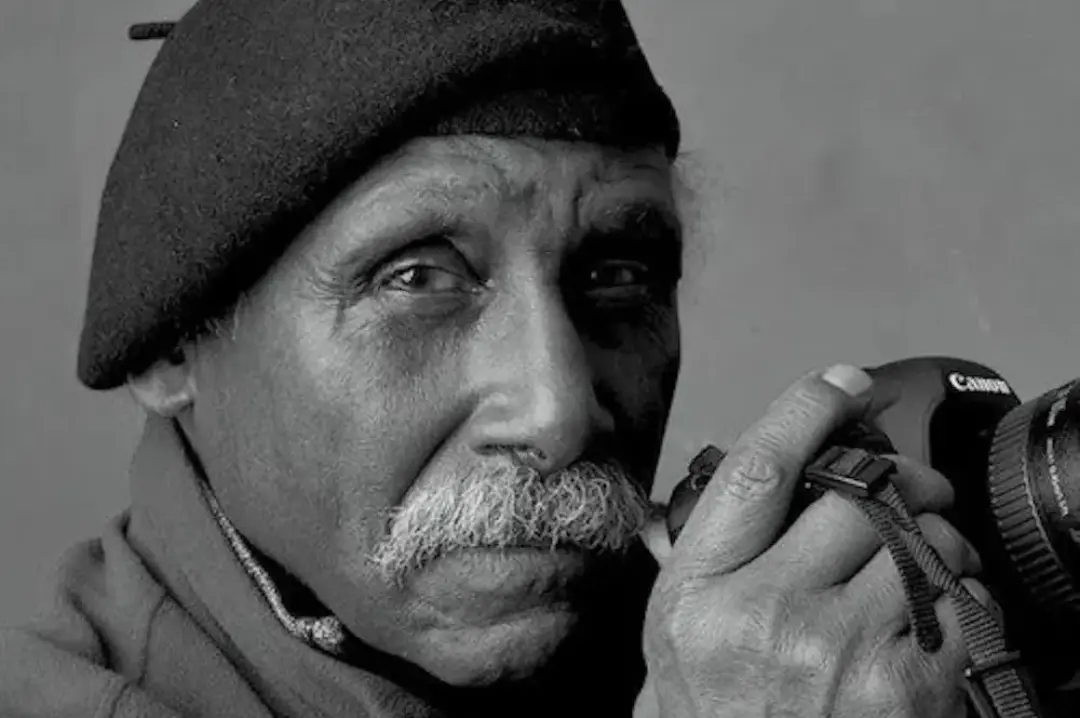

Adger Cowans, fotografo e pittore afroamericano nato nel 1936, unisce ricerca artistica e impegno politico tra New York, il Kamoinge Workshop e AfriCOBRA. Le sue opere, dedicate al dialogo tra luce, materia e identità, sono presentate ad Art Basel Miami Beach 2025 dalla raffinata galleria Bruce Silverstein, celebrando la sua lunga carriera e influenza nel mondo dell’arte