Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Bergamini

Leggi i suoi articoliNel Brasile di oggi, dove le istituzioni continuano l’opera di riparazione storica nei confronti delle minoranze e dei popoli originari, spazzati via o silenziati da un razzismo che, nel corso dei secoli, si è radicalizzato nella società, era forse necessario un avvicinamento all’opera di Gordon Parks (1912-2006). Ci ha pensato l’Instituto Moreira Salles (Ims) che a San Paolo presenta la prima retrospettiva dedicata al fotografo statunitense in territorio brasiliano, a cura di Janaina Damaceno e Iliriana Fontoura Rodrigues, il cui titolo «L’America sono io» (fino al primo marzo 2026), non solo è una affermazione dello stesso autore di fronte alla segregazione razziale vissuta in prima persona, ma anche un viatico per denunciare come nel continente americano, da Nord a Sud, la condizione di subalternità imposta ai gruppi afrodiscendenti abbia macchiato secoli e secoli di storia dell’umanità.

Di famiglia umile, Parks attraversa il mondo del lavoro così come attraversa gli States: cameriere e caricatore sui treni da Chicago a Seattle, garzone, pianista, finché nel 1937 compra la sua prima macchina fotografica, proprio nella città che si trasformerà, decenni dopo, nella culla della scena musicale «grunge».

Poco più di dieci anni dopo, nel 1948, è l’unico fotografo nero a entrare nella redazione di «Life», la rivista che gli darà visibilità globale e che utilizzerà i suoi servizi per mostrare al mondo quello che nessuno, senza il suo sguardo, avrebbe mai visto. I primi scatti sono quelli di «Harlem Gang Leader», che immortalano il 17enne Red Jackson alle prese con la vita quotidiana del ghetto: scazzottate, innamoramenti, balli e abbracci alla mamma. La visione di un ragazzo e non di un criminale. Eppure, stando alle cronache, furono proprio le incomprensioni tra il giovane e il fotografo che «obbligarono» lo stesso Parks a prendere in mano la macchina da scrivere per raccontare il più fedelmente possibile le proprie storie, anche con le parole.

Inviato da «Life» a Rio de Janeiro, nel 1961, Parks realizzerà il suo più importante progetto dedicato al Brasile, Paese con il quale manterrà contatti per le successive quattro decadi: documentare la povertà nelle favelas, in una risposta mediatica a quello che era il programma dell’Alleanza per il progresso del presidente americano Kennedy, mettendo in guardia dalla «Rivoluzione socialista». Non è un caso, infatti, che il reportage a puntate fosse intitolato «Il pericoloso nemico della libertà: la povertà».

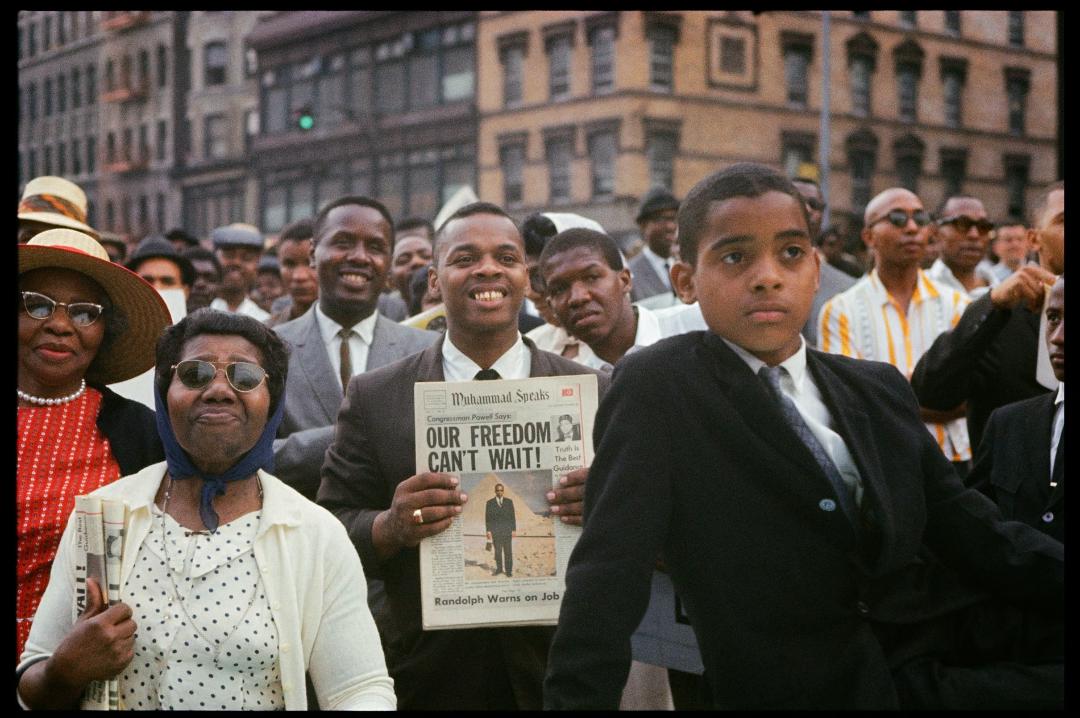

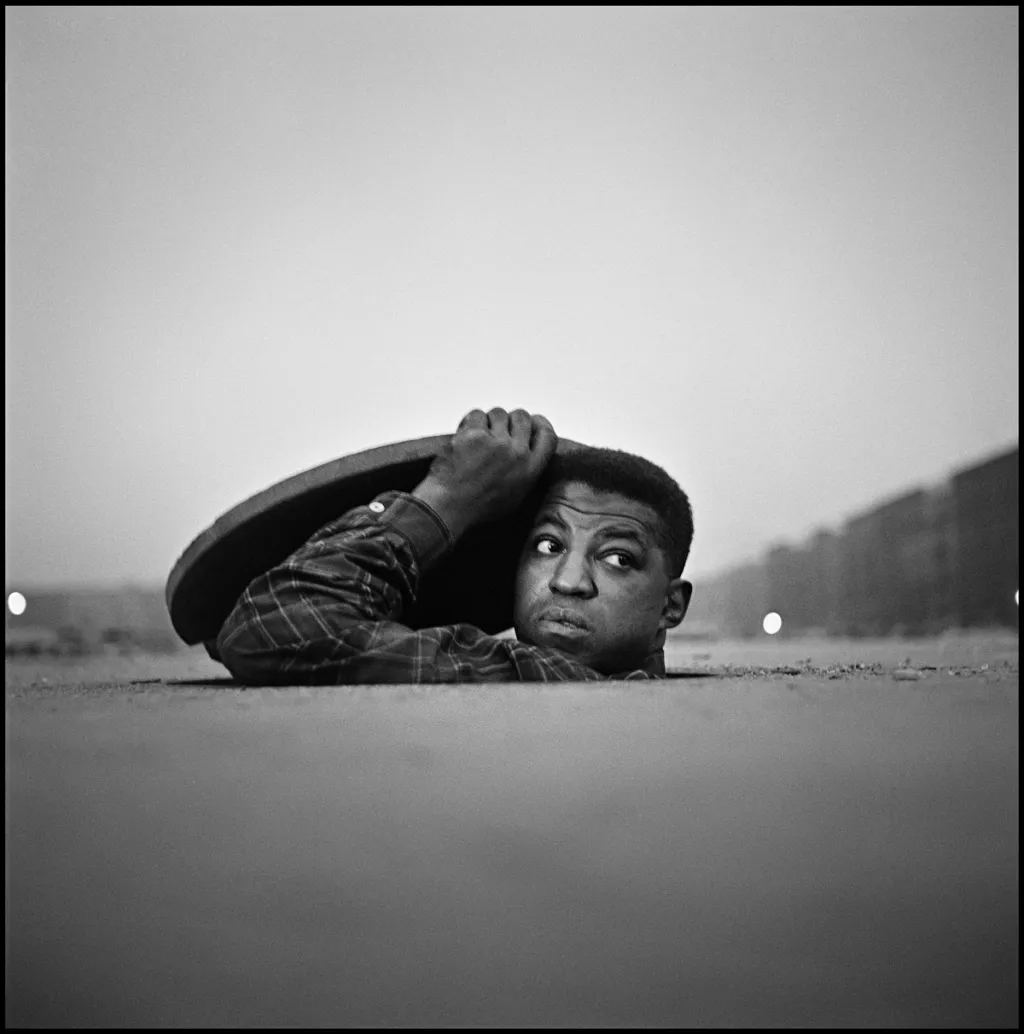

Gordon Parks, «L’uomo invisibile, Harlem, New York, 1952». Photo: Gordon Parks / Cortesia © Fundação Gordon Parks

Arrivato a Rio, il progetto di Parks fu documentato con tono sensazionalistico e insieme strafottente dalla rivista «Manchete» (di cui all’Ims è in mostra un esemplare), che raccontava il peregrinare del fotografo statunitense tra varie comunità, alla ricerca di una famiglia che si prestasse a lasciarsi «documentare». Accanto a quello che oggi è il quartiere nobile della Lagoa Rodrigo de Freitas e, contemporaneamente, a pochi isolati dalla spiaggia e dal lusso di Copacabana, Parks incontrò la favela della Catacamba e la famiglia del piccolo Flávio da Silva (arrivata dal nord est del Paese in cerca di condizioni di vita migliori). Iniziò a ritrarne il quotidiano, indugiando sulle condizioni di vita precaria e sui problemi di salute del minore, colpito da un’asma violenta.

Anche in questo caso, più che realizzare «belle immagini» Parks pose la fotografia alla stregua di uno strumento di riscatto: «Il coraggio di mostrarsi di Flávio ha reso possibile una coscienza rispetto alla tragedia della favela della Catacumba, così come di innumerevoli altre nel mondo», aveva dichiarato lo stesso Parks, che a sua volta era stato colpito da un episodio di razzismo strutturale. I media brasiliani dell’epoca, infatti, non risparmiarono critiche al fotografo per aver selezionato come protagonista per il suo lavoro, un bambino considerato «bianco» dalla comunità carioca, una sorta di eccezione nel tessuto popolare delle comunità più in sofferenza del Brasile, nonostante negli Stati Uniti, Flávio fosse identificato come «latino». Sfumature che ad altre latitudini raccontano poco, ma che ancora oggi (specialmente in Brasile) non sono solo un tratto distintivo nelle lotte per l’uguaglianza, ma specialmente una condizione nella lotta quotidiana all’affermazione del sé.

Sei anni dopo, fu un’altra famiglia ad essere documentata dalla lente di Parks, una volta tornato a New York: i Fontenelle, residenti, nella seconda metà degli anni ’60, nell’area più povera di Harlem. Una lettura quasi incrociata, a raccontare esattamente come, da un capo all’altro del continente americano, era palpabile il dramma umano radicato in politiche di sfruttamento, post-colonialismo e razzismo. Eppure, in entrambi i casi, Parks riuscì attraverso il potere dei media e delle sue stesse fotografie ad offrire una prospettiva per un’altra vita alle famiglie. Gocce nel mare, certo, tanto quello dell’epoca quanto l’attuale, ma che identificano anche il sentire umano del fotografo, a sua volta fuggito ancora bambino da Fort Scott, in Kansas, durante la grande migrazione verso le città del nord degli Stati Uniti, che pur essendo luoghi di segregazione razziale, garantivano condizioni di vita meno pericolose rispetto alle aree rurali del Mid-West e del Sud degli Stati Uniti alla comunità di colore.

Ma non è finita: oltre a tutto questo, all’Ima, c’è un panorama di foto iconiche, il cui sguardo tagliente, di fronte alla tragicità di deliberate scelte politiche, ha contribuito a raccontare il dramma sociale di un Paese ma, contemporaneamente, anche le sue nicchie di resistenza e la poesia di un quotidiano difficilmente immaginabile con la coscienza di oggi. Così, guardando queste immagini, ci perdiamo nel tempo con le splendide immagini a colori di bambini tra i campi e in momenti di gioco e risate tra le pozze d’acqua di Fort Scott, all’inizio degli anni ’60. Ci chiediamo dove fosse Dio di fronte al «Test del bambolotto», uno dei più feroci e impliciti strumenti «scientifici» per la deprivazione psicologica dell’infanzia nera. E ancora: lottiamo con le Pantere Nere e ci immedesimiamo nell’«Uomo Invisibile», progetto del 1952 realizzato da Parks in coppia con l’amico scrittore Ralph Ellison, autore del romanzo omonimo, che viene immortalato nel suo rifugio, il più luminoso della Grande Mela: uomo «trasparente» per la società americana, ma ancora in grado di sognare. L’atto più rivoluzionario che la lente di Parks è stata in grado di far respirare.

Gordon Parks, «Martin Luther King, Jr., Washington, D.C., 1963». Photo: Gordon Parks / Cortesia © Fundação Gordon Parks