Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoli«La Colonna Traiana. Il racconto di un simbolo» è una mostra, aperta al Colosseo da oggi 22 dicembre fino al 30 aprile, che ha a soggetto lo stupore: come sono stati issati rocchi di 40 tonnellate all’altezza di 40 metri, con gli strumenti di quasi 2mila anni fa?

La Colonna Traiana, progettata da Apollodoro di Damasco e realizzata da un’umanità anonima di artisti e schiavi, venne inaugurata il 12 maggio 113 d. C., per narrare le campagne trionfali e drammatiche dell’«Optimus Princeps» Traiano in terra di Dacia (attuale Romania). L’idea è degna di un visionario: fondere, a dimensioni colossali, l’idea di una colonna celebrativa con quella di un libro («volumen»), che i Romani realizzavano avvolgendo lunghi papiri attorno a un asse centrale. Sulla gigantesca Colonna il «volumen» si distende per quasi trecento metri di fregio istoriato, scolpito da un artista di genio (o forse più?), non ancora identificato, che passa col nome del Maestro delle imprese di Traiano. Era il «Traiano delle arti» del suo tempo, e il mistero attorno alla sua identità è uno dei tanti che la mostra custodisce. Non ultimo, quello del destinatario di questo capolavoro scultoreo, che, per l’altezza, nessuno poteva vedere nell’insieme: era destinato alla vista degli dèi?

Curata da Alfonsina Russo, Federica Rinaldi, Angelica Pujia e Giovanni Di Pasquale, la mostra illustra tutti gli aspetti di questo enigma di centinaia di tonnellate, a principiare da quelli connessi al trasporto di simili masse dalle cave di Carrara: far scendere, con slitte, da irte montagne, massi immensi, trasportarli verso la costa, imbarcarli sulle «naves marmorariae» verso Roma, di qui la navigazione controcorrente sul Tevere, e poi il tragitto lungo le vie di Roma in direzione del Foro di Traiano. Per concludere, la sfida gravitazionale agli dèi: riportare questi pezzi di montagna di nuovo più vicino al cielo.

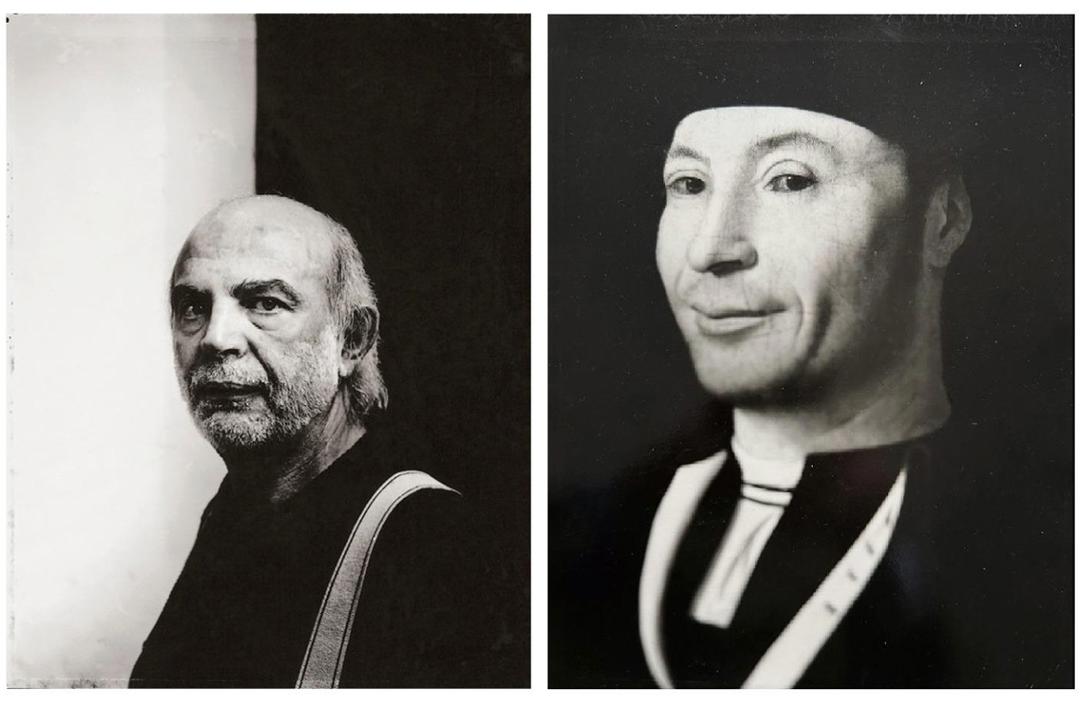

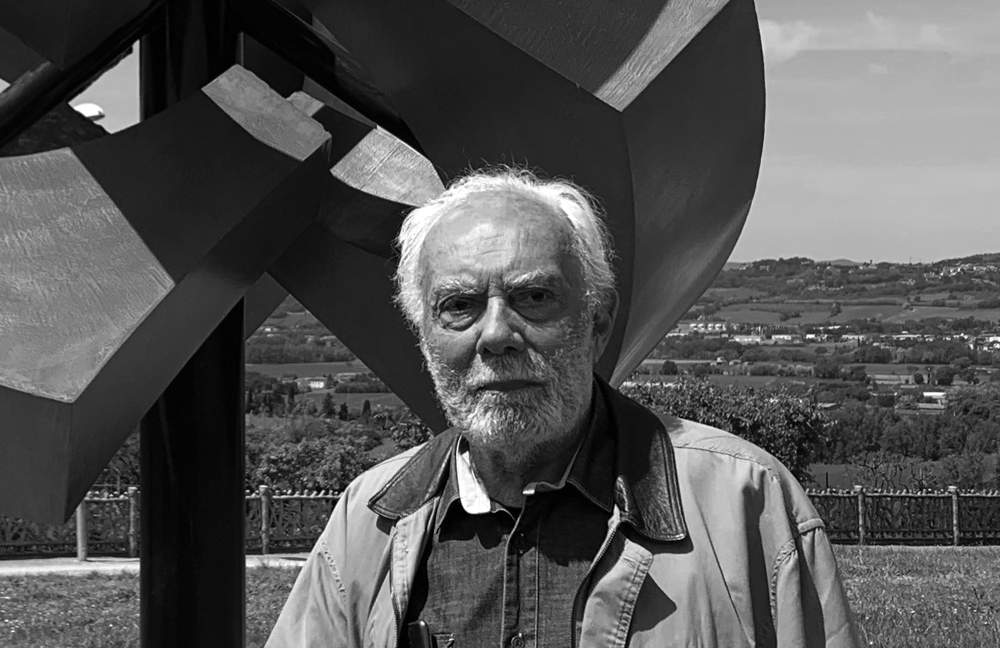

A parlarne con commozione è lo scultore Claudio Capotondi, 86 anni, autore di modelli, macchine e disegni per la messa in opera della Colonna, che rappresentano il nucleo della mostra: «Dopo sessant’anni di lavoro dedicato alla scultura in marmo, ho voluto capire bene i segreti di questo miracolo costruttivo. Mi ricordo, un giorno mi trovavo alla base della Colonna, e guardai in alto, uno per uno i 17 rocchi di marmo, fino all’ultimo, il più grande, quello del capitello, di almeno 80 tonnellate. Ebbi un brivido. Me ne tornai a casa, e iniziai a studiare, ragionare, disegnare, costruire modelli, impalcature, ruote calcatarie (gru umane messe in moto dal movimento di schiavi, Ndr), a immaginare le lizze, ovvero le slitte di montagna per i grandi blocchi di pietra, le navi per trasportarle. Mi sono voluto immedesimare nella maestria, e anche nella sofferenza, di tante persone, e ho anche realizzato un disegno, concepito come un omaggio morale alle vittime sul lavoro, che sicuramente questa impresa ha causato».

Tutti questi modelli, alcuni alti quasi tre metri, e i 40 disegni, sono stati acquistati dal Museo Galileo-Istituto e Museo di storia della scienza di Firenze, il cui vicedirettore, e cocuratore della mostra, Giovanni Di Pasquale, ora dichiara: «La Colonna Traiana è un’opera di ingegneria di complessità inaudita, che testimonia i vertici elevatissimi raggiunti dalla civiltà romana nell’arte del costruire. È difficile oggi immaginare l’organizzazione di un cantiere così complesso e la precisione meccanica necessaria per la composizione del monumento, con i suoi blocchi precisamente giustapposti uno sull’altro e i gradini della scala interna a combaciare perfettamente».

La Colonna Traiana è infatti scavata al suo interno da una scala a chiocciola, che collega la base con la vetta mediante 185 gradini: a fine ’700 Goethe li salì tutti, ammirando il panorama su Roma. Proprio la storia della Colonna oltre la Colonna, cioè la sua fortuna nei secoli, è oggetto di una sezione della mostra che, con disegni, stampe, riproduzioni, calchi, proiezioni e ambienti immersivi racconta l’ininterrotta ammirazione per un prodigio dell’arte e della tecnica. Solida come una montagna, è sopravvissuta, oltre ai millenni, a tre terremoti, rimanendo intatta superstite del foro traianeo che il tempo ha sbriciolato attorno a lei.

Altri articoli dell'autore

Una mostra nel Palazzo Bellomo di Siracusa presenta le meditazioni fuori dal tempo del fotografo

Guidati da Oscar Tuazon, altri 12 artisti internazionali espongono sculture, dipinti, installazioni, video e fotografie ispirati all’acqua

Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma tre personalità di spicco della pittura novecentesca italiana in due allestimenti

L’ha spuntata su 44 candidati. Ha lavorato con il Centro Pecci di Prato, il MaXXI, La Quadriennale e la Fondazione Prada