Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

Leggi i suoi articoli«Tra l’arte e la vita, sarà l’arte ad avere l’ultima parola». Questa folgorante affermazione di Ai Weiwei (Pechino, 1957) è forse la sintesi perfetta della grandiosa e corale creazione artistica sottesa alla «mise en place» della «Turandot» pucciniana, andata in scena alla fine di marzo 2022 al Teatro dell’Opera di Roma. In poco meno di 78 minuti, ne racconta la potenza e la magia, ma anche la lunga e sofferta vicenda, il regista Maxim Derevianko nel documentario «Ai Weiwei’s Turandot» (2025), presentato in prima assoluta martedì 4 novembre al Festival dei Popoli di Firenze. Tra i produttori compare, oltre a Marta Zaccaron e Christine La Monte, il figlio di John Lennon, Julian Lennon.

Come ha ricordato in sala Carlo Fuortes, allora Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma e oggi del Maggio Musicale Fiorentino, inizialmente il celebre artista e dissidente cinese era stato contattato per la sola scenografia, ma dopo un incontro a Berlino, fortemente voluto dallo stesso Ai Weiwei, l’incarico si è esteso alla regia e ai costumi, donando di fatto al teatro romano un nuovo ed eccezionale archivio di arte contemporanea.

Benché si dichiari completamente disinteressato alla lirica e in generale poco appassionato di musica, Ai Weiwei ha lavorato a strettissimo contatto con le maestranze romane, supervisionando e decidendo anche i minimi dettagli di un’opera che, da omaggio a quell’esotismo tanto in voga nell’Europa a cavallo tra Liberty e Déco, diventa tra le sue mani una potente riflessione non solo sulla Cina contemporanea, ma anche sulla storia del nostro tempo.

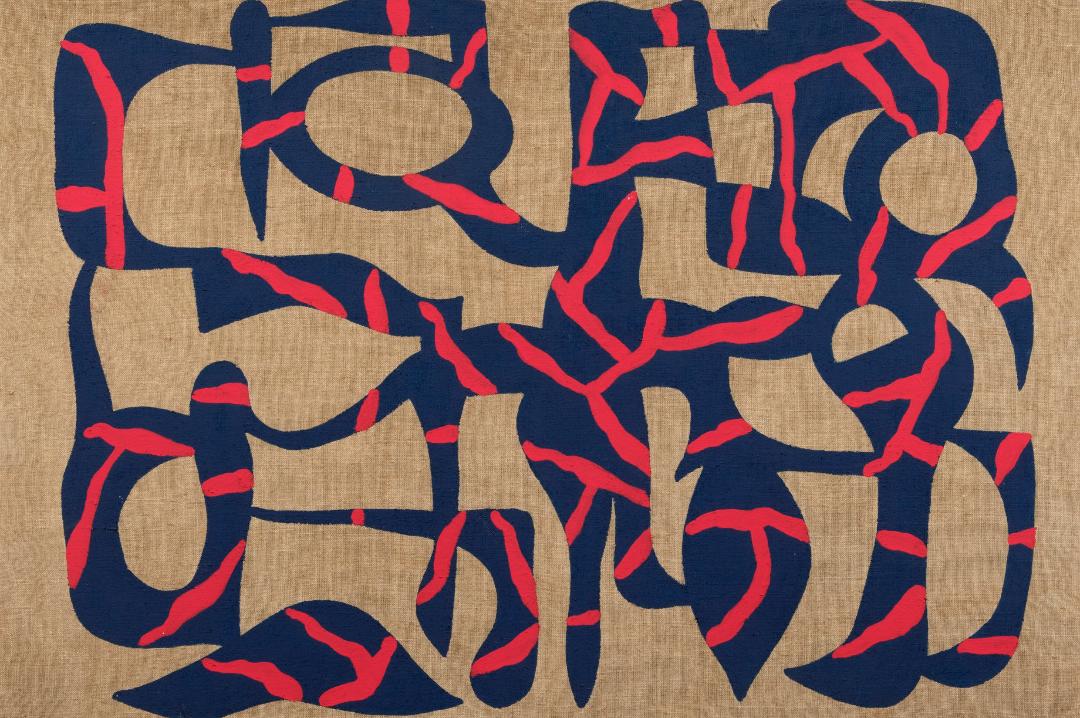

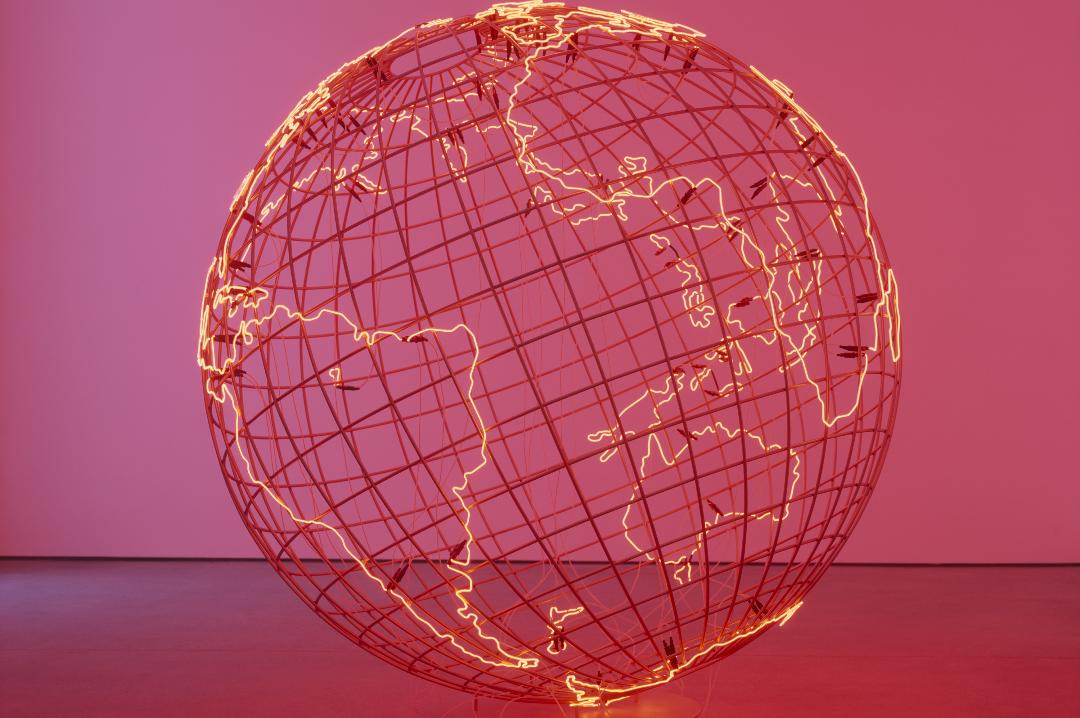

Ai Weiwei, «Turandot», 2022. Photo: Fabrizio Sansoni, Teatro dell’Opera di Roma

Nella complessa trama proposta dal documentario si intrecciano infatti il «making of» dell’opera, la vita dell’artista e una storia recente che si è riverberata sulla realizzazione della «Turandot» romana attraverso il lungo, spiazzante stop provocato dal Covid-19 e le reazioni innescate dalla guerra in Ucraina nella direttrice d’orchestra Oksana Lyniv e nel soprano Oksana Dyka, entrambe ucraine. Eventi che hanno portato Ai Weiwei a integrare sul palco ulteriori elementi, come le immagini video di armi e soldati.

Solitario e titanico, l’artista domina il filmato di Derevianko. Scopriamo così che nel 1987, trentenne, era stato comparsa nella «Turandot» allestita da Franco Zeffirelli al Metropolitan Theater di New York. Il compenso di 3 dollari all’ora era appena sufficiente a garantirgli una dieta quotidiana di 3 hot dog e una papaya, ma l’esperienza gli fece conoscere Chiang Ching, coreografa e artista proveniente dal cinema «Far East», attivista e oppositrice della dittatura cinese, in seguito diventata sua amica e collaboratrice, e ritrovata nella «Turandot» romana. Le terribili immagini del terremoto del Sichuan del 2008, all’origine di quella strenua denuncia di Ai Weiwei nei confronti della corrotta oligarchia politica cinese che gli costò il carcere e rimane un riferimento costante nella sua opera, così come le sevizie fisiche e psicologiche subìte, sono altre testimonianze che il documentario non tralascia, e a Firenze avevamo visto nell’ambito della grande mostra curata da Arturo Galansino «Ai Wei Wei. Libero» realizzata a Palazzo Strozzi nell’autunno 2016.

All’insegna del motto «everything is art, everything is politics», anche la «Turandot» romana assume i tratti di una denuncia sociale, in cui pochi crudeli aristocratici si contrappongono alla massa del popolo rappresentata dal coro. Nella visione di Ai Weiwei, la glaciale protagonista (ragno velenoso, ma anche crisalide e farfalla) diventa una vittima del mondo maschile, mentre Calaf (principe tartaro spodestato) appare l’archetipo dei tanti esuli e rifugiati di oggi. Un tema particolarmente caro anche al giovane regista Derevianko, figlio di un primo ballerino del Teatro Bol’šoj di Mosca costretto a fuggire dal suo paese: «Conoscevo Ai Weiwei come un simbolo della libertà di parola, un attivista per i diritti umani, un rivoluzionario che usa l’arte in tutti i suoi mezzi come strumento provocatorio per trasmettere il suo personale messaggio pieno di umanità al mondo. Ho sviluppato un’affinità artistica con lui, poiché sono cresciuto in una famiglia in cui la libertà di parola veniva messa in discussione».

Ai Weiwei, «Turandot», 2022. Photo: Fabrizio Sansoni, Teatro dell’Opera di Roma

Altri articoli dell'autore

Una selezione di 50 opere: dalla riscoperta di Carla Accardi ai classici del Novecento fino ai progetti di ampliamento delle sedi espositive

Al Sainsbury Centre la mostra conclusiva del progetto « Possiamo smettere di ucciderci a vicenda?» con opere di Mona Hatoum, William Kentridge, Hew Locke, Zoran Mušič, Peter Oloya, Kimberly Fulton Orozco e Indrė Šerpytytė

Nata nell’ambito del Queer Culture Year, la mostra spazia in oltre un millennio attraverso piatti egiziani dell’XI secolo, sete safavidi del Seicento e installazioni contemporanee

Si è spento lo scorso 20 novembre l’architetto che, sin dal 1975, aiutò a svelare i molti segreti che lo stesso autore della struttura che svetta sopra la fiorentina Santa Maria del Fiore non spiegò mai