Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Letizia Riccio

Leggi i suoi articoliUn’ora e trentanove minuti a ritmo incalzante per mostrare fino a che punto propaganda, repressione e paura del diverso possano trascinare una società alla deriva: il film “La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata” arriva nei cinema italiani in un evento speciale, il 3, 4 e 5 novembre 2025. Il documentario prende le mosse dalla mostra “Arte degenerata”, terminata nel maggio scorso al Musée National Picasso di Parigi, ed è diretto da Simona Risi, prodotto da Didi Gnocchi (che ne è anche sceneggiatrice, insieme a Sabina Fedeli e Arianna Marelli) per 3D Produzioni e distribuito da Nexo Studios. “La grande paura di Hitler” è il primo di due titoli autunnali del ciclo “La grande arte al cinema”; l’1, 2 e 3 dicembre è, infatti, prevista l’uscita di un altro grande documentario, “Caravaggio a Roma. Il viaggio del Giubileo”, basato, invece, sulla mostra a Palazzo Barberini che si è conclusa nel luglio scorso.

Il documentario “La grande paura di Hitler” si apre con la vicenda esemplare di una pittrice tedesca, l’espressionista Elfriede Wächtler, all’epoca famosa quanto i suoi colleghi uomini. In una Germania dove le donne votavano già dal 1918 e Berlino era la capitale europea del divertimento, Elfriede venne presa di mira dal regime per i suoi quadri, composti da soggetti difformi all’ideale di bellezza stereotipata del nazismo. Con una diagnosi forzata di schizofrenia, l’artista fu rinchiusa in un ospedale psichiatrico, sterilizzata e infine giustiziata in una camera a gas, nel 1940. La parabola di Elfriede Wächtler è la prima di una serie di vicende narrate nel film, in un crescendo di repressione, morte e insensatezze, perpetrate dai nazisti per rispondere alla paura più grande: quella di un mondo aperto e democratico, dove la creatività artistica e la varietà umana e sociale erano la minaccia maggiore. Pablo Picasso, Amedeo Modigliani, Henri Matisse, Paul Klee, Marc Chagall, Vincent Van Gogh sono fra gli autori delle tele prima perseguitate come “arte degenerata”, poi vendute, all’asta e, in seguito, privatamente; un patrimonio ufficialmente denigrato, ma monetizzato dal regime con lucida scaltrezza.

Non solo l’arte in senso stretto, ma anche lo stile di vita cittadino fu oggetto dei cambiamenti forzati introdotti da Hitler. La Berlino primonovecentesca, capitale del divertimento e della trasgressione, dove i movimenti omosessuali iniziavano a esprimersi come avanguardia del costume europeo, subì repressioni e distruzioni. La stessa architettura della città venne riprogettata secondo il modello trionfalistico nazista, ispirato ai fasti Greci e Romani. Anche il felice (e oggi mitico) esperimento artistico della Bauhaus si chiuse a Berlino, nel 1933. La persecuzione della letteratura non conforme all’ideologia nazista trovò il suo momento topico sempre nella capitale, durante la famigerata notte del 10 maggio 1933, quando gli studenti allineati al regime incendiarono venticinquemila volumi dei più grandi scrittori, da Ernest Hemingway a Thomas Mann, da Jack London a Franz Kafka. Nella Germania dell’epoca nemmeno la musica venne risparmiata: una lotta senza quartiere allo swing, il ritmo amato dai giovani, portò ad arresti di massa. Sullo sfondo dei singoli accadimenti, aleggiano la teoria della razza e l’antisemitismo, che portarono Hitler e i suoi sodali a individuare nemici già classificati, non solo in base alle loro idee e attitudini, ma anche all’etnia e alla provenienza.

A raccontare la disastrosa cancellazione culturale e i rischi che ancora oggi corrono le società occidentali intervengono Cécile Bargues, storica dell’arte dell’Institut national d'histoire de l'art; Piers Brendon, storico e scrittore; Johann Chapoutot, storico contemporaneo alla Sorbonne Université, Parigi; Giovanni Dall'Orto, giornalista e scrittore; Grégory Desauvage, conservatore del Musée des Beaux-Arts de Liège; Emanuele Ferrari, pianista e musicologo; Lord Norman Foster, architetto; Sabine Hake, germanista; Reiner Herrn, storico della medicina della Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, Berlino; Erik Levi, musicologo; Isabella Merzagora, criminologa; Renato Moro, scrittore e storico dell’Università Roma Tre; Antonella Ottai, storica dello spettacolo e scrittrice; Elena Pirazzoli, storica dell’arte; Johan Popelard, curatore della mostra “Arte degenerata” e responsabile delle Collezioni Musée National Picasso-Paris; Laure Schnapper, musicologa dell’École des hautes études en sciences sociales di Parigi; Gabriele Simongini, critico e storico dell’arte; Fabio Stassi, bibliotecario e scrittore; Evelyn Wöldicke, direttrice di Villa Liebermann, Berlino; Salvatore Zizolfi, psichiatra e psicoanalista IPA; Luigi Zoja, psicoanalista e saggista.

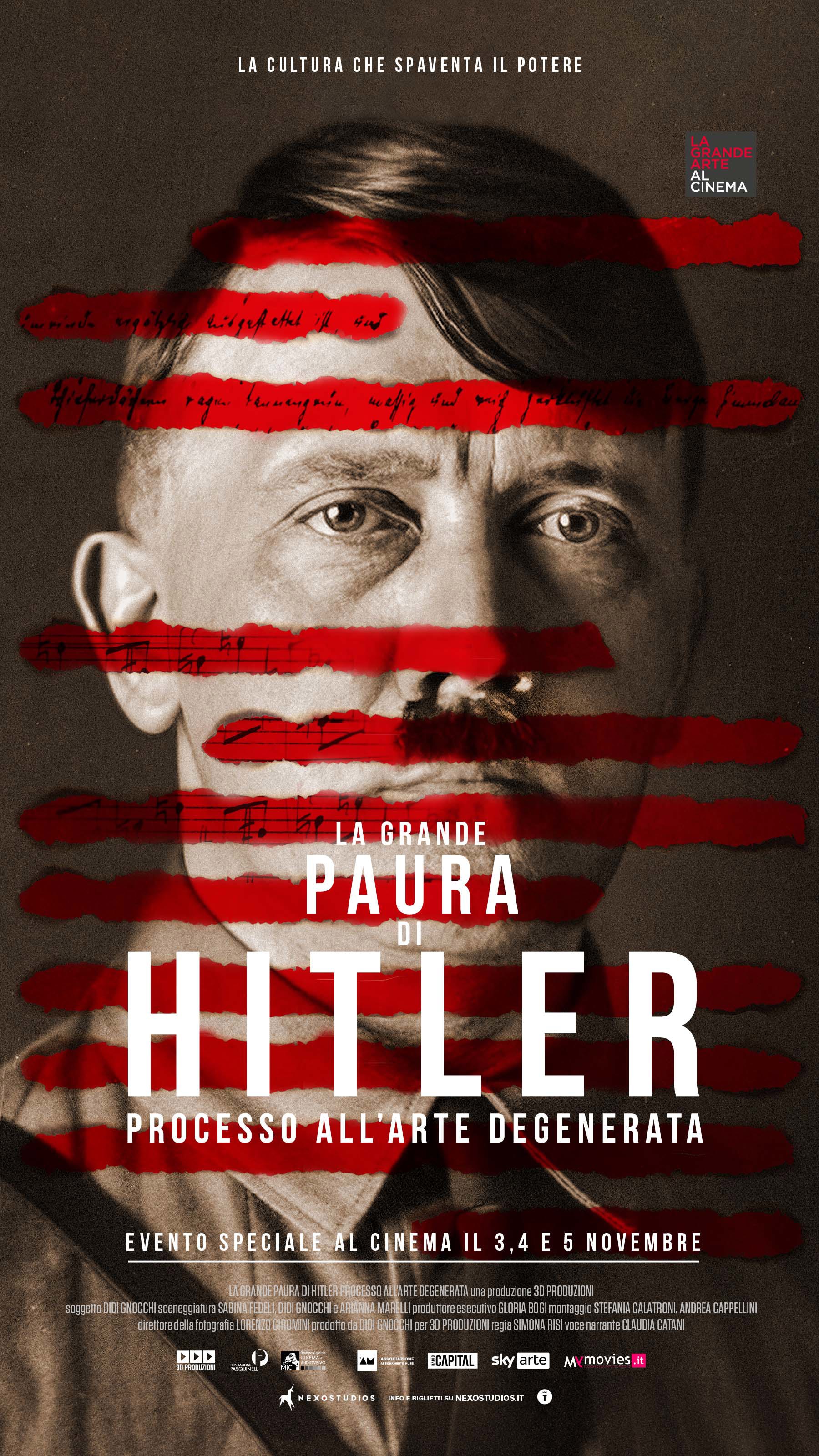

Locandina “La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata”

Monaco_Mostra Entartete Kunst (Arte degenerata) 1937

Monaco_Mostra Entartete Kunst (Arte degenerata) 1937

Altri articoli dell'autore

Sontuoso esempio di architettura barocca, la chiesa della comunità lombarda nella Capitale contiene importanti opere e una reliquia del cuore del santo di Arona

«Chi mi ama mi segua», il discusso slogan pubblicitario sui jeans coniato dal fotografo nel 1973, è il titolo del documentario che sarà proiettato nel museo romano e andrà in onda in Tv il 13 gennaio

L’edizione 2026 si è rinnovata per l’appuntamento settimanale, con un linguaggio immediato e temi legati all’attualità, dal 16 gennaio in seconda serata

Negli «Appunti di Viaggio», su Rai Play Sound, il divulgatore parla in tono colloquiale degli highlight e dei retroscena della serata natalizia in onda su Rai 1