Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Luana De Micco

Leggi i suoi articoliLa mostra «Il mondo secondo l’IA», allestita nel Jeu de Paume (JdP) di Parigi dall’11 aprile al 21 settembre, esplora le intersezioni tra l’intelligenza artificiale (IA) e l’arte contemporanea. E, secondo l’istituzione parigina, è la prima mostra collettiva così vasta e approfondita su un argomento che tocca ormai diverse sfere della vita quotidiana e professionale, oltre al fatto di sollevare interrogativi epocali. Sono allestite 120 opere realizzate tra il 2010 e oggi, alcune anche inedite, elaborate apposta per Parigi da artisti come Julian Charrière, Grégory Chatonsky, Agnieszka Kurant, Trevor Paglen, Hito Steyerl o ancora Sasha Stile. Diversi sono i supporti rappresentati: fotografia, installazione video, cinema, scultura e musica. Il curatore Antonio Somaini, docente all’Università Sorbonne Nouvelle, esperto di culture visive, già curatore della mostra «Time Machine: Cinematic Temporalities» che si è tenuta a Parma nel 2020, spiega che questa mostra «analizza le sfide della crescente presenza dell’IA in tutti gli strati della cultura e della società, dell’economia e della politica, della scienza e della tecnologia, produzione industriale e operazioni militari. Presentata al Jeu de Paume, centro d’arte dedicato all’immagine in tutte le sue forme, analogiche o digitali, si concentra in particolare sul modo in cui gli algoritmi e i modelli di IA trasformano la nostra esperienza delle immagini, sia fisse sia in movimento, così come il ruolo che svolgono nella cultura in generale».

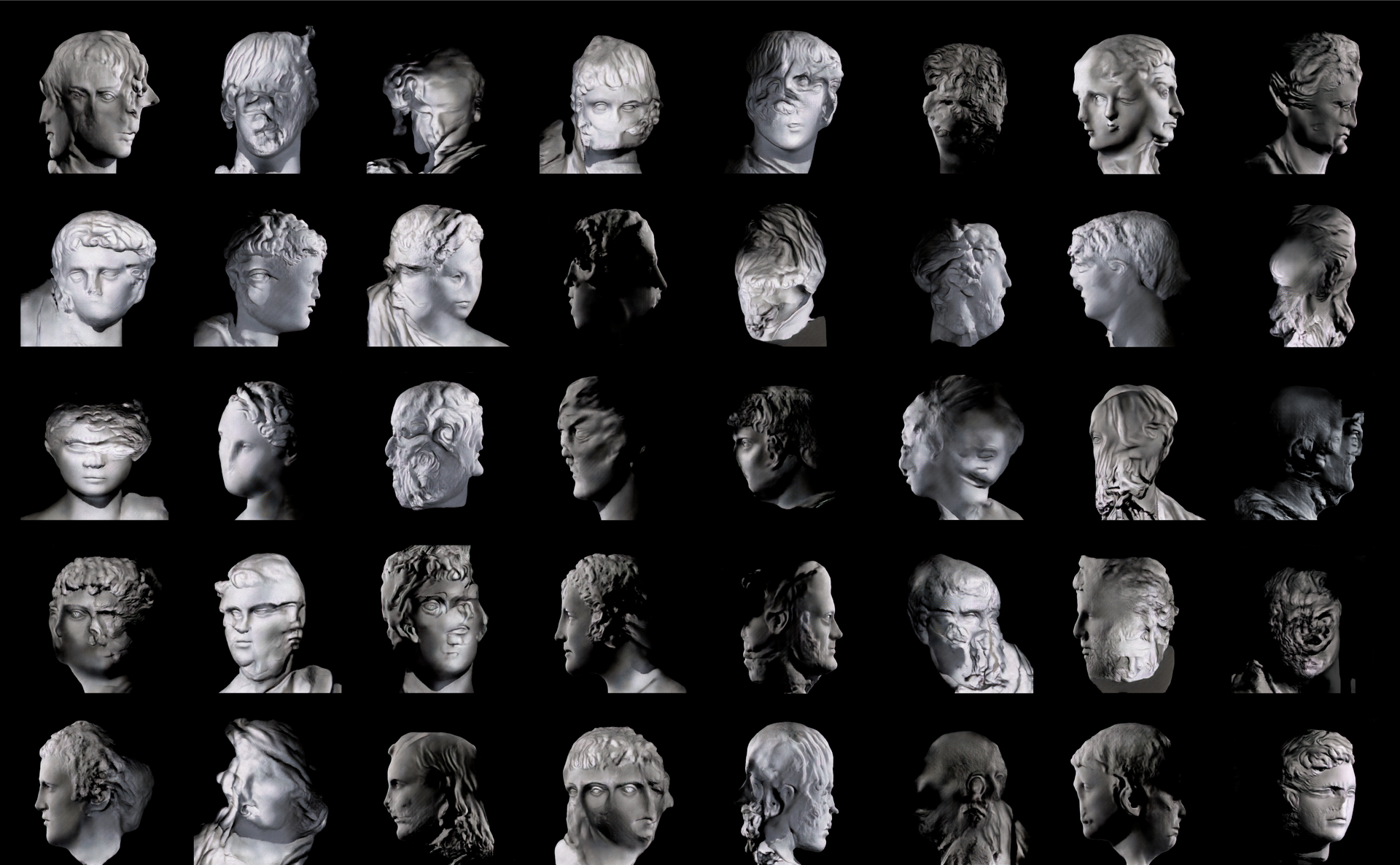

Egor Kraft, «Content aware studies», 2019

La prima parte della mostra si articola in quattro grandi sezioni tematiche: Cartografie dell’IA (materie e spazio/tempo), IA analitica (riconoscimento facciale e «click-worker»), IA generativa (spazi latenti e immagini possibili), e Scritture generative. La seconda parte della mostra presenta alcune «capsule temporali», una sorta di «cabinet de curiosité» in cui viene presentata «una selezione limitata di oggetti e opere che fanno da contrappunto alle opere contemporanee, portando una dimensione storica e di archeologia dei media». Il padre dell’IA è John McCarthy, l’informatico statunitense che utilizzò per primo questa espressione nel 1955 facendone un settore vero e proprio della ricerca scientifica. «Sin dall’inizio, il concetto di intelligenza artificiale è stato avvolto da credenze, ideologie, metafore che continuano a permeare il discorso pubblico. Al giorno d’oggi, spiega ancora Antonio Somaini, l’espressione si riferisce soprattutto alle tecniche di apprendimento automatico (“machine learning”) e apprendimento profondo (“deep learning”), le cui operazioni costitutive hanno un ampio campo di applicazione». Utilizzando gli strumenti dell’IA, gli artisti realizzano opere che non solo sfidano le tradizionali nozioni di creatività, ma invitano anche a una riflessione sull’impatto sociale, politico, etico e ambientale dell’IA nella società.

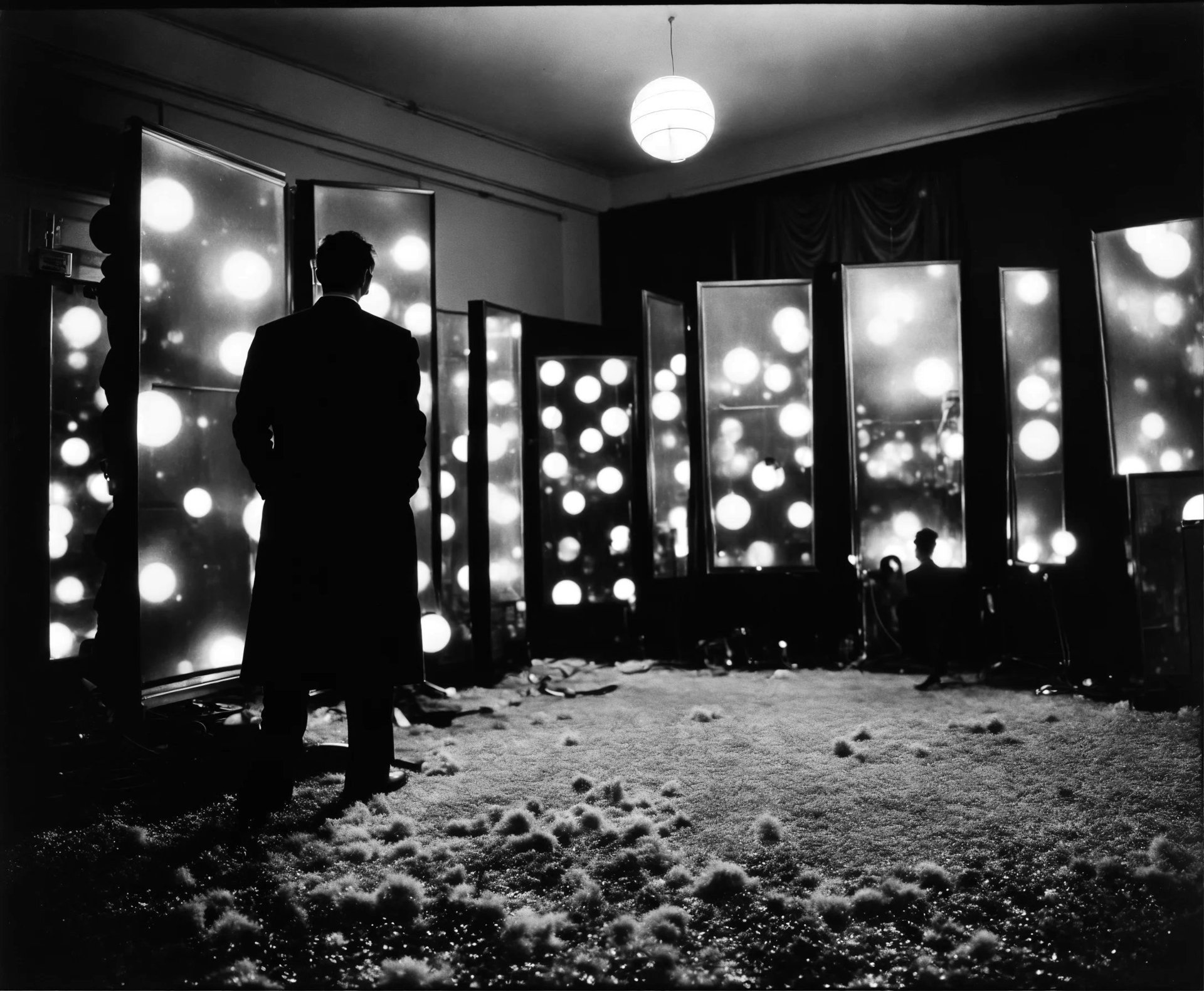

Erik Bullot, «Cinéma vivant», 2024

Le sculture «Metamorphism» di Julien Charrière, mescolando rifiuti tecnologici e terra fusa, così come «Nonorganic Life» di Agnieszka Kurant, denunciano per esempio i danni ambientali legati allo sfruttamento delle risorse naturali e l’estrazione mineraria necessari ai media digitali. L’artista Trevor Paglen riflette sulle derive etiche degli strumenti di riconoscimento facciale e delle emozioni. Nella sua installazione interattiva «Faces of ImageNet», in cui i visitatori possono caricare una loro fotografia, si rivelano i pregiudizi insiti nei dataset utilizzati per l’addestramento dell’IA. «Aggregated Ghost», un’installazione di Kurant, denuncia l’alienazione e lo sfruttamento nell’economia digitale. Diversi artisti, come Erik Bullot, Justine Emard, Egor Kraft, Jacques Perconte, Julien Prévieux e Inès Sieulle, esplorano la nozione di «spazi latenti» per visualizzare immagini possibili e creare passati alternativi. «Spazi latenti», che sono definiti da Antonio Somaini come «costruzioni astratte e matematiche le cui implicazioni culturali e politiche non possono essere sottovalutate. Questa locuzione, dalle importanti connotazioni metaforiche, contiene un concetto fondamentale nel campo dell’intelligenza artificiale. Fa riferimento allo spazio astratto in cui degli oggetti digitali complessi, di grandi dimensioni (come le immagini e i testi), sono restituiti in forma semplificata». «In pochi anni, aggiunge Somaini, le tecnologie dell’IA hanno profondamente alterato il modo in cui le immagini vengono scattate, create, modificate, descritte, diffuse e percepite. Nell’arte contemporanea, nella fotografia e nel cinema, le pratiche si sono trovate improvvisamente a confrontarsi con algoritmi e modelli in grado di generare immagini, sia fisse sia in movimento. Di conseguenza, nell’attuale fase di sviluppo delle tecnologie dell’IA, le immagini costituiscono un luogo privilegiato per comprendere che cosa significhi fare esperienza del mondo “secondo l’IA”. In altre parole, che cosa significa percepire, immaginare, comprendere, trasformare e ricordare un mondo che è sempre più permeato da tecnologie di IA che, ridefiniscono e riposizionano l’“umano”».

Joan Fontcuberta, «Typha volans», 2024