Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alberto Dambruoso

Leggi i suoi articoli16 agosto 1916. Ore 20.00 circa.

Esattamente cento anni fa, tra la notte del 16 e le prime luci dell’alba del 17 agosto del 1916, si spegneva all’Ospedale militare di Verona, a causa delle conseguenze di un’accidentale caduta da cavallo, la vita di Umberto Boccioni, pittore e scultore futurista, tra i maggiori artisti italiani del Novecento.

Dopo aver partecipato da volontario nel corso del 1915 alla prima guerra mondiale, arruolandosi nel Battaglione ciclisti di Gallarate e combattendo sul fronte alpino insieme con i suoi compagni dell’avventura futurista Marinetti, Sironi, Sant’Elia, Boccioni era stato richiamato sotto le armi il 24 luglio 1916 e, dal momento che risultava essere ancora residente a Padova dove a lungo aveva vissuto in gioventù, fu affidato a un distretto veneto, e precisamente al XXIX Reggimento di Artiglieria da Campagna, stanziato a Sorte di Chievo, borgo nei pressi di Verona.

Boccioni, che aveva da poco realizzato una delle sue commissioni più importanti, il ritratto del maestro Ferruccio Busoni, dipinto nel corso del mese di giugno a Pallanza sul Lago Maggiore dov’era stato ospite, come pure il celebre compositore, dei marchesi Casanova, viveva questa nuova chiamata alle armi in modo contrastante. Da una parte egli era contento di assolvere ancora i propri doveri di soldato, dall’altra, come affermò in diverse lettere inviate a colleghi e amici, soffriva per dover interrompere la sua ricerca che, dopo la battuta d’arresto avvenuta l’anno prima, era ripresa con grande slancio soprattutto nell’ultimo periodo trascorso a Pallanza, dando nuovi frutti che lasciavano presagire lo sviluppo di inediti indirizzi. Vi era inoltre un’ulteriore preoccupazione che lo angustiava: se fosse caduto in guerra chi avrebbe provveduto al sostentamento dell’adorata madre che negli ultimi anni, a seguito di una lunga malattia dalla quale non si era ancora ripresa, dipendeva esclusivamente dalle entrate del figlio?

Pur avendo rappresentato il soggetto del cavallo almeno un centinaio di volte sia nel periodo prefuturista e poi, soprattutto, nel periodo futurista (si pensi alle opere centrali della sua produzione, capolavori come «La città sale», «Elasticità», la scultura «Dinamismo di cavallo in corsa + casamenti», dove il cavallo è assoluto protagonista), Boccioni non vi era mai salito prima del suo ultimo richiamo alla armi presso la caserma di Sorte di Chievo. Dopo qualche settimana che si trovava nel centro di addestramento di Sorte, l’artista aveva richiesto di poter montare uno dei bai da tiro in dotazione al reggimento di artiglieria.

Solo qualche anno fa, quando Marella Caracciolo Chia ha pubblicato il libro Una parentesi luminosa. L’amore segreto tra Umberto Boccioni e Vittoria Colonna (Adelphi, 2008) si è capito perché Boccioni avesse richiesto ai suoi ufficiali il permesso di montare un cavallo. L’artista, durante il soggiorno a Pallanza, aveva conosciuto la nobildonna romana Vittoria Colonna, sposata con Leone Caetani, e se n’era innamorato perdutamente. Vittoria Colonna (che aveva lo stesso nome e cognome della musa di Michelangelo), dopo il primo incontro avvenuto durante la permanenza di Boccioni presso i marchesi Casanova, lo invitò per ben due volte all’Isolino di San Giovanni, poco distante da Pallanza. Da perfetta nobildonna Vittoria Colonna aveva imparato ad andare a cavallo fin dall’infanzia e sicuramente Boccioni desiderava apprendere a cavalcare per poterla accompagnare nelle sue passeggiate.

Boccioni aveva avuto diverse relazioni amorose nel corso della sua vita (aveva avuto anche un figlio da una donna russa alla quale aveva impartito delle lezioni di pittura quando l’artista ancora viveva tra Padova e Venezia nel 1906), ma nessuna di queste storie gli aveva lasciato il segno.

La breve ma intensa relazione con Vittoria Colonna, come testimoniano le lettere rinvenute in un baule rimasto sigillato per cinquant’anni dopo la morte della proprietaria, secondo la sua stessa volontà, lo aveva totalmente preso e, dall’ultimo soggiorno all’Isolino, Boccioni le scrisse quasi quotidianamente; l’ultima lettera data lo stesso giorno in cui cadde da cavallo.

Vittoria Colonna, che contraccambiava la passione di Boccioni, rispondeva puntuale a tutte le lettere fino all’ultima, consegnata all’artista prima del 4 agosto. La corrispondenza da parte di lei allora s’interruppe poiché, a causa di intromissioni di alcuni suoi parenti, non le furono più consegnate le lettere di Boccioni, che ne soffrì molto non capacitandosi del motivo delle mancate risposte. Il 16 agosto le scriverà l’ultima lettera, che reca un funesto presagio della sua imminente morte: «Gentile Amica, ho atteso anche oggi la posta e non ho ricevuto nulla. Non posso arrivare a capire. Siete ammalata? Vi annoia rispondere? Vi hanno annoiato le mie? Cos’è accaduto? Non comprendo! Vivo in un orgasmo che non mi dà pace. Non ho nemmeno la forza di stare a cavallo [...]».

Boccioni quel giorno era stato in caserma e, dopo aver scritto una lettera a Margherita Sarfatti, oltre a questa appena riportata a Vittoria Colonna, aveva chiesto il permesso di fare una passeggiata a cavallo accompagnato da altri commilitoni. Era certamente tormentato e probabilmente voleva distrarsi. Dopo aver percorso meno di un chilometro, il gruppo si fermò presso l’unica osteria dei dintorni. Boccioni quel giorno attendeva che un giovane poeta veronese, Giorgio Ferrante, presentatogli qualche settimana prima dalla sorella Amelia che viveva a Verona con il marito Guido Callegari, gli consegnasse dei volumi che l’artista gli aveva richiesto. Ferrante mancò all’appuntamento e Boccioni, stando alle testimonianze dell’epoca raccolte dall’amico e avvocato Piccoli, che si curò poi dei suoi resti mortali, decise di partire dall’osteria per andare incontro al giovane Ferrante lungo la strada che porta a Verona. Fece poche centinaia di metri e giunto nei pressi di un passaggio a livello, probabilmente a causa del rumore improvviso di un autocarro sbucato da dietro la curva, il cavallo che montava Boccioni e a cui aveva dato il futuristico nome di Vermiglia, s’imbizzarrì, impennò e disarcionò l’artista, facendolo cadere rovinosamente a terra dove sbatté il capo. Una contadina si accorse qualche istante dopo del cavallo che trascinava su un campo adiacente al suo il cavaliere oramai esanime. Portato d’urgenza nel vicino ospedale militare il sommo artista spirava alle prime luci dell’alba del 17 agosto 1916. Al momento della morte, Boccioni conservava l’ultima lettera che le aveva scritto Vittoria Colonna dentro una tasca della giacca. Quest’ultima, che apprese la notizia del decesso tre giorni dopo dai giornali, subito si recò a Milano nello studio dell’artista riempiendolo di fiori freschi.

Giorgio Ferrante, forse per essersi sentito responsabile, anche se involontariamente, della morte dell’artista, portò i fiori ogni anno sulla sua tomba all’interno del Cimitero Monumentale di Verona, fino al 1990, quando morì.

La madre dell’artista, Cecilia Forlani, appresa la morte del figlio rimase paralizzata e non parlò più finché visse. Riposa vicino al figlio nel cimitero veronese. Sul loculo di Boccioni vi compaiono varie scritte. La più commovente è sicuramente quella del suo amico della prima ora Gino Severini che più volte si recò a fargli visita. Vi si legge: «Anche quest’anno ho potuto farti una visitina caro Umberto. L’anno venturo chissà. Intanto le nostre cose vanno bene, abbiamo vinto caro e vecchio milite. Ciao forse a presto. | Settembre 1956 tuo Gino Severini».

(Le notizie che informano questo articolo si basano prevalentemente sulla biografia di Gino Agnese Vita di Boccioni, Camunia, 1996, rieditata recentemente in occasione del centenario della morte dell’artista. Sull’ultimo periodo di vita di Boccioni si rimanda il lettore alle sessioni La fine di Maurizio Calvesi e Ultimo atto. Gennaio-agosto 1916 dello scrivente, contenute all’interno del Catalogo generale dell’opera di Umberto Boccioni, a cura di Maurizio Calvesi e Alberto Dambruoso con la collaborazione di Sara De Chiara in uscita a settembre per la società editrice Allemandi).

illa Pullè a Chievo, sede all'epoca dell'Ospedale Militare dove Boccioni morì alle prime luci dell'alba del 17 agosto 1916

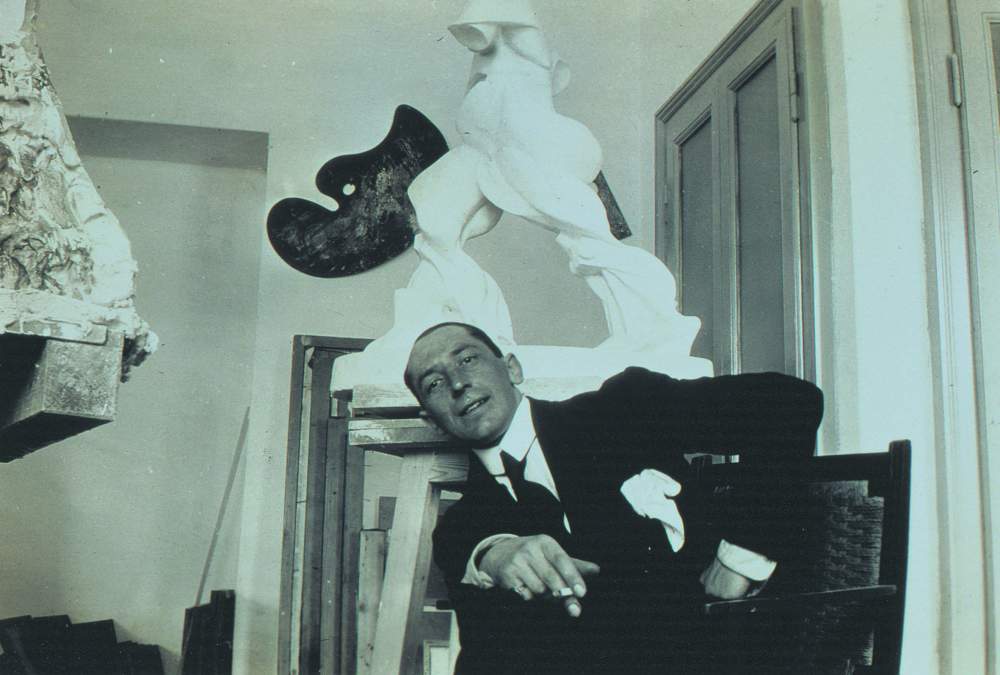

Umberto Boccioni

Cippo commemorativo posto nel 1931 sul luogo dove Boccioni venne disarcionato dal cavallo

Altri articoli dell'autore

La versione di Alberto Dambruoso, prima coinvolto come cocuratore e poi escluso dalla mostra sul Futurismo in corso alla Gnamc di Roma