«Se le porte della percezione fossero purificate, tutto apparirebbe all’uomo come in effetti è, infinito». Divenuto, suo malgrado, icona della cultura pop e riferimento di molti creativi dei XIX e XX secolo, l’autore di questa e molte altre massime filosofiche, opere letterarie e soprattutto pittore, disegnatore e incisore inglese William Blake (Londra, 1757-1827) è protagonista all’Hamburger Kunsthalle. Dal 14 giugno all’8 settembre «L’universo di William Blake» ne presenta per la prima volta pubblicamente il nucleo di opere custodito nella collezione del Fitzwilliam Museum di Cambridge, arricchita dal sostanzioso lascito del suo più noto collezionista Geoffrey Keynes.

La mostra, curata dai londinesi David Bindman ed Esther Chadwick insieme con Andreas Stolzenberg dell’istituzione ospitante presenta l’artista britannico che mai lasciò la sua Inghilterra come un vero europeo e pone il suo lavoro in relazione con lavori di suoi contemporanei artisti del Vecchio Continente per un totale di 120 opere. Questa è anche la prima collaborazione tra la Hamburger Kunsthalle e il Fitzwilliam Museum presso l’Università di Cambridge: dopo quasi 50 anni dal 1975, quando l’opera di Blake fu parzialmente presentata per la prima volta in Germania, l’attuale mostra si propone come prosecuzione del ciclo di mostre «Arte intorno al 1800» allora organizzato dall’ex direttore della Kunsthalle Werner Hofmann.

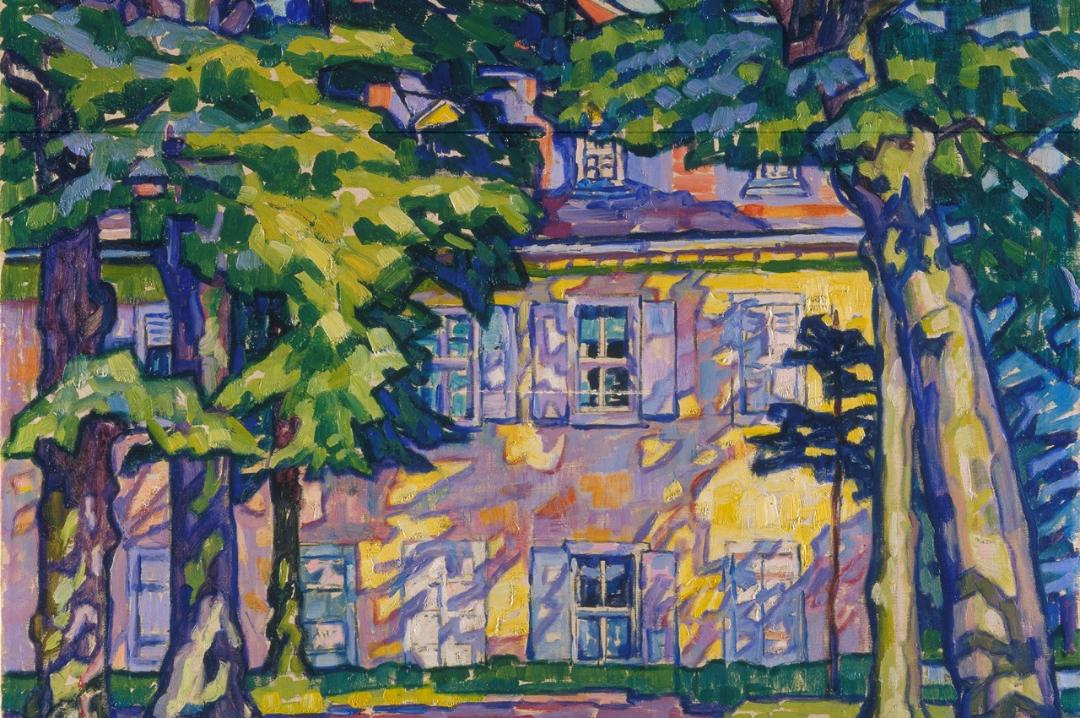

Vi sono illustrati gli aspetti chiave dell’arte di Blake, dalla sua formazione alla Royal Academy di Londra, passando per il suo forte interesse per l’antichità e il Rinascimento, fino al suo entusiasmo per l’immaginario mistico del primo periodo moderno. L’opera di Blake, realizzata intorno al 1800 sullo sfondo delle rivoluzioni e delle guerre in Europa, della schiavitù nelle colonie e dell’oppressione nella natia Gran Bretagna, viene anche messa a confronto con quella di altri artisti che si rivolsero alle arti visive per cercare di ricostruire il mondo di fronte a tali devastanti crisi politiche; tra questi, il romantico Philipp Otto Runge (1777-1810), il più giovane compatriota Samuel Palmer (1805-81) e la star di casa Caspar David Friedrich (1774-1840) si rivelano utili per esplorare le tensioni artistiche tra liberazione individuale, nazionale e universale.

Altri articoli dell'autore

Il museo di Francoforte espone un’ottantina di dipinti e sculture di 26 donne attive tra XIX e XX secolo alla costante ricerca del giusto riconoscimento

Nel museo tedesco due le mostre dedicate all’epoca post digitale

Nella Schirn Kunsthalle una personale dell’artista bosniaca che si batte per l’autoemancipazione collettiva delle donne oppresse

Oltre 250 opere per «The Velvet Rage», il libro che descrive che cosa significa essere omosessuali in un mondo etero