Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Mauro Zanchi

Leggi i suoi articoliIn questo periodo storico siamo tutti «prosumer», al contempo produttori e consumatori di immagini ottenute prevalentemente con gli smarthphone. Grazie al wi-fi satellitare e ai cellulari, l’immagine ha acquisito una mobilità senza precedenti, diventando un elemento dinamico e interattivo. La capacità delle «smartphonegrafie» di muoversi liberamente nello spazio e di interagire con gli utenti porta in campo anche un elemento performativo, capace di suscitare emozioni e di costruire significati condivisi. Questa nuova dimensione relazionale sottolinea il suo carattere co-costruito, frutto dell’interazione tra tecnologia e società.

Le «smartphonegrafie» sono prevalentemente legate a un rapporto emotivo con lo scorrere del tempo nella vita quotidiana. Sono relazionali, connesse ai social, inviate tramite WhatsApp, caricate su Instagram o Facebook o TikTok, inserite entro flussi di informazioni grafiche, testuali, temporali e di rete, trasformate in meme. In questa abitudine quotidiana di chiunque, là dove miliardi di persone vogliono mostrare quello che fanno durante le proprie giornate attraverso immagini ottenute con gli smartphone, qualcuno (le Big Tech e altre realtà del capitalismo) trae immensi guadagni prelevando e rivendendo metadati, quindi informazioni, ovvero la materia prima più redditizia della nostra era.

Quali sono le implicazioni culturali e psicologiche di questo fenomeno? Da un lato l’immagine digitale alimenta le reti neurali e le intelligenze artificiali e dall’altro continua a svolgere un ruolo centrale nella documentazione e nell’interazione sociale. Questa presenza duale riflette la complessità delle «network images». L’attuale internet è ben lontano dall’ideale di una rete aperta e democratica. Le grandi aziende tecnologiche hanno trasformato la rete in un ambiente altamente controllato, dove i dati degli utenti vengono indirizzati verso compagnie che sanno monetizzare le informazioni presenti nelle immagini caricate sui social, o veicolate con WhatsApp, e che riescono ad avere un peso determinante sulle scelte politiche globali.

Questa concentrazione di potere economico e politico ha sollevato serie preoccupazioni anche per quanto riguarda la privacy, la libertà di espressione, lo sfruttamento dei gesti compiuti innumerevoli volte dalle persone analfabete per quanto riguarda le questioni tecnologiche e informatiche. Eppure, un’elevata percentuale di persone continua a caricare le «network images» sulle piattaforme social, fornendo gratuitamente alle Big Tech i propri metadati, pensando anche che le immagini memorizzate sul Cloud non contribuiscano all’elevato consumo di energia e a una ulteriore forma di inquinamento. In questo tempo dobbiamo riferirci a una nuova ontologia dell’immagine, dove gli algoritmi sono mediatori di realtà.

Ciò che pensiamo essere un dato indicale del reale è invece un’immagine pre-mediata: ogni scatto con lo smartphone attiva algoritmi, che fungono da ponte tra i dati grezzi acquisiti dai sensori e l’immagine finale, in un processo di trasformazione che noi percepiamo come un’immagine fotografica, ma non lo è. Questo tipo di immagine, ovvero la combinazione di software e traccia indicale della realtà inquadrata da un obiettivo, non è semplicemente un’immagine analogica processata, ma un nuovo paradigma visivo, che innesca implicazioni ed effetti collaterali. L’algoritmo è un co-creatore dell’immagine, che porta con sé inevitabilmente bias, provenienti da chi ha progettato i dispositivi tecnologici.

Inoltre, ogni volta che pigiamo con l’indice il cerchio sul touch screen per ottenere un’immagine di ciò che in quel momento stiamo inquadrando, gli algoritmi dello smartphone sono già informati dello storico personale, ovvero di tutte le altre immagini memorizzate nel nostro cellulare che abbiamo ottenuto nel corso del tempo, e modellano il nuovo scatto anche sulla base delle immagini precedenti. Se un tempo il dibattito sull’immagine digitale si concentrava sulla sua capacità di riprodurre fedelmente la realtà, oggi il focus si è spostato sulla sua malleabilità e sulle infinite possibilità offerte dall’elaborazione digitale, che non è più solo una registrazione passiva della luce, ma un costrutto complesso, frutto dell’interazione tra hardware e software.

L’algoritmo, in altre parole, agisce come un mediatore tra il mondo fisico e la sua rappresentazione digitale. Questa nuova ontologia dell’immagine pone in discussione la tradizionale concezione della fotografia come finestra sul mondo o come dato attendibile di ciò che viene inquadrato dall’obiettivo o dal sensore. La «smartphonegrafia» non è necessariamente legata a un referente esterno, non è totalmente indessicale e rappresenta una rottura radicale con la tradizione fotografica. Come dobbiamo porci, quindi, di fronte a questa nuova complessità, mentre ci focalizziamo sulla natura processuale dell’immagine?

Altri articoli dell'autore

La scelta della rivista statunitense giunge in un momento di estrema delicatezza, dove il potenziale di efficienza promesso dall’Intelligenza Artificiale si scontra con le sue pesanti ombre etiche e sociali. L’IA è una tecnologia che promette un mondo senza attriti, problemi e ribellioni, dove ogni critica può essere digerita e riproposta come un innocuo contenuto

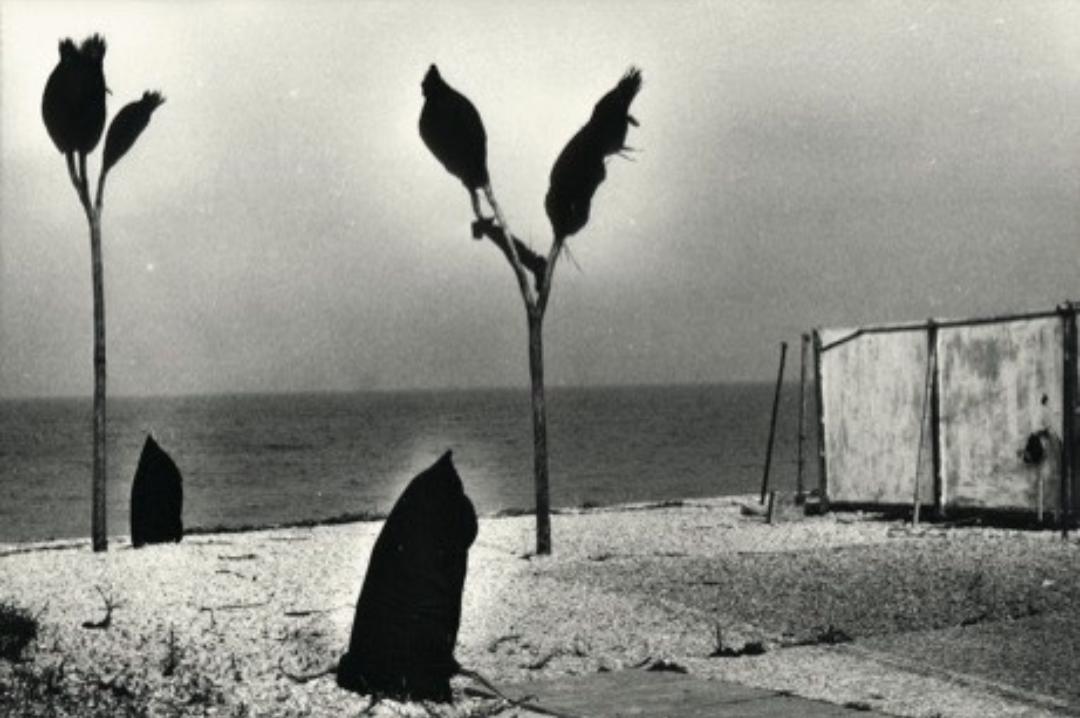

Le due mostre che Palazzo Reale a Milano e Palazzo Esposizioni a Roma dedicano al maestro marchigiano nel centenario della nascita sono l’occasione per approfondire la sua poetica intrisa della cultura contadina da cui proveniva connessa a una visione del mondo che accetta il magico, il soprannaturale e il potere delle forze ctonie

Da Gagosian sono allestite opere dalla serie di fotografie scattate nel Bel Paese, mai presentata integralmente prima d’ora, qui in dialogo con alcuni ritratti iconici dell’artista newyorkese

Nel Padiglione 9A del Mattatoio di Roma sono allestite 21 fotografie analogiche del fotografo newyorkese e otto proiettori asincroni che animano oltre 80 immagini iconiche tratte da cicli seminali