Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giuseppe Balducci

Leggi i suoi articoliIl grande critico Mario Praz, in quella fondamentale rassegna della letteratura degli emblemi e delle imprese intitolata Studi sul concettismo, rilevava come l’«argutezza» cara ai secentisti si trovasse già annunciata più volte in Petrarca: in particolare nell’epistola a Zoilo (Metr., II), in cui la capacità dei poeti di cogliere ed esprimere i concetti più alti è associata all’«acies lyncea», all’occhio linceo. Nella riflessione di Petrarca, infatti, l’argutezza, quale indefinito potere divino, alberga nei poeti e consente loro di celare sentenze altissime sotto un velo che solo l’occhio linceo è capace di penetrare.

La lince si è prestata molto bene, nell’arte quanto in letteratura, a rappresentare molteplici significati. Nell’Iconologia di Cesare Ripa, quel vasto repertorio di immagini simboliche pubblicato per la prima volta a Roma nel 1593, è accostata alla «Fantasia»: dotata di una vista acuta e superiore a ogni altro animale, la lince ben si presta quale emblema dell’acutezza dell’occhio intellettuale, che per mezzo della Fantasia coglie «il tutto al vivo» e «si estende in un momento per ovunque possa il pensiero trascorrere, così nel Mondo tutto, come fuor del Mondo ancora».

In un altro trattato fondamentale, se non il più rilevante, della composita letteratura degli emblemi e delle imprese, gli Emblemata di Andrea Alciato, la lince è protagonista dell’emblema intitolato Oblivio paupertatis parens, ispirato alla favola 204 di Esopo, ma anche alle Parabolae di Erasmo da Rotterdam e alla Naturalis historia di Plinio il Vecchio. La belva è colta poco dopo la cattura di un cerbiatto, mentre una seconda preda catalizza su di sé la mirabile vista dell’animale. Dimentica del cibo che stringe fra gli artigli, la lince brama la seconda preda, che però difficilmente riuscirà ad afferrare. Così, riferisce il commento a margine, agiscono gli uomini che non sono mai sazi di quanto possiedono e cercano di impadronirsi dei beni altrui. La vista acuta che contraddistingue la lince dal resto della fauna è dunque ritenuta causa di rovina: è infatti adoperata per simboleggiare quella che in tempi meno recenti era nota col nome di «oblivione», cioè la dimenticanza, conosciuta anche come «madre di ogni povertà».

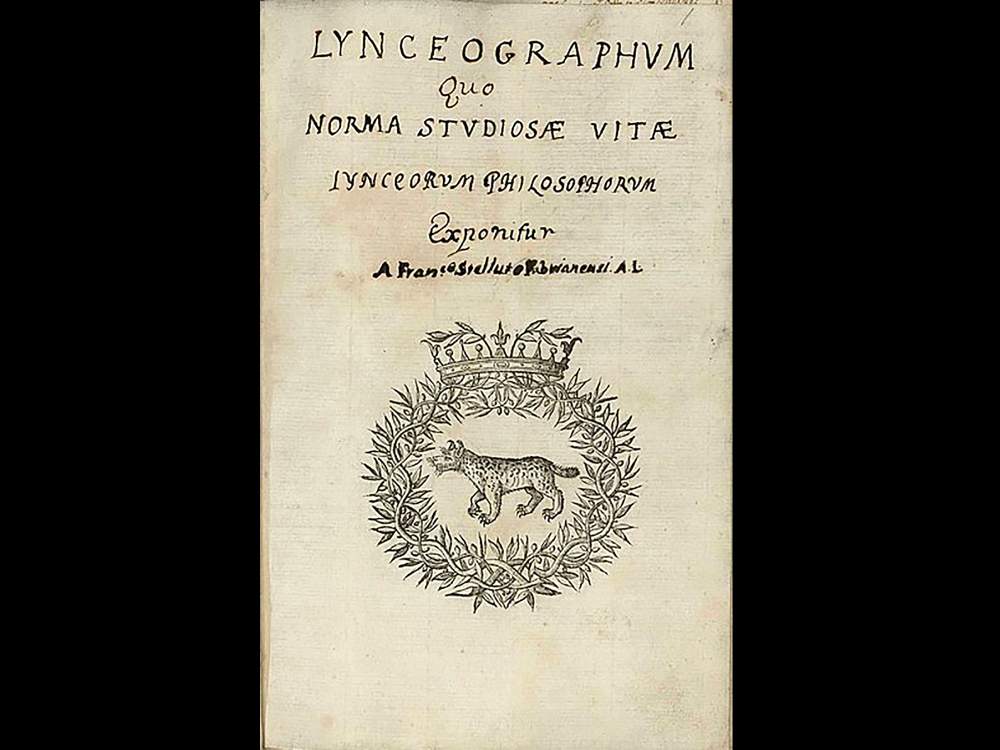

Figura contraddittoria, quella della lince: l’ambiguità è una caratteristica specifica dei simboli, che si prestano ad assumere di volta in volta significati anche opposti fra loro. Il simbolo funge infatti da «sigillo», disvela e nasconde costantemente i significati e i rapporti semantici. L’Accademia dei Lincei adottò per impresa il felino, col motto «Sagacius ista», per rappresentare il continuo sprone verso la verità, motivando tale scelta in ragione della proverbiale acutezza della vista: «non de gli occhi corporali, ma della mente necessaria per le naturali contemplazioni, che professiamo, e tanto più dovendosi in queste procurare di penetrar l’interno delle cose, per conoscere le loro cause». Dapprima fu scelta la raffigurazione di Cerbero lacerato dalla lince, ma in seguito il fondatore Federico Cesi semplificò lo stemma lasciandovi soltanto la lince, come la troviamo impressa sul frontespizio del Lynceographum, lo statuto programmatico dell’Accademia. Tra i primi a varcare la soglia dell’illustre istituzione vi fu Giambattista della Porta, filosofo, alchimista, commediografo e scienziato che, in coerenza con la scelta di far parte del novero dei Lincei, ebbe per impresa il maculato felino «che le cose di là da i Monti penetra, col motto, Aspicit et inspicit».

Dal Bestiario di Philippe de Thaün apprendiamo che «Hyena» è il nome greco dell’animale che comunemente viene chiamato lince o «lupocerviere»; così lo chiama anche Isidoro di Siviglia che, nel libro VII delle Etimologie, ricollega la lince al genere lupo. Nel Bestiario, dell’animale è ricordata la vista acuta e la ferocità; e si dice che, per via delle carni ritenute impure, la Legge ne proibisse il consumo: «Di questo nel suo scritto / ci dice Geremia / che la sua eredità / era divenuta tana di iena in malvagità». E nel Fisiologo, un breve bestiario redatto tra il II e il III secolo d.C. ad Alessandria d’Egitto probabilmente in ambiente gnostico, si tramanda la credenza per cui la bestia era ritenuta sia maschio sia femmina e, perciò, «impura».

L’immaginazione degli antichi attribuì alla lince anche proprietà mirifiche: al contatto con l’aria, la sua urina si trasformerebbe in una pietra detta lincurio, preziosa e dagli effetti benefici contro le turbe mentali, l’epilessia e l’itterizia. Di questa credenza si trova traccia anche nel Bestiaire du Christ di Louis Charbonneau-Lassay (1940), un’opera «illustrata da millecentocinquanta curiose xilografie, che», osservava Praz in una recensione all’edizione anastatica del 1974, «ricrea su basi scientifiche le ben note enciclopedie umanistiche di simboli di Pierio Valeriano (1556), di Filippo Picinelli (1663), di Ottavio Scarlattini (1674)». Secondo Aristotele, se gli uomini avessero occhi di lince tali da penetrare oltre la superficie, apparirebbe «turpissimo», attraverso la visione delle viscere, anche il corpo della bellissima Alcipiades, che altri non era che Alcibiade, il celebre politico e generale ateniese il cui nome, nel Medioevo, era stato reso al femminile da un distratto commentatore di Boezio. Ma, «poiché non può negarsi che nella natura di Alcibiade ci fosse molto di femminino», notava non senza ironia Mario Praz, «il femminilizzarsi del nome di Alcibiade compiva proprio l’operazione che il commentatore di Boezio attribuiva agli occhi di lince: penetrava addentro nel personaggio, ne rivelava le interiora psichiche [...] rendeva giustizia a tutta la gamma della sua complessa natura, metteva controluce la sua anima ancipite».

Epigrammi ed emblemi costituirono due tra le modalità espressive cui i secentisti ricorsero maggiormente per esprimere quella specifica caratteristica del secolo che va sotto il nome di «argutezza». Per Emanuele Tesauro, autore del Cannocchiale Aristotelico, o sia Idea delle Argutezze Eroiche il secentista è un «arguto favellatore», il quale va «motteggiando agli uomini e agli angeli, con varie imprese eroiche e simboli figurati, gli altissimi suoi concetti». La figura mitologica che più di ogni altra è capace di sintetizzare emblematicamente quella fase della cultura a cavallo tra l’ultimo Rinascimento e il Barocco è Vertunno, la cui caratteristica principe è la mutabilità, il pieno gioco di forme, essenza stessa del Barocco. Il gusto dei secentisti per i concetti è parso ora un’aberrazione del gusto, ora un mero passatempo, ora un gioco coltivato negli ozi della vita cortigiana e accademica, finalizzato ad ammazzare il tempo più che a sollecitare l’intelletto. Per Benedetto Croce, tranchant come non mai, un «vuoto teoretico».

Eppure, proprio a quest’arte attinsero i gesuiti, autori di testi che ebbero notevole diffusione soprattutto nel Nord Europa ed esercitarono un’influenza non indifferente anche sulla produzione in volgare. Alla letteratura dei gesuiti si rifecero, tra gli altri, Richard Crashaw, Francis Quarles, ma anche l’italiano Giambattista Marino che, nel canto VII dell’Adone, imitò un componimento latino, la Concertatio Philomelae ac citharoedi, del gesuita Famiano Strada. Nell’opera, che presenta una gara tra un suonatore di liuto e un usignolo, quest’ultimo è definito «hospes silvae, Musa loci, nemoris Siren». È Plinio il modello con il quale Strada si misura; la struttura del componimento lascia in effetti intravedere quasi in ogni momento la narrazione contenuta nella Naturalis historia. Il medesimo motivo fu in seguito ripreso nell’Adone, ove Marino conservò anche il pliniano «secum ipse murmurat, plenus, gravis».

Fra dizionari di simboli e raccolte di emblemi, il motivo del canto si è col tempo arricchito sempre più di nuove suggestioni: se negli Emblemata del gesuita Johannes Kreihing (1661) l’usignolo rinchiuso in gabbia trova nel canto, modulato «per varios modos», la sola via di fuga al tedio, nelle Imprese di Alcibiade Lucarini si tramanda che l’usignolo, «mentre la femmina nel nido va covando e maturando il parto», si trattenga cantando vicino a lei, il che diede motivo a Lucarini di realizzare un’impresa, con il motto «Modulatur pariturae», per una gran dama che attendeva in «sacri esercizi» la solennità del Natale. Nel sonetto petrarchesco Gloriosa columna in cui s’appoggia (RVF, X), al centro del canto del rosignuolo (nome letterario del piccolo volatile) si stagliano invece, inscindibili, la tristezza e l’amore.

E in tempi più recenti, in Navigando verso Bisanzio di William Butler Yeats (1865-1939), l’usignolo è diventato pretesto per accusare Goethe, Wordsworth e Browning d’aver creato una poesia che rinuncia al «diritto di considerare le cose del mondo come un dizionario di tipi e di simboli», per farne invece «un’interpretazione delle cose quali sono nella realtà quotidiana»: di qui la decisione da parte del piccolo volatile di non prendere «mai la forma corporea da alcuna creatura naturale, ma tale forma quale gli artefici greci forgiarono dall’oro battuto e dallo smalto su oro per tener desto un sonnecchiante imperatore: o una forma collocata su un aureo ramo per cantare ai signori e alle dame di Bisanzio ciò che è passato o passa o che verrà». L’usignolo di Yeats è un automa, «un prezioso automa di metallo con occhi di pietre preziose». Del resto, come osservava Praz, la poesia di Yeats è riconducibile, attraverso la mediazione di William Blake, all’estetica rinascimentale e barocca dei libri di emblemi: come l’emblema, distaccandosi dal dato contingente, tende all’universale, così l’«artificiale uccello», solo dopo aver rinunciato alla forma corporea e quindi alla propria individualità, può cantare «l’eterno canto che riassume tutta la storia dell’universo».

Frontespizio del «Lynceographum», lo statuto programmatico dell’Accademia dei Lincei, con la raffigurazione della lince

Altri articoli dell'autore

Questi due generi, intrinsecamente connessi all’arte visiva e alla scrittura, fiorirono durante il periodo rinascimentale e barocco come una forma espressiva unica. Un excursus storico, in compagnia di Mario Praz