Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessandro Martini

Leggi i suoi articoliIl De prospectiva pingendi, conservato dai primi del ’900 nella Biblioteca Panizzi, è uno dei trattati fondamentali di Piero della Francesca, redatto nella sua maturità. Corredato da annotazioni e disegni autografi, è il fulcro della mostra «Piero della Francesca. Il disegno tra arte e scienza» (14 marzo-14 giugno) che, a cura di Filippo Camerota, Francesco Paolo Di Teodoro e Luigi Grasselli, riunisce a Palazzo Magnani l’intero corpus grafico e teorico del maestro di San Sepolcro: i sette esemplari, in latino e volgare, del De prospectiva pingendi, i due codici dell’Abaco, il Libellus de quinque corporibus regularibus e l’Archimede. La mostra è un viaggio nelle arti del Rinascimento con opere grafiche e pittoriche di Piero e di altri maestri del XV e XVI secolo, da Ghiberti a Ercole de’ Roberti, da Ghirlandaio a Peruzzi e Michelangelo. Ne parliamo con Filippo Camerota, responsabile delle collezioni del Museo Galileo di Firenze, e con Francesco Paolo Di Teodoro, professore di Storia dell’Architettura al Politecnico di Torino e accademico dei Lincei.

La mostra presenta Piero della Francesca nel doppio ruolo di matematico e di artista. Come si manifesta la sua ricerca teorica nell’opera grafica e pittorica?

F.D.T.: La mostra illustra l’opera teorica e grafica di Piero, da sempre trascurata. La maggior parte delle monografie dedica pochissimo spazio ai suoi disegni, nonostante gli oltre 500 autografi. Ignorare il Piero «matematico» e «geometra» (e «architetto») vuol dire avvicinarsi appena al significato più vero della sua opera pittorica.

Quali sono le novità maggiori?

F.C.: Trasformare un libro nel tema di una mostra, visualizzandone i contenuti attraverso opere d’arte e modelli, è già un modo nuovo di leggere l’opera di Piero. Altre novità riguardano suoi capolavori come la «Sacra Conversazione» e la «Flagellazione» (cfr. anche l’articolo nella sezione Documenti, pp. 14-15, Ndr), le cui architetture sono state per la prima volta restituite in 3d. Attraverso la prospettiva emerge anche un Piero architetto, il cui contributo al disegno di architettura fu decisivo. Anche nella scelta delle opere ci sono «prime visioni» assolute, come le matrici lignee delle xilografie anamorfiche della cerchia di Dürer.

F.D.T.: Restituire a Piero il ruolo che gli spetta nella ricerca teorica sul disegno d’architettura è una grande novità, così come riconoscergli la capacità di disegnare in proiezione ortogonale come nessun altro suo contemporaneo ha mai saputo, né avrebbe saputo, fare.

In mostra sono esposti tutti i trattati di Piero. In quale rapporto reciproco si trovano?

F.D.T.: Dalla presenza a Reggio Emilia del De prospectiva pingendi, con disegni e note autografi, è nata l’idea di riunire l’intero lascito scritto-grafico (da oggi disponibile nella biblioteca digitale del Museo Galileo): non era mai stato fatto. Le redazioni latine e volgari del trattato saranno assieme così come a lungo lo sono state nella bottega di Piero, che continuamente ha limato l’opera.

In mostra sono presenti supporti multimediali e ricostruzioni 3d. Quale contributo apportano?

F.C.: Le ricostruzioni tridimensionali di alcuni disegni del De prospectiva pingendi consentono di visualizzare la relazione tra proiezioni ortogonali, oggetto reale e immagine prospettica, e restituiscono alla geometria la dimensione estetica ricercata da Piero.

La prospettiva è lo strumento che, tra ’400 e ’500, mette in rapporto grafica, pittura, architettura e arti decorative. Quale ruolo ha Piero?

F.C.: La relazione tra le arti sotto l’egida della prospettiva è già sottolineata da Luca Pacioli. Sintomatico del suo impatto nell’arte è lo sviluppo della tarsia lignea che proprio nell’età di Piero produce i suoi capolavori. Per la loro abilità prospettica gli intarsiatori venivano chiamati «maestri di prospettiva». La loro parabola va da Brunelleschi alla metà del Cinquecento, con al centro l’amicizia tra Piero e i maestri intarsiatori Lorenzo e Cristoforo da Lendinara.

F.D.T.: Partendo dai trattati di Piero, la mostra volge lo sguardo verso i «precursori» e le fonti, gli esiti nelle arti (pittura, grafica, ceramica, rilievo) e nel disegno d’architettura, coinvolgendo artisti qui presenti con opere notissime, dalla predella ferrarese del «Polittico Griffoni» ai disegni michelangioleschi per la Laurenziana e per Palazzo Farnese. In mostra anche alcuni inediti, come i due poliedri del «Codice Pighi» e la traduzione francese del De architectura di Vitruvio dalla Biblioteca Nazionale di Torino.

Altri articoli dell'autore

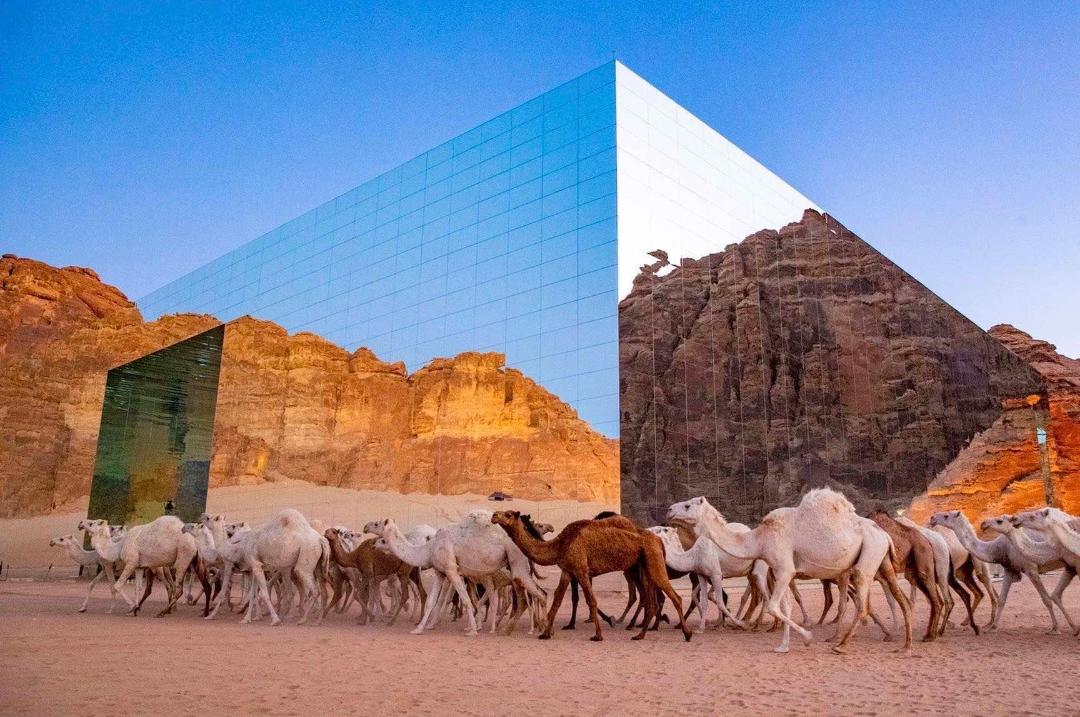

«Abbiamo avuto la fortuna, o la visione, di arrivare in Arabia Saudita quando il terreno era ancora vergine», dice Massimo Fogliati, uno dei titolari dell’azienda, che oggi è impegnata in progetti, musei ed eventi «ad alto contenuto culturale e tecnologico», come la Biennale di Gedda

Con il numero di marzo, dopo 200 «Pagelle dei musei italiani», la nostra esperta conclude la sua «indagine sul campo» attraverso allestimenti, illuminazione, servizi, sistemi informatici, caffetterie e bookshop. A tutto ha dato un voto: anche ai fasciatoi nelle toilette

Capitale Europea della Cultura 2025, la «Manchester tedesca», distrutta dagli Alleati e ricostruita come Karl-Marx-Stadt, oggi rilegge sé stessa e il proprio passato urbano. E punta a coinvolgere «la gente» perché faccia sentire la sua voce

I consigli di turismo letterario per il mese di dicembre