Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Guglielmo Gigliotti

Leggi i suoi articoli«Il tocco di Pigmalione. Rubens e la scultura a Roma» è una mostra, aperta alla Galleria Borghese dal 14 novembre al 18 febbraio 2024, che fa luce sul padre del Barocco. Pieter Paul Rubens (1577-1640) operò in questo senso come il mitologico scultore Pigmalione, che si innamorò di una sua statua femminile, da Venere per questo resa vivente. Il «tocco» è quella capacità, elaborata dal fiammingo proprio a Roma, e acquisita in seguito da tutti gli artisti barocchi, a principiare da Bernini, di infondere palpitante vibrazione vitale, luministica e dinamica ai modelli antichi.

Tale rivoluzione della sensibilità è illustrata in mostra da numerosi dipinti e disegni rubensiani provenienti dai maggiori musei del mondo (Prado, Louvre, British Museum, Alte Pinakothek di Monaco, National Gallery di Washington, Philadelphia Museum of Art), posti in dialogo con la scultura romana dei primi decenni del ’600, in una dialettica sinora inedita, concepita dalle curatrici Francesca Cappelletti, direttrice della Galleria Borghese, e Lucia Simonato, docente presso la Scuola Normale di Pisa. Intervistiamo quest’ultima.

Rubens e Roma: che cosa sappiamo delle sue peregrinazioni cittadine, tra opere d’arte e presenze urbane del passato e del presente?

Venne a Roma due volte: dall’agosto del 1601 alla primavera del 1602, dalla fine del 1605 all’ottobre del 1608. Compulsò febbrilmente l’arte antica presente in città, soprattutto nel Belvedere Vaticano. Del «Torso» ci ha lasciato disegni mozzafiato, da diverse visuali, a matita rossa e nera. Indagò poi Raffaello e Michelangelo. Ma folgorante fu per lui fin dal primo soggiorno anche l’incontro con Caravaggio, che aveva appena terminato la Cappella Contarelli nella Chiesa di San Luigi dei Francesi. Rubens la osserva con attenzione e scopre il debito iconografico che l’artista lombardo ha con una stampa di Hans Holbein il Giovane. Questo però non scalfisce la sua intuizione fulminea della grandiosità del Merisi. A Santa Maria della Vallicella, dove sta lavorando all’altare maggiore durante il secondo soggiorno, ritrova la «Deposizione» di Caravaggio (ora ai Musei Vaticani) e ricomincia a studiarlo.

Che cosa distingue il rapporto di Rubens con l’antico, rispetto alle epoche precedenti e a quelle successive?

Rubens guarda l’antico con ammirazione, ma non con soggezione. Lo guarda avendo negli occhi tutta l’arte della sua epoca e del Rinascimento e gli dà la vita: ci gira attorno, come si farebbe con una statua di Giambologna; nei suoi disegni del «Laocoonte» non si stanca di esaltare i muscoli, quasi fosse un eroe michelangiolesco sceso dalla Volta Sistina; ma sa anche ammorbidire la pelle, soprattutto nelle statue femminili e nei puttini, perché è un pittore fiammingo che ha studiato i veneti. Dopo i suoi disegni il modo di guardare l’antico cambia a Roma e in Europea.

A chi guardò Rubens?

Rubens è un artista per molti aspetti «umile»: quando ha già più di cinquant’anni e ha conquistato tutte le corti d’Europa, torna, come un apprendista alle prime armi, a studiare a Madrid le teste femminili di alcune figure di Tiziano. Si crea un campionario su un foglietto. Questa sua abitudine a studiare di continuo, rende la sua pittura così ricca di riferimenti all’antico e al moderno, ma sempre in un corpo a corpo inedito con il suo stile tanto pervasivo, il suo senso della natura e la sua straordinaria intelligenza iconografica.

Senza l’incontro di Roma e Rubens, l’arte barocca sarebbe stata diversa?

Io credo di sì. Bernini, a cui la mostra dedica molta attenzione, ha guardato Rubens dalle prime opere fino alla matura Cattedra in San Pietro: per le sue innovazioni iconografiche, per la sua grandiosità scenica, ma anche per il suo naturalismo. Furono già i viaggiatori tedeschi di fine Settecento (che avevano letto Winckelmann e Herder) a notare che alcune statue femminili di Bernini sembravano «balie fiamminghe»: troppo «sfacciatamente» naturali in una stagione che si avviava a essere neoclassica.

Che rapporto ci fu tra Rubens e Scipione Borghese?

Scipione è citato già in una lettera di Rubens del 1606: «Non mancherebbe d’adoperarsi in favor mio», scrive il pittore, che infatti avrebbe avuto l’aiuto del cardinale per restare a Roma a finire l’altare della Chiesa Nuova. E forse i rapporti continuarono anche dopo la sua partenza. Molti allievi di Rubens, tra cui Antoon van Dyck, scelsero proprio il Casino Borghese per studiare l’arte antica e moderna, quasi come se il maestro stesso li avesse indirizzati. Del resto, sappiamo che almeno dal 1622 la «Susanna e i vecchioni» di Rubens (ancora oggi in Galleria) entrò a far parte della collezione del cardinale. E questo, mentre il pittore dimostrava nei suoi dipinti di essere aggiornato su statue antiche Borghese che non aveva potuto vedere mentre era a Roma. Negli stessi anni, poi, nella villa romana era all’opera il giovane Bernini con suoi celebri gruppi... Una bella coincidenza, no?

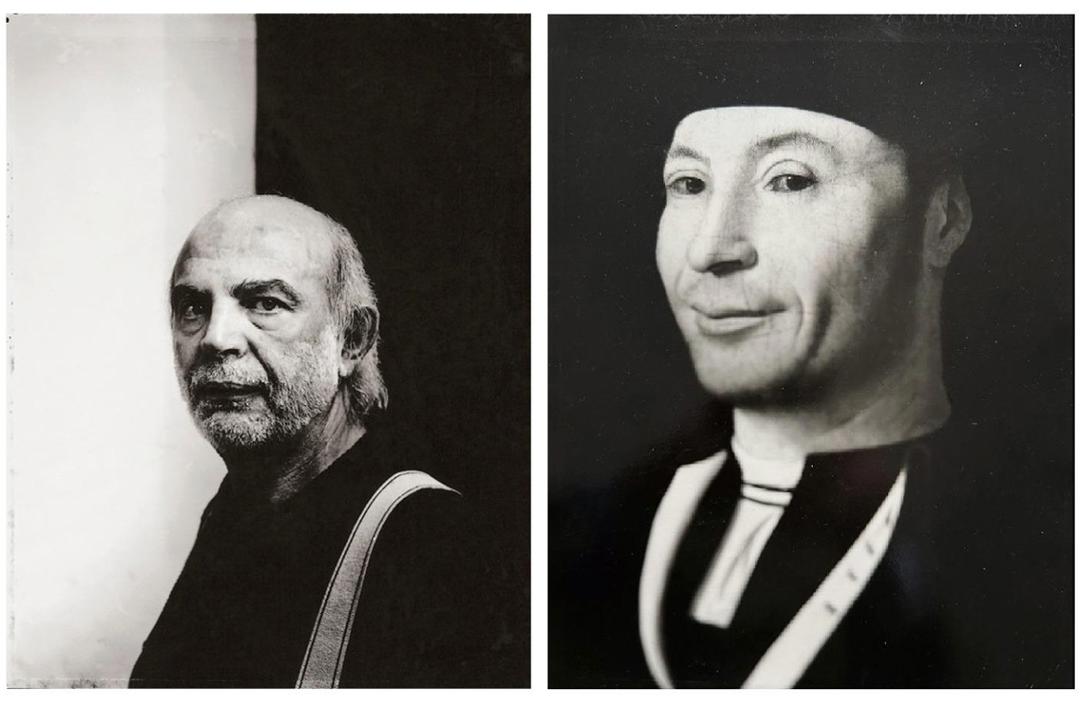

«Agrippina e Germanico» (1614 ca, particolare) di Pieter Paul Rubens, Andrew W. Mellon Fund, National Gallery of Washington

Altri articoli dell'autore

Una mostra nel Palazzo Bellomo di Siracusa presenta le meditazioni fuori dal tempo del fotografo

Guidati da Oscar Tuazon, altri 12 artisti internazionali espongono sculture, dipinti, installazioni, video e fotografie ispirati all’acqua

Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma tre personalità di spicco della pittura novecentesca italiana in due allestimenti

L’ha spuntata su 44 candidati. Ha lavorato con il Centro Pecci di Prato, il MaXXI, La Quadriennale e la Fondazione Prada